Revista CENTRA de Ciencias Sociales

| Enero-junio 2025 | vol. 4 | núm. 1 | pp. 139-163

ISSN: 2951-6641 (papel) 2951-8156 (en línea)

debate/debate: La polarización política. Un enfoque multidimensional/

The Political Polarization. A Multidimensional Approach

https://doi.org/10.54790/rccs.118

La medición de la polarización identitaria en España. Análisis comparativo de los enfoques pluralista y periférico

Measuring Identity Polarization in Spain. Comparative Analysis of Pluralist and Peripheral Approaches

José Manuel León-Ranero

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España

Recibido/Received: 16/9/2024 ![]()

Aceptado/Accepted: 28/10/2024

Resumen

Este artículo analiza cómo se mide la polarización identitaria en España y evalúa la validez de los métodos de medición empleados para estudiar este tipo de polarización. A través del análisis de datos individuales de encuesta del CIS, el CEO, el ICPS y el Euskobarómetro que tratan la definición identitaria de los ciudadanos, se concluye que de las dos formas de medir la polarización identitaria, la pluralista o bipolar y la periférica o unipolar, la que mejor se aproxima a la realidad de regiones con tensiones centro-periferia es la primera, al captar mejor el posicionamiento de las identidades españolistas y duales, que no se definen únicamente por su rechazo al nacionalismo periférico. La investigación tiene relevancia para una mejor comprensión del fenómeno identitario en España y supone un avance en la discusión de los métodos de medición de la polarización identitaria.

palabras clave: centro-periferia; medición; polarización identitaria; identidad nacional; nacionalismo; españolismo; España.

cómo citar: León-Ranero, J. M. (2025). La medición de la polarización identitaria en España. Análisis comparativo de los enfoques pluralista y periférico. Revista Centra de Ciencias Sociales, 4(1), 139-163. https://doi.org/10.54790/rccs.118

English version can be read on https://doi.org/10.54790/rccs.118

Abstract

The article analyses how identity polarization is measured in Spain and assesses the validity of the measurement methods used to study this type of polarization. Through the analysis of individual survey data from the CIS, the CEO, the ICPS and the Euskobarómetro that deal with citizens’ definition of identity, it is concluded that of the two ways of measuring identity polarization, pluralist or bipolar and peripheral or unipolar, the one that best approximates the reality of regions with centre-periphery tensions is the former, as it better captures the positioning of Spanish and dual identities, which are not defined solely by their rejection of peripheral nationalism. The research has relevance for a better understanding of the identity phenomenon in Spain and represents an advance in the discussion of methods for measuring identity polarization.

keywords: centre-periphery; measurement; identity polarization; national identity; nationalism; Spanishism; Spain.

1. Introducción

La polarización identitaria o del cleavage centro-periferia es una forma de división social que se basa en la pertenencia a grupos étnicos, culturales o subnacionales. Se distingue, así, de otros tipos de polarización, como el ideológico y el cultural, por su énfasis en la identidad de grupo y el sentido de pertenencia a una comunidad específica. Junto a la tradicional división izquierda-derecha, constituye uno de los principales ejes de ruptura que segmentan políticamente a las sociedades con dos identidades nacionales diferenciadas (Lipset y Rokkan, 1967), como la catalana, la vasca y la gallega (Canal, 2018; Leonisio y Strijbis, 2011; Pallarés, Montero y Llera, 1998; Rivera, 2018).

En estas regiones conviven desde finales del siglo XIX tres patriotismos, el local, el regional o provincial y el nacional, los cuales, en función de la institución, organización o individuo, cooperan, generando identidades duales, o se sitúan en una relación conflictual (Linz, 1973; Pallarés, Montero y Llera, 1998). En los últimos años, en el contexto de doble crisis, socioeconómica y político-institucional, la polarización identitaria ha aumentado significativamente, por el desafío independentista en Cataluña (2010-2017) y el auge electoral de opciones nacionalistas en el País Vasco y Galicia tras la recomposición del sistema de partidos español, tanto a nivel nacional como autonómico.

La polarización en el eje identitario es relevante, dado que puede contribuir al rechazo al exogrupo por parte de los ciudadanos. Si bien la afiliación grupal es fundamental para la configuración de la identidad social de todo individuo (Tajfel et al., 1971), de la misma pueden derivarse la formación de comunidades cerradas y la desconfianza hacia el exogrupo (Mason, 2018), lo que puede afectar a la estabilidad política. En España, la polarización identitaria se manifiesta en la tensión entre identidades regionales y la identidad nacional (Linz, 1973). Así, la división subnacional-nacional se ha convertido en una fuente de conflicto político de alto nivel (Rodríguez, Santamaría y Miller, 2022; Torcal y Comellas, 2022) y ha contribuido a la polarización de una de las sociedades con mayor polarización afectiva de Europa (Gidron, Adams y Horne, 2020).

El objetivo de este artículo es describir, analizar y comparar los métodos de medición de la polarización identitaria en España y responder a la pregunta de investigación sobre el grado de validez de los mismos. El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta un marco teórico que define la polarización identitaria, revisa la bibliografía existente y detalla los casos catalán, vasco y gallego. A continuación, se describen y analizan las formas de medición utilizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña (CEO), el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) y el Euskobarómetro. Posteriormente, se comparan, utilizando estadística bivariable y multivariable, los resultados obtenidos de estas encuestas en los casos catalán y vasco —ya que son los territorios donde se cuenta con los tipos de medición tanto unipolar como bipolar—, identificando patrones y tendencias en la polarización identitaria en España. Finalmente, se discute la validez de estos métodos de medición y las implicaciones metodológicas de los hallazgos.

2. El conflicto centro-periferia y la identidad nacional y los movimientos nacionalistas en España

2.1. La tensión centro-periferia

El cleavage centro-periferia ha sido reconocido como un factor clave que determina la naturaleza de los sistemas políticos (Lipset y Rokkan, 1967; Rovny, 2015). Tal tensión se da entre las posiciones procentro, favorables al mantenimiento de la unidad nacional y, en ocasiones, a la promoción del sentimiento nacional, y properiféricas, consistentes en reglas institucionales, creencias y comportamientos colectivos que proponen y afianzan la idea de la singularidad, autonomía y autogobierno de ciertos territorios. La existencia articulada políticamente de estas, es decir, del nacionalismo periférico, requiere, así, de la existencia de una conciencia nacional-regional, un conflicto centro-periferia de carácter cultural, económico y/o político y una movilización social y organizaciones políticas al efecto (Moreno y Giner, 1990).

Esta defensa de la idea de singularidad y autogobierno deviene del concepto —prepolítico para el nacionalismo— de nación. Este es un constructo social o una comunidad imaginada a partir de símbolos culturales, lenguas, historias y tradiciones que ayudan a construir mentalmente una idea de identidad común (Anderson, 1991) y de separación nosotros-ellos (Llera, 2002). Así se comprende el falso supuesto de que compartir características comunes —ascendencia, lengua, religión y/o cultura—, necesariamente suponga tener una misma identidad nacional y/o un deseo de independencia (Linz, 1999). Es más, a menudo una mayoría o amplias minorías expresan identidades duales (Linz, 1985a, 1986, 1999; Llera, 2002).

En España, el origen de la polémica centro-periferia se vincula a la pérdida del Imperio, el desprestigio del Estado liberal-centralista y los fracasos de la Revolución Industrial (Linz, 1993; Moreno y Giner, 1990). En efecto, las demandas properiféricas vienen motivadas por «la pérdida/defensa de privilegios o estatus tradicionales de ciertas élites de poder local, que encuentran en la construcción identitaria la mejor manera de sumar fuerzas que les amparen en su combate contra los intereses que potencia la conjunción modernizadora de centralismo y liberalismo constitucionales» (Llera, 2020, p. 187).

Con la globalización y europeización de las sociedades, en las últimas décadas se ha experimentado un resurgimiento de los movimientos nacionalistas (Agnew, 2000; Keating, 2004). Aunque la transformación socioeconómica de España con la consolidación democrática y la incorporación a la Unión Europea y el largo proceso autonómico incorporaron a los nacionalismos al concierto de la gobernanza nacional (Liebert, 1990), la fragilidad de la situación económica y de los liderazgos nacionales, la corrupción política y la fragmentación del sistema de partidos nacional han polarizado las posiciones de los movimientos properiféricos, particularmente del catalán, sin que esto permita rechazar la tesis de las limitaciones del nacionalismo periférico, por la huida hacia una comunidad lingüístico-territorial, la dualidad identitaria y la inmigración (Linz, 1993).

La polarización identitaria tiene implicaciones significativas para la política y la cohesión social. Como en el caso de las polarizaciones ideológica y cultural, un alineamiento extremo en torno a identidades grupales excluyentes, de tipo étnico, cultural y/o subnacional, no solo conlleva la animosidad hacia los «otros» (Mason, 2018), sino la inestabilidad gubernamental, la dificultad de formación de mayorías, la disminución de la calidad democrática y la confianza institucional y, en último término, el colapso sistémico de regímenes democráticos (Casal, 2019; McCoy, Rahman y Somer, 2018). En España, la polarización identitaria ha jugado un papel crucial en procesos como el Plan Ibarretxe (2001-2005) (Llera, 2005) y el desafío independentista catalán (2010-2017) y ha tenido importantes efectos en la polarización social, la gobernabilidad y la calidad democrática (Milián, 2021).

2.2. Los casos catalán, vasco y gallego

En Cataluña, la política se estructura en torno a las divisiones socioeconómicas y centro-periferia. El surgimiento del nacionalismo catalán se vincula a la temprana aparición de un capitalismo e industrialización autóctonas (Llera, 2020; Moreno y Giner, 1990). Como señala Díez (1999), el desarrollo económico catalán tuvo un carácter endógeno, fundamentado en el capital acumulado de la agricultura, posteriormente invertido en la industria, sobre todo textil. Así, la economía catalana, favorecida por la ubicación periférica (Llera, 2020), estuvo muy vinculada a la producción de bienes de consumo, creándose una nutrida clase burguesa dedicada a la actividad comercial e industrial e incorporándose las clases preindustriales a tal desarrollo.

Aunque desde la instauración de la democracia han predominado las formas duales de identificación nacional (Llera, 2020), el esfuerzo nacionalizador promovido por esa clase burguesa que ha adoptado el nacionalismo catalán (Barrio, Barberá y Rodríguez, 2018) ha tenido éxito, ya que, desde finales de 1990, la división centro-periferia ha ganado intensidad (Barrio, Barberá y Rodríguez, 2018) y la población que expresaba tener una identidad exclusivamente catalana ha ido aumentando (Quiroga y Molina, 2020). En efecto, los gobiernos autonómicos, de signo nacionalista, han aprovechado su capacidad de influencia y chantaje (Llera, 2020) y han impulsado un proyecto de nacionalización. Este esfuerzo, que no ha tenido contestación del no nacionalismo hasta la eclosión del desafío independentista (ibid.), se ha valido de los medios de comunicación regionales, la memoria colectiva institucional, la política lingüística y de una retórica de reconstrucción nacional basada en un relato acerca del «expolio de Cataluña» (Quiroga y Molina, 2020).

Con la Gran Recesión de 2008 y, particularmente, a partir de 2010, el apoyo a la independencia aumentó de forma significativa. Esto se explica, en primer lugar, por el papel de las élites políticas nacionalistas y sus estrategias de generación de polarización (Jaráiz, Lagares y Barreiro, 2017; Lagares, Máiz y Rivera, 2022; Llera, 2020). En segundo lugar, por la crisis económica, cuyos efectos adversos pudieron afianzar la narrativa de desposesión de Cataluña (Barrio, Barberá y Rodríguez, 2018; Quiroga y Molina, 2020; Llera, 2020). También pudo influir la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional en 2010 parte del Estatuto de Autonomía reformado, lo que se interpretó como un agravio (Barrio, Barberá y Rodríguez, 2018; Burg, 2015; Llera, 2020). Otra causa pudo ser el rechazo a la negociación de un Concierto económico por el gobierno nacional del Partido Popular (2011-2018) (Llera, 2020). En último lugar, cabe considerar los escándalos de corrupción política, utilizados como forma de agravio contra el territorio (Barrio, Barberá y Rodríguez, 2018; Quiroga y Molina, 2020; Llera, 2020).

Como en Cataluña, el surgimiento del nacionalismo vasco se vincula al incipiente desarrollo de formas de vida diferenciadas de la tradicional economía rural (Moreno y Giner, 1990). En este caso, el desarrollo económico fue «combinado»: se contó con el desarrollo de un sector industrial vasco, centrado en la minería y en la siderurgia, y con una economía de naturaleza tradicional. Así, la burguesía vasca, a diferencia de la catalana, provenía de la aristocracia tradicional y propietaria (Llera, 2020), más pequeña y poderosa y más conectada y dependiente de la élite nacional española. Este modelo combinado influyó en que, con el surgimiento del proletariado industrial y suburbano (ibid.), un sector social optara en el tardofranquismo por un discurso independentista y anticapitalista.

El eje nacionalismo vasco-españolismo ha predominado en el sistema de pluralismo polarizado vasco (Llera, 2016), condicionando la competición en el eje ideológico izquierda-derecha (Leonisio, 2016). La mayor polarización en aquel eje se ha debido a la existencia de opciones antisistema, formadas en la subcultura de la violencia, favorables al terrorismo y la violencia política (Llera, 2002, 2003). El terrorismo de ETA ha impactado en la limpieza étnica de opciones sociales y políticas diferenciadas y en el fenómeno de la espiral del silencio (Llera, 2020; Llera, García y León-Ranero, 2022).

Ha predominado también la identidad dual vasco-española, aunque el españolismo puro es más residual que el vasquismo (Llera, 2020; Rivera, 2018). Por ello, el PNV, aunque nacionalista, se ha situado en el centro de la competición y en una posición identitaria relativamente ambigua, salvo en la etapa del Pacto de Lizarra (Llera, Leonisio, García y Pérez, 2014). A pesar de ello, el ciudadano vasco apoya generalmente la gestión y visión del nacionalismo vasco y sus políticas diferenciales. Se puede decir, así, que «la vasca es una sociedad (mayoritariamente) nacionalista, pero de ciudadanos (mayoritariamente) no nacionalistas» (Rivera, 2018, p. 135). Este predominio ha favorecido la implantación de un proceso de construcción nacional vasco o de territorialización de la autonomía, a pesar del evidente fracaso del mismo (Rivera, 2018). Tal proceso convierte en problemática la convivencia en la región de quienes no ven necesario optar por una identidad nacional exclusiva (Lamo de Espinosa, 2007).

Por último, el comportamiento electoral gallego y el sistema de partidos del territorio, siguen, como en otras regiones, el modelo excéntrico (Vallès, 1991), de modo que un segmento no residual del electorado apoya a fuerzas properiféricas. Sin embargo, a diferencia de otros lugares con conflictos centro-periferia, el predominio de los partidos de ámbito nacional de derecha, centro e izquierda, competitivos en segmentos de identidad galleguista y dual (Ares y Rama, 2019), ha provocado que los PANE gallegos hayan sido minoritarios. En efecto, la paradójica debilidad del nacionalismo gallego (Linz, 1993) explica que el proceso autonómico no haya contado con estrategias de influencia hacia el centro político y de chantaje y que el único partido nacionalista tan solo haya participado una vez en el gobierno autonómico.

En el territorio, como los casos catalán y vasco, predomina la identificación dual hispano-gallega (Moreno y Giner, 1990). De este modo, es residual el segmento de población con identidad exclusivamente española. Este «sentimiento difuso de pueblo diferenciado» (Máiz, 1996, p. 69) se basa en las diferencias étnico-lingüísticas de parte de la población con respecto a otras regiones. La asunción de esta realidad por partidos de ámbito nacional hace que la única oferta nítidamente periférica aúne extremismo izquierdista, de raigambre comunista, con un nacionalismo de corte periférico y obrerista vinculado a la cuestión lingüística (Gómez-Reino y Marcos-Marne, 2022).

3. Métodos de medición de la polarización identitaria

Para analizar y medir la polarización identitaria se han desarrollado diversas metodologías. Dentro de los estudios que abordan el fenómeno nacionalista «desde abajo» (Hobsbawm, 1991) es común optar por el uso de encuestas de opinión, que permiten captar, entre otros, las percepciones y preferencias de los ciudadanos respecto a su identidad nacional, hacia otras comunidades autónomas y la independencia o autonomía (Centro de Estudios de Opinión, 2024; Centro de Investigaciones Sociológicas, 2024; Euskobarómetro, 2024; Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, 2024).

Estos estudios adoptaron tempranamente el indicador importado por Juan J. Linz (Linz, 1985b; Linz et al., 1981, 1986) de 5 categorías bipolares y de intensidad creciente o decreciente de los sentimientos: sólo español, más español que (gentilicio), tan (gentilicio) como español, más (gentilicio) que español y sólo (gentilicio). Además, la polarización identitaria se ha tratado de medir de dos formas adicionales, que denominaremos a partir de este punto como periférica o unipolar1 y la pluralista o bipolar2. Si la primera mide la autopercepción del encuestado como más o menos partidario del nacionalismo periférico (Kasianenko, 2020), la segunda establece una relación dialéctica entre las posiciones nacionalistas y las españolistas dentro del cleavage centro-periferia (Rokkan, 1967). De los cuatro institutos de opinión pública que han aplicado tales métodos en España, el CIS y el ICPS han utilizado solo la forma unipolar y el CEO y el Euskobarómetro únicamente el método bipolar.

3.1. Cataluña

En Cataluña, son tres los institutos de opinión pública que han tratado de medir la polarización identitaria (véase la figura 1). El de más largo recorrido es el esfuerzo del CIS, que ha aplicado, como en el resto de territorios con tensiones identitarias, la escala Mínimo-Máximo nacionalismo, que va de 1 a 10, desde 1991 hasta la actualidad (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2024). Más recientes son las mediciones del CEO, dependiente del gobierno autonómico, y del ICPS, perteneciente a la Universidad Autónoma de Barcelona. El primero ha utilizado la escala Españolismo-Catalanismo, que va de 0 a 10, desde 2014 hasta 2017 (Centro de Estudios de Opinión, 2024), y el segundo la escala Mínimo-Máximo sentimiento nacionalista catalán, que va de 1 a 103, desde 2015 hasta 2019 (Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, 2024).

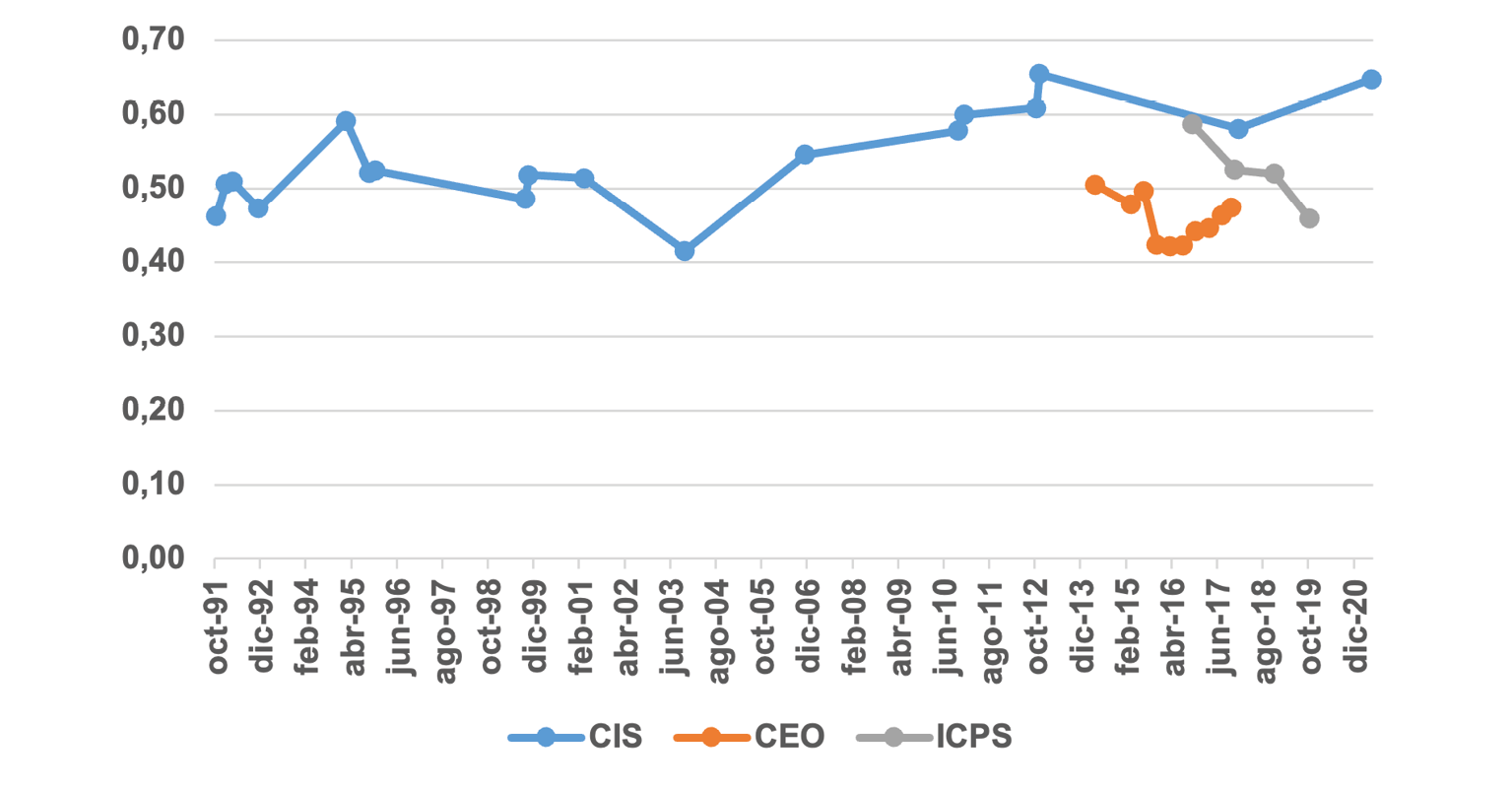

Figura 1

Evolución de la polarización en las escalas Máximo-Mínimo nacionalismo catalán del CIS (1991-2021) y Catalanismo-Españolismo del CEO (2014-2017) y Máximo-Mínimo sentimiento nacionalista catalán del ICPS (2016-2019)

Nota: en el caso del ICPS, se excluye el dato adicional del 2008, al utilizar la escala de 0 a 10, y el de 2016 (véase nota 2).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS, CEO e ICPS.

La polarización en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo se sitúa en 0,54 en todo el periodo. Este indicador aumenta desde el mínimo histórico de 0,43 de 2003 al máximo histórico de 0,65 de 2012 y 2021, lo que refleja el largo periodo de desafío independentista (2010-2017). Por su parte, la media de polarización de la escala del CEO, en el periodo 2014-2017, es algo menor, de 0,46; valor que es posible sea efecto de la distinta naturaleza de ambas escalas. Por su parte, la escala del ICPS sitúa la polarización en una media de 0,52 entre 2016 y 2019. La evolución en estos dos últimos indicadores refleja un aumento de la polarización de 2015 a 2017 (de 0,42 a 0,47) y una disminución de la polarización tras la declaración unilateral de independencia, de 0,59 en 2016 a 0,46 en 2019.

3.2. País Vasco

En el País Vasco, son dos4 los institutos de opinión pública que han medido la polarización en el eje identitario (véase la figura 2). Nuevamente, el CIS ha aplicado, desde 1994 hasta 2020, la escala Mínimo-Máximo nacionalismo, que va de 1 a 10 (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2024). Es destacable que esta escala no ha tenido continuidad en las últimas elecciones autonómicas de 2024. Además, el Euskobarómetro, grupo de investigación dirigido por el profesor Francisco J. Llera y perteneciente a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y cuyo barómetro homónimo se ha venido realizando bianualmente en el periodo 1995-20195, ha utilizado la escala Nacionalismo-Españolismo, medida de 1 a 10 (Euskobarómetro, 2024; Llera, Leonisio, García y Pérez, 2014). Se trata de una escala bipolar y paralela a la ideológica, utilizada en exclusiva por este grupo de investigación durante más de veinte años hasta la utilización de la escala en el territorio catalán por el CEO y diferenciada de la escala unipolar.

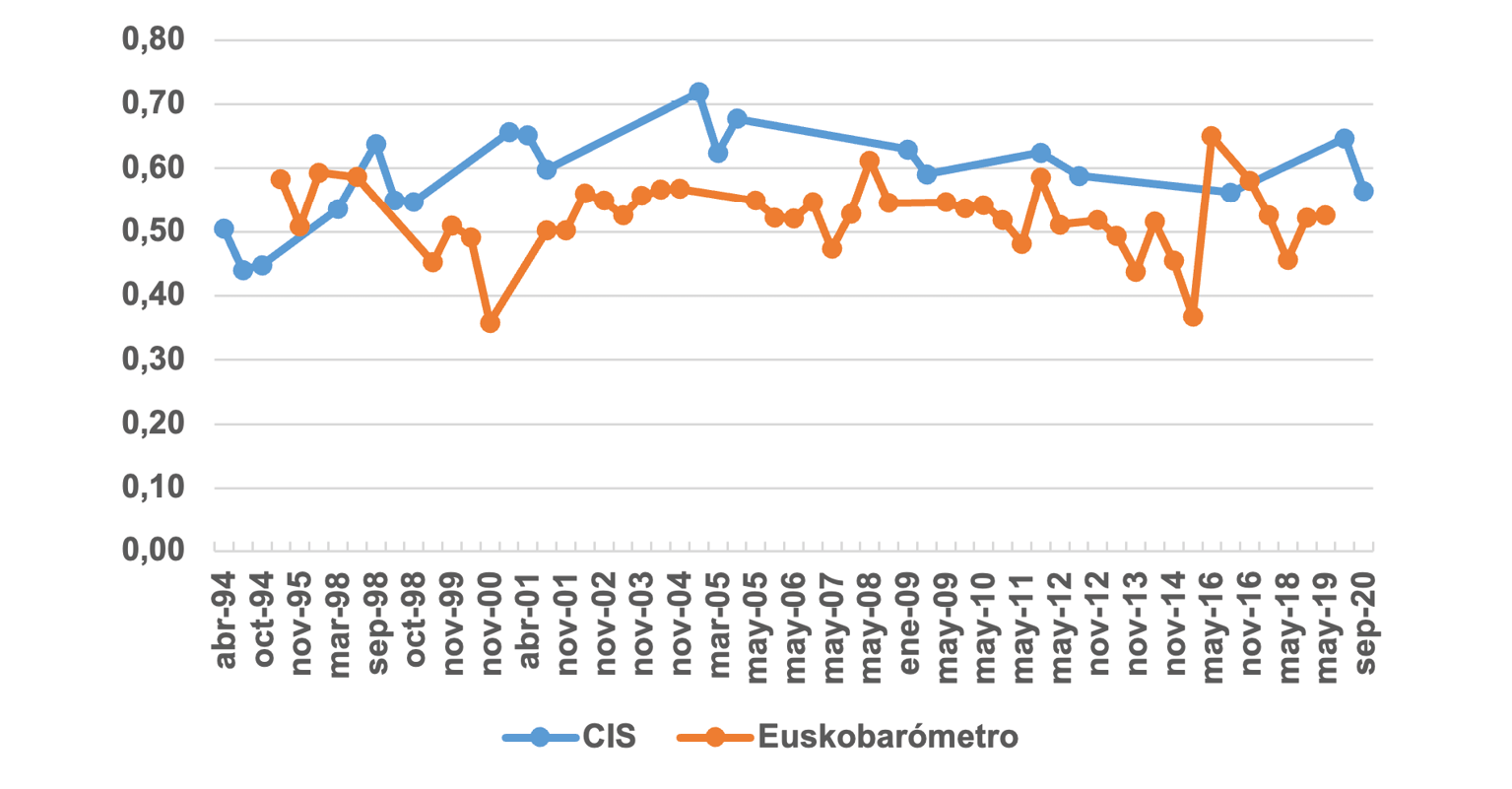

Figura 2

Evolución de la polarización en las escalas Máximo-Mínimo nacionalismo vasco del CIS (1994-2020) y Nacionalismo-Españolismo del Euskobarómetro (1995-2019)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS y el Euskobarómetro.

La media de la polarización en la escala del CIS en el periodo 1994-2020 es relativamente alta, situándose en 0,59. Este indicador se ve incrementado de 1994 (0,44) a 2005 (0,72), lo que es reflejo del cambio de oferta del nacionalismo vasco tras el Pacto de Estella de 1998 y el Plan Ibarretxe (2001-2005). Este incremento también se observa en el indicador del Euskobarómetro, pasando de 0,45 en 1999 a 0,55 en 2004. Otras variaciones relevantes son los aumentos en la polarización identitaria en 2008, en torno al final del periodo de gobierno de Ibarretxe, y en 2011, coincidiendo con el Gobierno de López, y en 2016, en plena etapa de Urkullu. La media de la escala bipolar es de 0,52, algo menor, como en Cataluña, que la escala del CIS.

3.3. Galicia

En Galicia, tan solo un instituto de opinión pública ha tratado de medir la polarización identitaria. Ha sido, como en Cataluña y País Vasco, el CIS, que ha aplicado, como en el resto de territorios, la escala Mínimo-Máximo nacionalismo, que va de 1 a 10, desde 1993 hasta la actualidad (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2024).

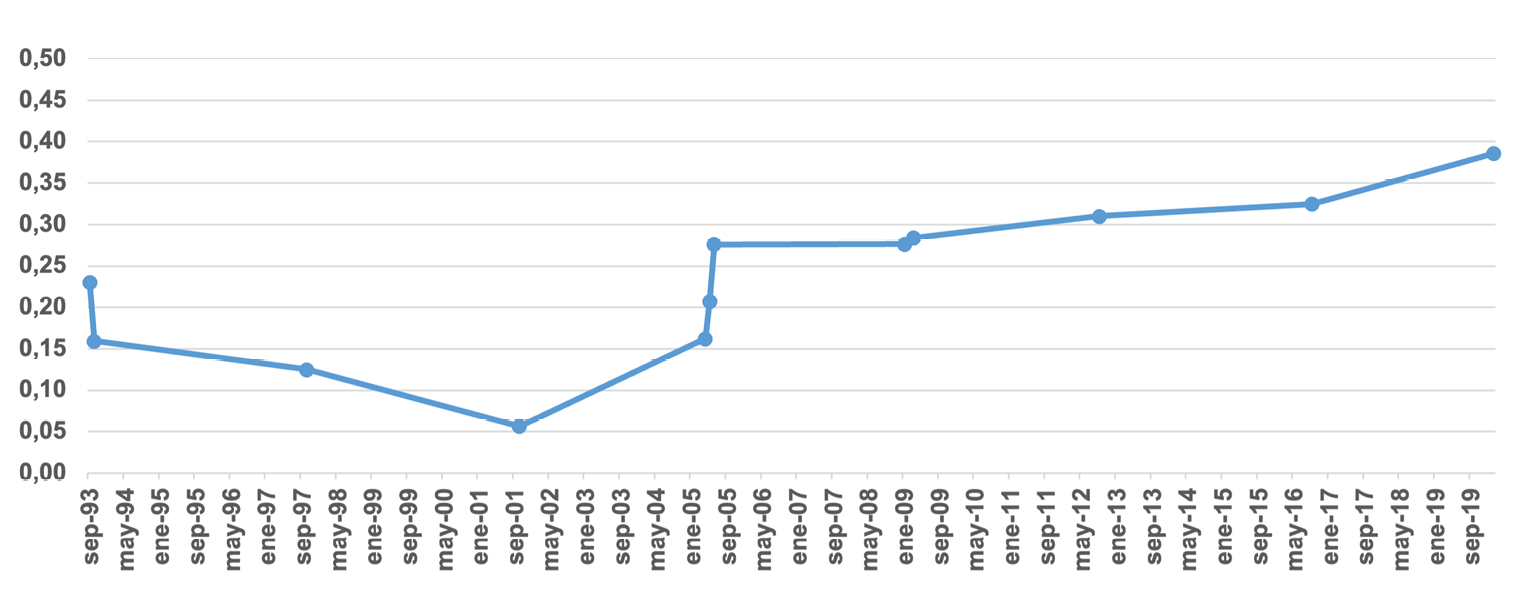

Figura 3

Evolución de la polarización en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo gallego del CIS (1993-2020)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS.

La polarización en este eje tiene una media en el periodo 1993-2020 de 0,23, lo que demuestra la menor tensión identitaria de Galicia con respecto a los territorios catalán y vasco, en buena medida —y a pesar de la radicalidad del BNG en el eje— por la estrategia galleguista del PP en la región. No obstante, es cierto que se observa un progresivo aumento de la polarización, del mínimo de 0,1 en 2001 al máximo de 0,39 de 2020, debido al viraje del PP gallego hacia el mínimo nacionalismo. Por último, y a pesar de la relevancia del caso gallego, a partir de este punto se excluye el mismo de la comparación de métodos objeto principal del artículo, dado que solo se cuenta con la medición unipolar de la polarización identitaria.

4. Datos y medición

Con objeto de describir qué herramientas de medición de la polarización identitaria se han utilizado en España y analizar cuál es más válida para estudiar la estructura identitaria de regiones con dos identidades nacionales, se ha procedido a la construcción de cinco bases de datos, tres a partir de los estudios regionales del CIS en Cataluña (1991-2021)6, País Vasco (1994-2020)7 y Galicia (1992-2019)8, uno a partir de los estudios del CEO (2014-2017)9 y otro a partir de los estudios del Euskobarómetro (1995-2019)10. Además, se ha hecho uso de la base de datos integrada que ofrece el ICPS (2015-2019)11. El criterio para la selección de bases de datos ha sido recoger la máxima cantidad de casos posible: se ha recurrido a todo estudio autonómico donde, al menos, se halle una de las escalas objeto de estudio: escala Mínimo-Máximo nacionalismo o sentimiento nacionalista, Catalanismo-Españolismo o Nacionalismo-Españolismo.

Una vez construidas las bases de datos, se ha procedido a cambiar el orden de las escalas para facilitar la lectura de los resultados, del siguiente modo: Máximo-Mínimo nacionalismo, Catalanismo-Españolismo y Nacionalismo-Españolismo. En todos los casos, las escalas se han estandarizado hasta alcanzar un formato 1-10, de forma que en el caso de la escala Españolismo-Catalanismo del CEO, que va de 0-10 en el formato original, se ha estandarizado a un formato 1-1012.

Además de las citadas variables de escala, se han recopilado, en caso de estar disponibles, las siguientes variables13, cuyas categorías se exponen en el estricto orden en que han sido recogidas o recategorizadas: Identidad nacional subjetiva (sólo español, más español que catalán/vasco, tan catalán/vasco como español y más catalán/vasco que español y sólo catalán/vasco), Sentimiento nacionalista (sí y no), Recuerdo de voto (derecha no nacionalista, PSE-EE/PSC, PNV/CiU14, nac. vasco de izquierda/ERC y otros), Sexo (hombre y mujer), Edad (numérica), Nivel de estudios (sin estudios, Primarios, Secundarios, FP y Superiores) y Provincia (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona/Álava, Vizcaya y Guipúzcoa).

Una vez realizado el cálculo expuesto de la polarización identitaria15, la investigación se ha centrado en comparar las mediciones unipolar (CIS) y bipolar (CEO y Euskobarómetro) de los casos catalán y vasco. Así, se ha excluido el caso gallego por contar solo con la medición unipolar del CIS. De este modo, en primer lugar, se ha procedido a la comparación de medias de los subgrupos de Identidad nacional subjetiva, Sentimiento nacionalista y Recuerdo de voto en ambos territorios (salvo la segunda variable en el caso catalán, que no está disponible) y al cálculo de los indicadores post-hoc. Y, en segundo lugar, a la construcción de dos pares de modelos de regresión lineal, uno para el caso catalán16 y otro para el vasco, cuyo objetivo es analizar los determinantes de las escalas unipolar y bipolar17. En tales modelos, las variables dependientes son las escalas, que se han introducido de la forma antes mencionada. Las variables independientes principales han sido las categorías (dummies) de Identidad nacional subjetiva «sólo español», «más español que catalán/vasco», «tan catalán/vasco como español» y «más catalán/vasco que español» y como categoría de referencia «sólo catalán/vasco». Se ha analizado la posible colinealidad de las variables de Identidad nacional subjetiva y las Escalas (véase la nota 2 de las tablas 2 y 3). El resto de variables independientes introducidas han sido el Recuerdo de voto, el Sexo, la Edad (numérica), el Nivel de estudios y la Provincia. Todas ellas han sido introducidas de la forma antes referida, de manera que la última categoría es la de referencia.

5. Resultados

5.1. Análisis bivariable

La tabla 1 presenta los promedios en las escalas de Máximo-Mínimo nacionalismo y Nacionalismo-Españolismo según la Identidad nacional subjetiva, el Sentimiento nacionalista y el Recuerdo de voto. Se detallan los datos para Cataluña y el País Vasco y se muestra la diferencia entre las medias obtenidas a partir de diferentes encuestas (CIS, CEO y Euskobarómetro).

Tabla 1

Medias de posicionamiento en las escalas Máximo-Mínimo nacionalismo y Nacionalismo-Españolismo según Identidad nacional subjetiva, Sentimiento nacionalista y Recuerdo de voto

|

Cataluña |

País Vasco |

|||||

|

CIS |

CEO |

Dif. |

CIS |

Euskobarómetro |

Dif. |

|

|

Identidad nacional subjetiva |

||||||

|

Me siento únicamente español |

9 |

7,7 |

1,3 |

8,8 |

7,1 |

1,7 |

|

Me siento más español que catalán/vasco |

8,7 |

7,1 |

1,6 |

8,4 |

6,5 |

1,9 |

|

Me siento tan catalán/vasco como español |

6,9 |

5,6 |

1,3 |

6,9 |

5,1 |

1,8 |

|

Me siento más catalán/vasco que español |

3,8 |

3,6 |

0,2 |

4,5 |

3,6 |

0,9 |

|

Me siento únicamente catalán/vasco |

2,3 |

2,1 |

0,2 |

2,9 |

2,4 |

0,5 |

|

N |

11.423 |

15.868 |

- |

30.122 |

49.163 |

- |

|

Sentimiento nacionalista |

||||||

|

Sí |

- |

- |

- |

3,3 |

2,8 |

0,5 |

|

No |

- |

- |

- |

8,1 |

5,4 |

2,7 |

|

N |

- |

- |

- |

16.990 |

47.897 |

- |

|

Recuerdo de voto |

||||||

|

Derecha no nacionalista |

8,3 |

6,6 |

1,7 |

8,3 |

6,8 |

1,5 |

|

PSC/PSE-EE |

7 |

5,7 |

1,3 |

7,5 |

5,7 |

1,8 |

|

CiU/PNV |

3,4 |

3,1 |

0,3 |

4 |

3,3 |

0,7 |

|

ERC/IA |

2,7 |

2,4 |

0,3 |

2,9 |

2,1 |

0,8 |

|

Otros |

5,6 |

4,3 |

1,3 |

5,9 |

4 |

1,9 |

|

N |

8.931 |

14.547 |

- |

25.042 |

32.159 |

- |

Nota: se han realizado pruebas ANOVA de un factor para las relaciones entre las tres variables independientes y las escalas, dando como resultado que las diferencias son altamente significativas entre los grupos de Recuerdo de voto (p < 0,001), Sentimiento nacionalista (p < 0,001) e Identidad nacional subjetiva (p < 0,001), indicando una fuerte relación entre las variables independientes y la orientación en las escalas Nacionalismo-Españolismo y Máximo-Mínimo nacionalismo. Los test de Scheffé corroboran que las diferencias entre todos los pares de grupos son estadísticamente significativas.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS, CEO y Euskobarómetro.

En Cataluña, las posiciones medias de los subgrupos de Identidad nacional subjetiva difieren, de forma que, mientras que las posiciones medias de los españolistas y de identidad dual en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo son sustancialmente superiores a las medias en la escala Catalanismo-Españolismo (con diferencias entre 1,3 y 1,6 puntos, en favor de aquella), los subgrupos catalanistas se posicionan en medias muy similares en ambas escalas (con diferencias mínimas, de 0,2 puntos).

En función del Recuerdo de voto, las posiciones medias de los electorados son disímiles, de forma que, mientras que las posiciones medias de los votantes de la derecha no nacionalista, del PSC y de otros partidos en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo del CIS son sustancialmente superiores a las medias en la escala Catalanismo-Españolismo (con diferencias entre 1,3 y 1,7 puntos, en favor de aquella), los subgrupos votantes del centro-derecha catalán y ERC se posicionan en medias muy similares en ambas escalas (con diferencias mínimas, de 0,3 puntos).

En el País Vasco, las posiciones medias de los subgrupos de identidad nacional subjetiva son distintas entre las escalas, de forma que, mientras que las posiciones medias de los españolistas y de identidad dual en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo son sustancialmente superiores a las medias en la escala Nacionalismo-Españolismo (con diferencias entre 1,7 y 1,9 puntos, en favor de aquella), los subgrupos vasquistas se posicionan en medias muy similares en ambas escalas (con diferencias mínimas, de entre 0,5 y 0,9 puntos). De modo similar, en función del Sentimiento nacionalista, se observa que, mientras los nacionalistas mantienen posiciones similares en ambas escalas (diferencia de 0,5 puntos), los no nacionalistas se posicionan de forma distinta, de modo que en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo están más polarizados que en la escala del Euskobarómetro (diferencia de 2,7 puntos).

En función del Recuerdo de voto, las posiciones medias de los electorados son también disímiles, de forma que, mientras que las posiciones medias de los votantes de la derecha no nacionalista, del PSE-EE y de otros partidos en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo son sustancialmente superiores a las medias en la escala Nacionalismo-Españolismo (con diferencias entre 1,5 y 1,9 puntos, en favor de aquella), los subgrupos votantes del centro-derecha nacionalista y la IA se posicionan en medias muy similares en ambas escalas (con diferencias mínimas, de entre 0,7 y 0,8 puntos).

5.2. Análisis multivariable

La tabla 2 presenta los modelos de regresión lineal para las escalas de Cataluña (CIS y CEO). En el modelo de la escala Máximo-Mínimo nacionalismo, el coeficiente R² es de 0,565 y en el de la escala Catalanismo-Españolismo es de 0,498, es decir, los modelos del CIS y el CEO explican respectivamente el 56,5% y el 49,8% de la variabilidad de la variable dependiente. Por tanto, ambos modelos muestran buenos niveles de ajuste.

Tabla 2

Modelos de regresión lineal para la escala Máximo-Mínimo nacionalismo del CIS y Catalanismo-Españolismo del CEO

|

CIS |

CEO |

|||

|

Beta |

Error típico |

Beta |

Error típico |

|

|

Identidad nacional subjetiva |

||||

|

Sólo español |

5,635*** |

0,094 |

4,823*** |

0,068 |

|

Más español que catalán |

5,256*** |

0,100 |

4,348*** |

0,07 |

|

Tan catalán como español |

3,758*** |

0,058 |

3,011*** |

0,039 |

|

Más catalán que español |

1,363*** |

0,055 |

1,395*** |

0,038 |

|

(Ref.: Sólo catalán) |

||||

|

Recuerdo de voto |

||||

|

Derecha no nacionalista |

1,244*** |

0,066 |

0,912*** |

0,0544 |

|

PSC |

0,360*** |

0,068 |

0,34*** |

0,049 |

|

CiU |

-0,936*** |

0,054 |

-0,210*** |

0,047 |

|

ERC |

-1,052*** |

0,066 |

-0,449*** |

0,045 |

|

(Ref.: Otros) |

||||

|

Sexo (Ref.: Mujer) |

-0,049 |

0,039 |

0,042 |

0,028 |

|

Edad |

-0,002 |

0,001 |

-0,002*** |

0,001 |

|

Nivel de estudios |

||||

|

Sin estudios |

0,338** |

0,11 |

0,667*** |

0,191 |

|

Primarios |

0,129* |

0,064 |

0,150*** |

0,042 |

|

FP |

-0,043 |

0,0539 |

-0,0475 |

0,038 |

|

Superiores |

-0,009 |

0,0515 |

-0,1679*** |

0,036 |

|

(Ref.: Secundarios) |

||||

|

Provincia |

||||

|

Barcelona |

0,272*** |

0,055 |

0,002 |

0,04 |

|

Gerona |

0,071 |

0,0654 |

-0,208*** |

0,051 |

|

Lérida |

0,115 |

0,0655 |

-0,005 |

0,052 |

|

(Ref.: Tarragona) |

||||

|

(Constante) |

2,907*** |

0,107 |

2,356*** |

0,07 |

|

R2 |

0,565 |

0,498 |

||

|

N |

11.401 |

16.159 |

||

Nota 1: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Nota 2: Se han aplicado tres herramientas para la detección de problemas de colinealidad entre la identidad nacional subjetiva y las escalas identitarias. El Factor de Influencia de la Varianza es siempre de 1, la Tolerancia es siempre de 1 y las correlaciones son siempre menores a 0,8, por lo que se descarta que haya colinealidad significativa.

Nota 3: La comparación entre los modelos de regresión lineal del CIS y el CEO se realiza considerando que, aunque las bases de datos provienen de fuentes diferentes, ambas muestras son comparables. La muestra del CIS (N = 11.401) fue recolectada presencialmente mediante un muestreo de afijación proporcional a nivel provincial de la Comunidad Autónoma de Cataluña entre 2012 y 2021, mientras que la del CEO (N = 16.159) fue recogida presencialmente mediante afijación proporcional a nivel provincial en el mismo territorio entre 2014 y 2017. A pesar de las diferencias en el tamaño de la muestra —que en ambos casos es considerable—, el contexto temporal, el ámbito geográfico, las distribuciones de edad, recuerdo de voto, sexo, nivel educativo y provincia son similares en ambos conjuntos de datos, lo que permite una comparación aproximativa de los modelos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS y el CEO.

En ambos modelos, las variables de Identidad nacional subjetiva son significativas y el sentido de las mismas es el esperado. Así, en el caso del CIS, las personas que se identifican como «sólo español», «más español que catalán» y «tan catalán como español» tienen una puntuación en la escala mayor que aquellos que se identifican como «sólo catalán», de 5,635, 5,256 y 3,758 puntos respectivamente. Por su parte, en el caso del CEO, los que se sitúan como «sólo español», «más español que catalán» y «tan catalán como español» tienen también una puntuación en la escala mayor que aquellos que se identifican como «sólo catalán», de 4,823, 4,348 y 3,011 puntos respectivamente. Sin embargo, si la escala unipolar del CIS acentúa la diferencia entre las identidades nacionales extremas, la escala bipolar del CEO polariza menos tales posiciones.

Si se analiza el resto de variables con efecto significativo, ser votante de la derecha no nacionalista o del PSC y no ser votante del espacio convergente o postconvergente o de ERC aumenta la puntuación en las escalas hacia el mínimo nacionalismo y hacia el españolismo, con respecto a votar a «Otros». Además, si bien el sexo no parece tener influencia, tener menos edad parece hacer posicionarse hacia el españolismo en el caso del CEO, aunque el efecto es mínimo. Por último, si en el caso del CIS no tener estudios y ser de Barcelona vira la posición hacia el mínimo nacionalismo, en el caso del CEO, no tener estudios, tener estudios primarios, no tener estudios superiores y no ser de Gerona aumenta el posicionamiento hacia el españolismo —respecto a tener estudios secundarios y ser de Tarragona, respectivamente—.

En segundo lugar, la tabla 3 presenta los modelos de regresión lineal para las escalas del País Vasco (CIS y Euskobarómetro). En el modelo de la escala Máximo-Mínimo nacionalismo, el coeficiente R² es de 0,451 y en el de la escala Nacionalismo-Españolismo es de 0,582, es decir, los modelos del CIS y el Euskobarómetro explican respectivamente el 45,1% y el 58,2% de la variabilidad de la variable dependiente. Por tanto, ambos modelos muestran buenos niveles de ajuste.

Tabla 3

Modelos de regresión lineal para la escala Máximo-Mínimo nacionalismo del CIS y Nacionalismo-Españolismo del Euskobarómetro

|

CIS |

Euskobarómetro |

|||

|

Beta |

Error típico |

Beta |

Error típico |

|

|

Identidad nacional subjetiva |

||||

|

Sólo español |

4,068*** |

0,057 |

3,727*** |

0,03 |

|

Más español que vasco |

3,562*** |

0,061 |

3,196*** |

0,03 |

|

Tan vasco como español |

2,482*** |

0,028 |

2,114*** |

0,016 |

|

Más vasco que español |

0,716*** |

0,030 |

0,956*** |

0,017 |

|

(Ref.: Sólo vasco) |

||||

|

Recuerdo de voto |

||||

|

Derecha no nacionalista |

1,1997*** |

0,055 |

1,220*** |

0,027 |

|

PSE-EE |

0,76*** |

0,039 |

0,491*** |

0,02 |

|

PNV |

-1,37*** |

0,028 |

-0,532*** |

0,015 |

|

IA |

-1,798*** |

0,039 |

-1,048*** |

0,022 |

|

(Ref.: Otros) |

||||

|

Sexo (Ref.: Mujer) |

0,0317 |

0,022 |

0,050*** |

0,012 |

|

Edad |

-0,001 |

0,001 |

0,002*** |

0,000 |

|

Nivel de estudios |

||||

|

Sin estudios |

0,158** |

0,061 |

0,0597 |

0,032 |

|

Primarios |

-0,0413 |

0,033 |

,001 |

0,019 |

|

FP |

-0,124*** |

0,032 |

-0,036* |

0,017 |

|

Superiores |

-0,103** |

0,032 |

-0,034 |

0,017 |

|

(Ref.: Secundarios) |

||||

|

Provincia |

||||

|

Álava |

0,21*** |

0,028 |

0,051*** |

0,015 |

|

Vizcaya |

0,155*** |

0,026 |

0,031* |

0,014 |

|

(Ref.: Guipúzcoa) |

||||

|

(Constante) |

4,416*** |

0,054 |

2,796*** |

0,024 |

|

R2 |

0,451 |

0,582 |

||

|

N |

36.026 |

49.009 |

||

Nota 1: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Nota 2: Se han aplicado tres herramientas para la detección de problemas de colinealidad entre la identidad nacional subjetiva y las escalas identitarias. El Factor de Influencia de la Varianza es siempre de 1, la Tolerancia es siempre de 1 y las correlaciones son siempre menores a 0,8, por lo que se descarta que haya colinealidad significativa.

Nota 3: La comparación entre los modelos de regresión lineal del CIS y el Euskobarómetro se realiza considerando que, aunque las bases de datos provienen de fuentes diferentes, ambas muestras son comparables. La muestra del CIS (N = 36.026) fue recolectada presencialmente mediante un muestreo de afijación proporcional a nivel provincial a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) entre 1994 y 2020, mientras que la del Euskobarómetro (N = 49.009) se recogió presencialmente mediante afijación proporcional a nivel provincial en el mismo territorio entre 1995 y 2019. A pesar de las diferencias en el tamaño de la muestra —la N en ambos casos es considerable—, el contexto temporal, el ámbito geográfico, las distribuciones de edad, recuerdo de voto, sexo, nivel educativo y provincia son similares en ambos conjuntos de datos, lo que permite una comparación aproximativa de los modelos.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS y el Euskobarómetro.

En ambos modelos nuevamente las variables de Identidad nacional subjetiva son significativas y el sentido de las mismas es el esperable. En el caso del CIS, las personas que se identifican como «sólo español», «más español que vasco» y «tan vasco como español» tienen una puntuación en la escala mayor que aquellos que se identifican como «sólo vasco», de 4,068, 3,562, 2,482 puntos respectivamente. Por su parte, en el modelo del Euskobarómetro, los que se sitúan como «sólo español», «más español que vasco» y «tan vasco como español» tienen también una puntuación en la escala mayor que aquellos que se identifican como «sólo vasco», de 3,727, 3,196, 2,114 puntos respectivamente. Sin embargo, de la misma forma que en el caso catalán, si la escala unipolar del CIS acentúa la diferencia entre las identidades nacionales extremas, la escala bipolar del Euskobarómetro polariza menos las posiciones.

Si se analiza el resto de variables con efecto significativo, ser votante de la derecha no nacionalista o del PSE-EE y no ser votante del PNV o de la IA aumenta la puntuación en las escalas hacia el mínimo nacionalismo y hacia el españolismo, con respecto a votar a otras opciones. Además, si bien el sexo y la edad no parecen tener influencia, ser hombre y tener más edad parece hacer posicionarse hacia el españolismo en el caso del Euskobarómetro, aunque de forma residual. Por último, si en el caso del CIS, no tener FP o estudios superiores y ser alavés o vizcaíno aumenta el posicionamiento hacia el mínimo nacionalismo, en el caso del Euskobarómetro, no tener FP y ser alavés o vizcaíno aumenta el posicionamiento hacia el españolismo —respecto a tener estudios secundarios y ser guipuzcoano, respectivamente—.

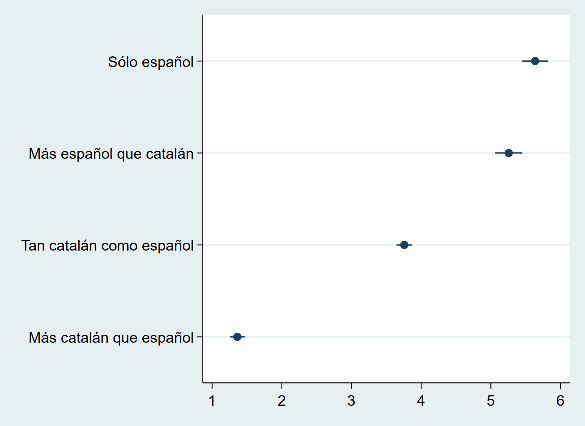

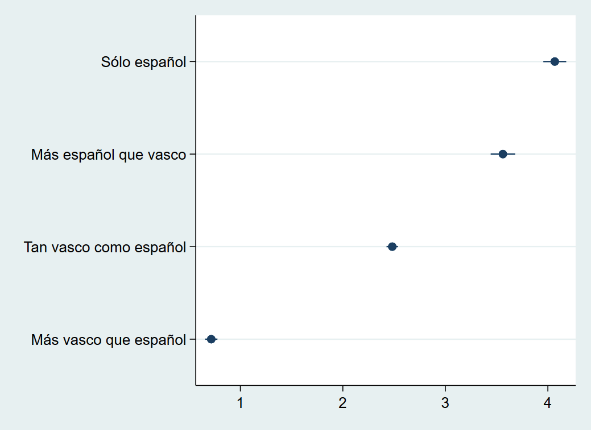

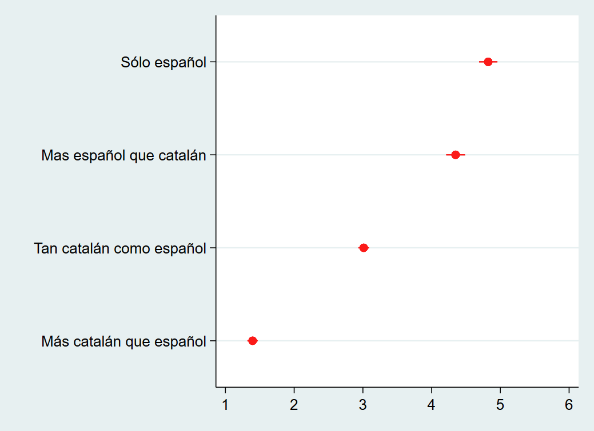

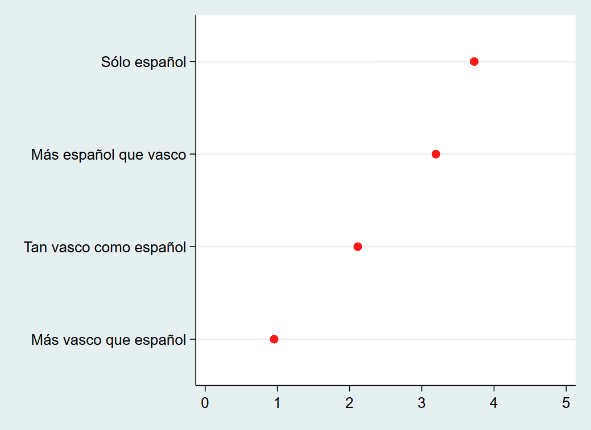

Por último, la figura 4 muestra el efecto de la identidad nacional subjetiva en las escalas Máximo-Mínimo nacionalismo y Nacionalismo/Catalanismo-Españolismo, creado a partir de los modelos anteriores. En Cataluña, la escala del CIS tiende a polarizar fuertemente las identidades españolistas y duales. Los individuos que se identifican como «sólo español» o «más español que catalán» se sitúan en posiciones extremas cercanas al Mínimo nacionalismo, evidenciando una clara separación respecto a quienes se identifican como «sólo catalán». Las identidades duales («tan catalán como español») también están más cerca de los extremos, lo que demuestra una falta de sensibilidad para captar los matices de estas identidades, que pueden experimentar una identificación no extremista o dual.

Figura 4

Efecto de la identidad nacional subjetiva en las escalas Máximo-Mínimo nacionalismo y Nacionalismo/Catalanismo-Españolismo

|

Cataluña |

País Vasco |

|

CIS (Máximo-Mínimo nacionalismo) |

CIS (Máximo-Mínimo nacionalismo) |

|

|

|

|

CEO (Catalanismo-Españolismo) |

Euskobarómetro (Nacionalismo-Españolismo) |

|

|

|

Fuente: elaboración propia a partir del CIS, CEO y Euskobarómetro.

A diferencia del CIS, la escala del CEO ofrece una visión menos polarizada de las identidades españolistas y duales. Las identidades «sólo español» y «más español que catalán» están claramente diferenciadas, pero no tan polarizadas, permitiendo una mejor captación de las gradaciones dentro de la identidad nacional. Las identidades duales («tan catalán como español») se encuentran representadas de forma menos polarizada en esta escala, permitiendo una diferenciación que refleja una coexistencia equilibrada de las identidades catalana y española.

En el País Vasco, y de forma similar, la escala del CIS tiende a polarizar las identidades españolistas, situando a los que se identifican como «sólo español» o «más español que vasco» en los extremos de la escala Máximo-Mínimo nacionalismo. Las identidades duales («tan vasco como español») también son empujadas hacia los extremos, lo que es prueba de una falta de sensibilidad para captar las identidades que no son exclusivamente vasquistas o españolistas.

Por su parte, la escala del Euskobarómetro presenta una mayor capacidad para reflejar las gradaciones dentro de las identidades españolistas y duales. Las identidades «sólo español» y «más español que vasco» están menos polarizadas, lo que permite una interpretación más ajustada a la realidad identitaria. Las identidades duales («tan vasco como español») se sitúan también en una posición menos polarizada, lo que es reflejo de una coexistencia menos conflictiva de las identidades vasca y española.

6. Conclusiones

Este artículo ha analizado la validez de los métodos de medición utilizados para calcular la polarización identitaria de las regiones con tensiones en el eje centro-periferia. El diseño metodológico ha partido del análisis comparativo de las principales encuestas utilizadas en España, las del CIS, CEO, ICPS y Euskobarómetro, para posteriormente realizar sendos análisis bivariable y multivariable con que comparar los métodos de medición pluralista o bipolar y periférico o unipolar de la polarización identitaria.

El análisis bivariable ha mostrado cómo existen diferencias significativas en el posicionamiento de los subgrupos de Identidad nacional subjetiva y Recuerdo de voto en las escalas de Máximo-Mínimo nacionalismo y Nacionalismo-Españolismo. Se observa que los grupos con una identidad dual o españolista y los que votan a partidos no nacionalistas tienden a posicionarse de media de forma más extrema en la escala Máximo-Mínimo nacionalismo del CIS que en las escalas bipolares del CEO y el Euskobarómetro. Además, en el caso vasco, esta misma diferencia se observa en función del Sentimiento nacionalista.

Así, el principal hallazgo, derivado del análisis multivariable, es que tanto en Cataluña como en el País Vasco, las escalas Catalanismo-Españolismo (CEO) y Nacionalismo-Españolismo (Euskobarómetro) destacan, frente a la escala Máximo-Mínimo nacionalismo del CIS, por su sensibilidad para captar las posiciones moderadas dentro de las identidades españolistas y duales, haciendo que sean más precisas para reflejar la complejidad identitaria catalana y vasca. Así, si bien el diseño unipolar del CIS demuestra la polarización de los segmentos de identidad nacional en su rechazo o aceptación del nacionalismo periférico, los diseños de tipo bipolar, como los del CEO y el Euskobarómetro, informan de la menor polarización de los no nacionalistas, por cuanto se oponen al nacionalismo periférico, pero no se alinean en torno a una posición extrema. Esto contrasta con la escala del CIS, donde la unidimensionalidad puede diluir la percepción de moderación de estas posturas y no reflejar adecuadamente la complejidad identitaria de contextos como el catalán o el vasco.

Esta asimetría en el posicionamiento en la escala bipolar con respecto a la unipolar puede responder a razones de oferta y demanda complementarias. Por un lado, el nacionalismo periférico persigue la promoción de una identidad singular y excluyente y, en términos institucionales, una mayor autonomía o independencia (Canal, 2018; De Pablo y Mees, 2005; Llera, 1999), por lo que es natural que impulse una mayor polarización, en cumplimiento del «imperativo de homogeneidad» (Dekker et al., 2003), entre los nacionalistas, frente a la identidad menos conflictual y de aceptación plena del marco constitucional y estatutario, por definición pluralista, de los duales y españolistas. Por otro lado, esta movilización nacionalista se realiza a partir de la percepción, real o imaginada, de amenaza a la propia identidad (Canal, 2018; Juaristi, 1997; Schatz, Staub y Lavine, 1999), a diferencia de los no nacionalistas, cuya identidad, minorizada en el País Vasco por el azote del terrorismo (Llera y Leonisio, 2017; Llera, García y León-Ranero, 2022) y desorientada por la debilidad histórica de la idea nacional española (Álvarez, 2005; De Riquer, 2001), no permite el despliegue de un proyecto político proactivo, no reactivo, de promoción de su identidad en sentido contrario (Canal, 2018; León-Ranero, 2024).

Este hallazgo tiene importantes implicaciones, ya que la elección de la herramienta de medición puede influir significativamente en la comprensión de la polarización identitaria. Si las herramientas menos adecuadas se utilizan en contextos identitarios complejos, es posible que se subestimen o malinterpreten las dinámicas identitarias de territorios con tensiones centro-periferia. Así, y si bien es necesario validar los resultados del presente estudio con datos individuales de encuesta que aúnen ambos diseños de escala, los resultados, de naturaleza aproximativa, parecen recomendar la aplicación de escalas bipolares como las del CEO y el Euskobarómetro en regiones como Cataluña, País Vasco y Galicia.

7. Bibliografía

Agnew, J. (2000). From the political economy of regions to a regional political economy. Progress in Human Geography, 24, 101-110. https://doi.org/10.1191/030913200676580659.

Álvarez, J. (2005). Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus.

Anderson, B. (1991). Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Ares, C. y Rama, J. (2019). Las elecciones al Parlamento de Galicia (1981-2016). La importancia de la estrategia de transversalidad del PP de G. En B. Gómez, S. Alonso y L. Cabeza (Eds.), En busca del poder territorial: cuatro décadas de elecciones autonómicas en España (pp. 303-330). Madrid: CIS.

Barrio, A., Barberá, Ó. y Rodríguez, J. (2018). ‘Spain steals from us!’ The ‘populist drift’ of Catalan regionalism. Comparative European Politics, 16, 993-1011. https://doi.org/10.1057/s41295-018-0140-3.

Burg, S. L. (2015). Identity, Grievances, and Popular Mobilization for Independence in Catalonia. Nationalism and Ethnic Politics, 21, 289-312. https://doi.org/10.1080/13537113.2015.1063912.

Canal, J. (2018). Entre el autonomismo y la independencia: nacionalismo, nación y procesos de nacionalización en Cataluña (1980-2015). En I. Sepúlveda (Ed.), Nación y nacionalismos en la España de las autonomías (pp. 77-108). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Casal, F. (2019). Causas y consecuencias de la polarización: ¿Qué es lo que sabemos? Cuadernos de Pensamiento Político, 64, 5-15.

Centro de Estudios de Opinión (2024). Barómetro de Opinión Política. Recuperado de https://ceo.gencat.cat/ca/barometre/ (última visualización: 21 de agosto de 2024).

Centro de Investigaciones Sociológicas (2024). Catálogo de estudios. Recuperado de https://www.cis.es/estudios/catalogo-estudios (última visualización: 21 de agosto de 2024).

De Pablo, S. y Mees, L. (2005). El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco: (1895-2005). Barcelona: Crítica.

De Riquer, B. (2001). Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal. Madrid: Marcial Pons

Dekker, H., Malová, D. y Hoogendoorn, S. (2003). Nationalism and Its Explanations. Political Psychology, 24(2), 345-376. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00331.

Díez, J. (1999). Naciones divididas. Clase, política y nacionalismo en el País Vasco y Cataluña. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Euskobarómetro (2024). «Oleadas del Euskobarómetro».

Euskobarómetro (2024). Oleadas del Euskobarómetro. Recuperado de https://www.ehu.eus/es/web/euskobarometro/aurkezpenak (última visualización: 21 de agosto de 2024).

Gidron, N., Adams, J. y Horne, W. (2020). American Affective Polarization in Comparative Perspective. Cambridge University Press.

Gómez-Reino, M. y Marcos-Marne, H. (2022). Between center-periphery and left-right: A comparison of traditional and new regionalist parties’ strategies in Galicia during the Great Recession. Revista de Estudios Políticos, 196, 131-158.

Hobsbawm, E. J. (1991). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (2024). Sondeig d’Opinió Catalunya. Base de dades integrada 1991-2023. Recuperado de https://www.icps.cat/ (última visualización: 21 de agosto de 2024).

Jaráiz, E., Lagares, N. y Barreiro, X. L. (2017). Condiciones y razones del «procés». Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, 19(38), 141-170.

Juaristi, J. (1997). El bucle melancólico. Madrid: Espasa Calpe.

Keating, M. (2004). Regions and regionalism in Europe. Northhampton, MA: Edward Elgar.

Kasianenko, N. (2020). Measuring Nationalist Sentiments in East-Central Europe: A Cross-National Study. Ethnopolitics, 21(4), 352-380. https://doi.org/10.1080/17449057.2020.1819595.

Lagares, N., Máiz, R. y Rivera, J. M. (2022). El régimen emocional del «procés» tras las elecciones catalanas de 2021. Revista Española de Ciencia Política, 58, 19-52.

Lamo de Espinosa, E. (2007). El cambio social en España. La España de las autonomías y el papel de España en Cataluña y el País Vasco. En J. P. Fusi y G. Gómez-Ferrer (Coords.), La España de las autonomías, vol. II (pp. 467-495). Madrid: Espasa Calpe.

León-Ranero, J. M. (2024). La construcción del discurso político de la Derecha No Nacionalista del País Vasco (1980-2020). Tesis doctoral presentada en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Leonisio, R. (2016). Discurso político de los socialistas vascos. Un análisis cuantitativo y cualitativo (1977-2011). Tesis doctoral presentada en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Leonisio, R. y Strijbis, O. (2011). Izquierda-derecha vs. centro-periferia una aproximación al discurso de los partidos políticos vascos (1977-2009). Revista Española de Ciencia Política, 26, 63-86.

Liebert, U. (1990). From polarization to pluralism: regional-nationalist parties in the process of democratic consolidation in post-Franco Spain. En Geoffrey Pridham (Ed.), Securing Democracy. Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe (pp. 147-178). London: Routledge.

Linz, J. J. (1973). Early State-Building and Late Peripheral Nationalisms against the State: The Case of Spain, vol. II. En S. N. Eisenstadt y S. Rokkan (Eds.), Building States and Nations (pp. 32-116). Beverly Hills: SAGE.

Linz, J. J. (1985a). De la crisis de un Estado unitario al Estado de las Autonomías. En F. Fernández (Ed.), La España de las Autonomías (pp. 527-672). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

Linz, J. J. (1985b). From Primordialism to Nationalism. En E. A. Tiryakian y R. Rogowski (Eds.), New Nationalism of the Developed West. Toward Explanation (pp. 203-253). Boston: Allen & Unwin.

Linz, J. J. (1993). Los nacionalismos en España: Una perspectiva comparada. En J. Casassas y E. D’Auria (Coords.), El Estado Moderno en Italia y España: ponencias del Simposio Internacional «Organización del Estado moderno y contemporáneo en Italia y España» (pp. 79-88). Barcelona: Universidad de Barcelona.

Linz, J. J. (1999). Democracia, multinacionalismo y federalismo. Revista Española de Ciencia Política, 1(1), 7-40.

Linz, J. J. et al. (1981). Informe sociológico sobre el cambio político en España. Madrid: Euramérica.

Linz, J. J. et al. (1986). Conflicto en Euskadi. Madrid: Espasa Calpe.

Lipset, S. M. y Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction. New York: The Free Press.

Llera, F. J. (1999). El vértigo del nacionalismo vasco: Entre Ermua y Estella. Claves de Razón Práctica, 89, 16-22.

Llera, F. J. (2002). La polarización vasca: entre la autonomía y la independencia. En W. Safran y R. Máiz (Coords.), Identidad y autogobierno en sociedades multiculturales (pp. 165-186). Madrid: Ariel.

Llera, F. J. (2003). La red terrorista: subcultura de la violencia y nacionalismo en Euskadi. En A. Robles (Ed.), La sangre de las naciones. Identidades nacionales y violencia política (pp. 265-296). Granada: Universidad de Granada.

Llera, F. J. (2005). Euskadi 2005: final de trayecto. Claves de la Razón Práctica, 153, 18-25.

Llera, F. J. (2016). Elecciones en un nuevo ciclo político. En F. J. Llera (Ed.), Las elecciones autonómicas en el País Vasco, 1980-2012 (pp. 27-63). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Llera, F. J. (2020). Cataluña y Euskadi: ¿convergencia o divergencia? En F. Miguélez (Coord.), Societat catalana 2016-2017 (pp. 179-268). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Llera, F. J. y Leonisio, R. (2017). La estrategia del miedo. ETA y la espiral del silencio en el País Vasco. Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, 1.

Llera, F. J., García, J. y León-Ranero, J. M. (2022). Midiendo la espiral del silencio en contextos de violencia política: el caso vasco. Revista Española de Ciencia Política, 58, 111-140.

Llera, F. J., Leonisio, R., García, J. y Pérez, S. (2014). Las elecciones autonómicas vascas de 2012. Alternancia en un nuevo ciclo político. Sistema, 236, 3-25.

Máiz, R. (1996). Nación de Breogán: oportunidades políticas y estrategias enmarcadoras en el movimiento nacionalista gallego (1886-1996). Revista de Estudios Políticos, 92, 33-75.

Mason, L. (2018). Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity. Chicago: University of Chicago Press.

McCoy, J., Rahman, T. y Somer, M. (2018). Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42. https://doi.org/10.1177/0002764218759576.

Milián, J. (2021). El proceso español. La catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la Transición. Barcelona: Deusto.

Moreno, L. y Giner, S. (1990). Centro y periferia. La dimensión étnica de la sociedad española. En S. Giner (Coord.), España, sociedad y política (pp. 169-197). Madrid: Espasa.

Ocaña, F. A. y Oñate, P. (1999). Índices e indicadores del sistema electoral y del sistema de partidos una propuesta informática para su cálculo. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 86, 223-245. https://doi.org/10.5477/cis/reis.86.223.

Pallarés, F., Montero, J. R. y Llera, F. J. (1998). Los Partidos de Ámbito No Estatal en España: notas actitudinales sobre nacionalismos y regionalismos. En R. Agranoff y R. Bañón i Martínez (Coords.), El estado de las autonomías: ¿hacia un nuevo federalismo? (pp. 205-244). Bilbao: Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

Quiroga, A. y Molina, F. (2020). National Deadlock. Hot Nationalism, Dual Identities and Catalan Independence (2008-2019). Genealogy, 4(1), 15. https://doi.org/10.3390/genealogy4010015.

Rivera, A. (2018). «No un estado, pero más que una simple región». El autogobierno vasco, 1979-2016. En I. Sepúlveda (Ed.), Nación y nacionalismos en la España de las autonomías (pp. 109-140). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Rodríguez, I., Santamaría, D. y Miller, L. (2022). Electoral Competition and Partisan Affective Polarisation in Spain. South European Society and Politics, 1-24. https://doi.org/10.1080/13608746.2022.2038492.

Rovny, J. (2015). Riker and Rokkan: Remarks on the strategy and structure of party competition. Party Politics, 21(6), 912-918. https://doi.org/10.1177/1354068815602588.

Schatz, R., Staub, E. y Lavine, H. (1999). On the varieties of national attachment: Blind versus constructive patriotism. Political Psychology, 20(1), 151-172. https://doi.org/10.1111/0162-895X.00140.

Stepan, A., Linz, J. J. y Yogendra, Y. (2011). La creación de naciones-estado. India y otras democracias multinacionales. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P. y Flament, C. (1971). Social Categorization and Intergroup Behaviour. European Journal of Social Psychology, 1 (2), 149-178. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420010202.

Torcal, M. y Comellas, J. M. (2022). Affective Polarisation in Times of Political Instability and Conflict. Spain from a Comparative Perspective. South European Society and Politics, 0(0), 1-26. https://doi.org/10.1080/13608746.2022.2044236.

Vallès, J. M. (1991). Entre la regularidad y la indeterminación. Balance sobre el comportamiento electoral en España (1977-1989). En J. Vidal (Ed.), España a debate, I. La política (pp. 27-44). Madrid: Tecnos.

José Manuel León-Ranero

Doctor en Ciencia Política por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Másteres en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Premio Extraordinario de Fin de Carrera y candidato a Premio Extraordinario de Doctorado. Profesor, investigador y asesor en estudios para diversas instituciones y organizaciones. Entre sus publicaciones destacan: «Coalicionabilidad en un contexto de pluralismo polarizado: el caso vasco», «Los sistemas autonómicos de partidos. ¿Convergencia y/o divergencia?» y «Un liderazgo anti-populista en un escenario político singular: el resurgimiento del centro-derecha griego».