Artículos/Articles

https://doi.org/10.54790/rccs.103

La competencia digital, mediática y parental:

análisis bibliométrico sobre la formación en la familia

Digital, Media and Parental Competence: a Bibliometric Analysis of Training in the Family

Antonio González-Molina

Universidad de Córdoba, España

Rocío Gómez-Moreno

Universidad de Córdoba, España

Lucía Ballesteros-Aguayo

Universidad de Málaga, España

Antonia Ramírez-García 📧

Universidad de Córdoba, España

M.ª Pilar Gutiérrez-Arenas

Universidad de Córdoba, España

Recibido/Received: 28-5-2024![]()

Aceptado/Accepted: 3-1-2025

Resumen

Las familias han de afrontar competentemente su relación con una sociedad muy marcada por la tecnología en la que los menores constituyen un colectivo vulnerable si sus progenitores no se encuentran lo suficientemente formados. Por esto el principal objetivo es caracterizar mediante distintos indicadores bibliométricos la producción científica sobre la formación de las familias en competencias parentales, mediáticas y digitales, permitiendo elaborar un mapa visual del estado de la cuestión. Se ha llevado a cabo una investigación bibliométrica, siguiendo el protocolo PRISMA, en el periodo de análisis 2000-2022. Los resultados evidencian el incremento exponencial del interés científico sobre la formación que ha de ofrecersele a las familias en estas tres competencias, el creciente número de documentos que se publican sobre la misma y la interdisciplinariedad de la temática. Se ha mostrado que en España esta investigación goza de muy buena calidad. En conclusión, la ciencia puede ayudar a identificar la mejor formación posible y desde qué ámbitos de conocimiento enfocarla.

palabras clave: familias; competencia digital; competencia mediática; competencia parental; revisión bibliométrica.

cómo citar: González-Molina, A. et al. (2025). La competencia digital, mediática y parental: análisis bibliométrico sobre la formación en la familia. Revista Centra de Ciencias Sociales, 4(2), 57-84. https://doi.org/10.54790/rccs.103

English version can be read on https://doi.org/10.54790/rccs.103

Abstract

Families must competently face their relationship with a society heavily influenced by technology, where minors constitute a vulnerable group if their parents are not adequately trained. Therefore, the main objective is to characterize the scientific production on the training of families in parental, media and digital skills through different bibliometric indicators, allowing a visual map of the state of play to be drawn up. A scientometric investigation has been carried out, adapting the protocol proposed by PRISMA, for the analysis period 2000-2022. The results show an exponential increase in scientific interest regarding the training that should be offered to families in these three skills, the growing number of documents published on the subject and the interdisciplinarity of the topic. It has been demonstrated that in Spain this research has reached a very good quality. In conclusion, science can help to identify the best possible training and from which areas of knowledge to focus it.

keywords: families; digital competence; media competence; parental competence; bibliometric review.

1. Introducción

La familia es el primer contexto social en el que participa una persona. Así, Martínez-Vasallo (2015) la definía como la primera esfera de organización social en la vida de cualquier menor. Por su parte, Benítez (2017) apuntaba que a pesar de que la familia constituye una institución universal, el desarrollo de esta no se produce por sí solo, sino que guarda una estrecha relación con la sociedad.

Situando a la familia dentro de la sociedad, en lo referente al uso de Internet en España, el Estudio de Redes Sociales (IAB España, 2024) indica que la población española comprendida entre los 12 y los 74 años (35,5 millones) es internauta (94%) y usuaria de redes sociales (86%). El informe Digital News Report España (Amoedo, 2023) advierte que siete de cada diez internautas (67%) utilizan el móvil para informarse online. Además, el uso del televisor inteligente (30%) se acerca al del ordenador (33%) como dispositivo informativo.

En una sociedad tan marcada por la tecnología, merece la pena resaltar la importancia de ser padre o madre en la actualidad (Rubio, 2022), un rol cada vez más difícil de desempeñar debido a los retos que plantea la sociedad mediatizada y digitalizada. En este sentido, el desempeño de las competencias parentales queda asociado indiscutiblemente a la competencia mediática y digital de los progenitores.

En lo que se refiere a la competencia mediática, la UNESCO reconoce el rol esencial que ejerce la información y en especial los medios de comunicación en la vida diaria de la población. La Media and Information Literacy (MIL) es definida como «el proceso de aprendizaje de habilidades y capacidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas y éticas para analizar los contenidos de forma más crítica y desarrollar una postura activa ante ellos» (Cucarella y Fuster, 2022, p. 11).

La MIL comporta «capacitar a las personas para utilizar la información de forma crítica, navegar por el entorno en línea de forma segura y responsable y garantizar la confianza en nuestro ecosistema de información y en las tecnologías digitales» (UNESCO, s. f.).

La preocupación de líderes políticos, educadores y padres, entre otros responsables, ha ido en aumento con relación a las estrategias para favorecer una alfabetización mediática e informacional en los menores.

Diferentes investigaciones (Chen et al., 2020; Song, 2021) evidencian cómo los diferentes dispositivos presentes en el hogar familiar (TV, tabletas, ordenadores, smartphones…) pueden canalizar la eficacia de la familia en las prácticas de alfabetización mediática. Así, los progenitores pueden actuar como un factor que contribuya a aumentar o no la alfabetización mediática de los menores.

La competencia digital implica «el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas» (Consejo de Europa, 2018, p. 9). Actualmente, distintas Administraciones internacionales y nacionales desarrollan políticas públicas educativas para mejorar tanto esta competencia como la ciudadanía digital (Paredes-Labra et al., 2021).

A nivel internacional, organizaciones como Joint Information Systems Committee (JISC) del Reino Unido han llevado a cabo proyectos pedagógicos centrados en esta misma competencia con el fin último de la alfabetización digital (McDougall et al., 2018), así como universidades de diferentes partes del mundo han propuesto sus modelos para promover dicha alfabetización (Walton, 2016). Estos hechos determinan la importancia de estas competencias en el desarrollo de la vida de cualquier menor, competencias que se movilizarán tanto desde la educación formal como desde la no formal e informal, así como de su interacción con los sistemas en los que se desenvuelve, entre ellos el núcleo familiar.

2. El desarrollo competencial en la familia

2.1. Las competencias parentales y la parentalidad positiva

El proceso de ser padre o madre es percibido cada vez más como una tarea ardua y que presenta numerosas dificultades debido a su complejidad y a los propios retos que implican los cambios sociales, políticos y tecnológicos, entre otros, que han acontecido en las últimas décadas. Así, es habitual que los progenitores se cuestionen a sí mismos con frecuencia acerca de qué y cómo proceder ante diversas situaciones que viven junto a sus hijos e hijas (Rubio, 2022). A ello hay que sumar la necesidad de formación de padres y madres en su propia competencia mediática y digital.

La competencia parental es entendida por Barudy y Dantagnan (2010) como el «saber-hacer» o las capacidades a nivel práctico que activan los progenitores en la tarea de cuidar, educar y proteger a sus hijos e hijas con el fin de brindarles un desarrollo sano. Por su parte, Gómez y Muñoz (2014) la definen como una adquisición y continua evolución de conocimientos, destrezas y actitudes para conducir el comportamiento de los progenitores a través de situaciones familiares y la propia crianza, las distintas dimensiones y necesidades de los menores (físicas, cognitivas, comunicativas y socioemocionales) para garantizarles, en última instancia, el bienestar y un ejercicio pleno de sus derechos humanos. Además, estos autores establecen cuatro áreas que componen la competencia parental: vincular, formativa, protectora y reflexiva.

En lo referente a las políticas sobre las familias, el Consejo de Europa (2006) publicó las Recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad, centradas en: 1) el cuidado y la protección, respondiendo a la necesidad de amor y seguridad de los menores; 2) la estructura y orientación, proporcionando a los menores seguridad y previsibilidad, ayudándoles a aceptar la responsabilidad de sus conductas mediante la ayuda a la comprensión de normas y establecimiento de límites adecuados y razonables; 3) el reconocimiento, referido a la necesidad de los hijos e hijas a ser vistos, escuchados y valorados como persona; y 4) la capacitación, entendiéndose como el desarrollo de la autonomía de los menores.

2.2. Competencia y alfabetización mediática en la familia

Para Ferrés y Piscitelli (2012), la competencia mediática implica el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes vinculados con seis dimensiones (lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores, así como estética) y en dos ámbitos específicos: el análisis y la expresión. Todas ellas han de desarrollarse en un ciudadano o ciudadana del siglo XXI, pues el contacto con los medios de comunicación es diario y continuo a través de la radio, la televisión o las redes sociales, entre otras.

Las ventajas de implementar la alfabetización mediática e informacional en el entorno familiar han sido recogidas por numerosos estudios. Así, por ejemplo, Kotrla- Topić et al. (2020) demostraron que un menor tiempo de uso de tableta o teléfono inteligente con fines de entretenimiento durante una semana ordinaria por parte de los menores y un mayor nivel educativo de las madres, así como una participación más frecuente de los padres en la lectura interactiva con los menores, mejoraba positivamente el reconocimiento de letras que hacían los menores.

Otros autores (Wang y Xing, 2018) subrayan que la participación de los padres y el estatus socioeconómico de los mismos predicen positivamente la ciudadanía digital de los menores. Este estudio pone el acento en la necesidad de un cambio social positivo al apoyar a padres y educadores para promover la seguridad en línea y el desarrollo de la ciudadanía digital.

Por su parte, Guess et al. (2020) demostraron los beneficios de una campaña de alfabetización mediática en personas de catorce países en la que se proporcionaron herramientas para detectar noticias falsas. Los resultados de esta intervención señalan una mejora en el discernimiento entre los titulares de noticias veraces y falsos.

Asimismo, Austin et al. (2020) probaron una intervención centrada en la familia basada en la alfabetización mediática destinada a capacitar a padres y niños de 9 a 14 años para que utilizasen hábilmente los medios con el objetivo de reducir las influencias del marketing, mejorar el conocimiento sobre nutrición, optimizar la selección de alimentos en el entorno doméstico y fomentar el consumo de frutas y verduras. Los resultados, subrayan estos autores, mostraron el valor de las habilidades de alfabetización mediática de padres y jóvenes, así como las dinámicas de comunicación familiar sobre alimentos. Entre otras cuestiones, se logró la mejora en el uso de las etiquetas nutricionales por parte de los padres, el consumo de fruta y la ingesta de verduras por parte de los jóvenes.

2.3. El desarrollo de la competencia digital en la familia

La competencia digital se define como:

[…] el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y valores que son puestos en acción cuando usamos las TIC y los medios digitales para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, tratar información, colaborar, crear y compartir contenidos y crear conocimiento, de forma efectiva, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento (Ferrari, 2012, p. 30).

Actualmente, el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) parece estar resuelto debido a su ubicuidad. No obstante, surge lo que se ha venido a denominar la triple brecha digital: de acceso (físico, motivacional, alfabetización), de uso (dispositivo, frecuencia, duración, lugar y habilidades que intervienen) y de apropiación, vinculada al uso significativo o a los beneficios que ofrece para la vida cotidiana (Gómez-Navarro et al., 2020).

Por su parte, Paredes-Labra et al. (2021) consideran que no solo son necesarias las habilidades y las destrezas en el uso de las TIC, sino un dominio completo que integre los nuevos entornos tecnológicos en la vida cotidiana de los ciudadanos, que posibilite el desarrollo de una ciudadanía digital en toda su complejidad, contemplando aspectos como la justicia social, la tecnología emancipadora y alternativa o las identidades colectivas, como han expresado Fernández-Prados et al. (2021).

Por su parte, la Comisión Europea estimó mapear las dimensiones implicadas en el uso más completo de las TIC y generó el Marco Europeo de Competencias Digitales para los ciudadanos en el contexto del proyecto DIGCOMP (Ferrari, 2013). Este tuvo como propósito orientar el desarrollo de esta competencia desde edades más tempranas con el fin de obtener beneficios del uso de Internet desde la esfera social, económica, política, sanitaria y cultural (Van Deursen, 2010). El DIGCOMP parte de un concepto globalizador de la competencia, y se incluyen como áreas de la competencia digital las siguientes: 1) Información; 2) Comunicación; 3) Creación de contenidos; 4) Seguridad; y 5) Solución de problemas (Comisión Europea, 2014; Ferrari et al., 2014; Comisión Europea, 2016).

Fruto de esta iniciativa y gracias al desarrollo normativo a través de diferentes normas legales que adoptan la competencia digital como una competencia básica en la formación obligatoria de los menores, España la incorporó en su legislación educativa en 2006 (Paredes-Labra et al., 2021).

Asimismo, en un estudio llevado a cabo con estudiantes de los grados de educación de la Universidad Internacional de Valencia (Cuevas et al., 2020), se determinó que los estudiantes contemplaban a la familia como responsable en mayor medida que la escuela del fomento de la competencia digital, considerándola un agente clave en el desarrollo de los menores.

2.4. Programas de formación parental

La vinculación entre las competencias mencionadas anteriormente parece ser un hecho indiscutible, al igual que la necesidad de formación de los padres y madres. En este sentido, existen distintas iniciativas online, como es el caso de Media Detective Family1, orientada a que los padres lleven a cabo planes de alfabetización mediática con las familias. En concreto, la web Media Detective Family tiene como objetivo aprender a analizar los mensajes de los medios a una edad temprana para proteger a los menores de la influencia persuasiva del marketing del tabaco y el alcohol. Para ello proporciona un programa con actividades y análisis de medios con el fin de ayudar a la familia a descubrir los mensajes ocultos de la publicidad. En su web, Media Detective Family asegura que reduce eficazmente el consumo de alcohol y tabaco por parte de los menores, y las familias informan que el programa es motivador, apropiado para la edad y fácil de usar.

Por su parte, Scull et al. (2020) implementaron la herramienta Media Detective Family en un total de 83 familias. Los hallazgos destacan la eficacia de la estrategia de prevención del uso de sustancias en línea diseñada para familias como un método de intervención eficaz para reducir el uso de sustancias en los menores.

En esta misma línea se sitúan programas como Parent-Based Media Literacy Education and Parent-Child Communication Program for the Prevention of Substance Use Among Middle School-Aged Students2, cuyo propósito es crear y evaluar la eficacia de un programa en línea a su propio ritmo, diseñado para proporcionar a los padres alfabetización mediática y habilidades de mediación mediática, conocimientos sobre el desarrollo de los menores y el uso de sustancias, así como práctica en métodos de comunicación de alta calidad entre padres e hijos, impartidos a través de un sistema interactivo y una aplicación de software personalizable.

Centrado en la salud sexual entre padres e hijos se encuentra Media Aware Parent3. Se trata de un programa interactivo online diseñado para dotar de estrategias a los padres que posibiliten la comunicación con sus hijos adolescentes sobre la salud sexual y los medios, mejorar la comunicación de los padres y las habilidades de mediación, así como brindarles conocimientos médicamente precisos sobre salud sexual. Scull et al. (2020) evidenciaron la viabilidad de la propuesta de Media Aware Parent mediante un trabajo de campo que implicaba a 56 padres de estudiantes de séptimo y octavo grado en los Estados Unidos. Las conclusiones evidencian que el uso del programa conlleva el surgimiento de más y nuevos temas de salud sexual entre padres e hijos y también la creencia de la importancia de la comunicación entre padres y adolescentes sobre la salud sexual.

Por su parte, Innovation Research & Training (iRT)4 es una empresa de investigación en ciencias del comportamiento comprometida en identificar y resolver problemas importantes del mundo real que competen a los menores, las familias, las comunidades y las organizaciones. Al aplicar teorías, hallazgos y métodos científicos, los investigadores de iRT desarrollan y evalúan programas y servicios de evaluación, prevención y tratamiento conductuales, educativos, psicológicos, sociales y comunitarios. Destacan proyectos online de alfabetización mediática para familias, de prevención en el consumo de sustancias en estudiantes de primaria y talleres para familias sobre esta misma temática.

A nivel nacional, encontramos el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)5, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este instituto tiene el fin principal de «afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro del ciberespacio en España». En esta página existe un apartado destinado a familias donde se detallan recursos sobre formación para las mismas, así como en torno a mediación y control parental y ciberseguridad.

2.5. La formación parental en la investigación científica

Como se ha podido comprobar, existen diferentes iniciativas formativas destinadas a las familias. En el caso de España, el trabajo de Ramírez-García y Aguaded-Gómez (2020) recogió diecisiete programas destinados a la formación de las familias, tomando como fuentes de referencia las bases de datos WOS, Scopus y Dialnet. Para diferentes autores (Carneiro-Barrera et al., 2019; Cabrera, 2020), es una prioridad contar con estudios que exploren las publicaciones que se han realizado en torno a un tema concreto a lo largo de un tiempo determinado. Es necesario, pues, recurrir a los estudios bibliométricos, considerados como una rama de la cienciometría (Marín-Aranguren y Trejos-Mateu, 2019).

La bibliometría se configura como una herramienta de análisis de la actividad de los investigadores basada en indicadores elaborados a partir de la producción científica de estos (Mingers y Leydesdorff, 2015). Estos indicadores reflejan aspectos muy diversos de la ciencia relacionados con la capacidad de generar nuevo conocimiento, la repercusión de estos en terceras investigaciones a nivel de análisis de citas (Waltman, 2016), el carácter multidisciplinar de la misma (Arencibia-Jorge et al., 2022), el establecimiento de redes de colaboración (Ding et al., 2014), etc. Así, una correcta utilización de estos puede dar lugar a la caracterización de una institución, un país, una disciplina, un campo de estudio, etc. (Van Raan, 2005) y poder conocer y actuar en consecuencia para la definición de políticas científicas y estrategias de investigación frente a las demandas y retos de la sociedad y la ciencia en general.

Como antecedente de estudios bibliométricos similares relativos a la formación de las familias, Ruiz-Marín y Hernández-Prados (2016) expresan la necesidad de formación de familias de manera coordinada y con un carácter profesional. Sin embargo, son escasos los trabajos hallados de estudios bibliométricos sobre familia y más aun abordando, como es este caso, la triple perspectiva competencial (digital, mediática y parental), lo que avala la pertinencia y adecuación de esta investigación. Por esto, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar de forma básica mediante distintos indicadores bibliométricos la producción científica sobre la formación en competencias parentales, mediáticas y digitales en las familias a nivel internacional y especialmente en España. De esta forma, se podrá elaborar un mapa del estado de la cuestión de los estudios realizados sobre esta temática, lo que ayuda a cuantificar la producción científica de la misma, determinar cuáles son los aspectos menos y más estudiados e identificar los circuitos y colaboraciones de la información científica.

3. Metodología

El estudio que se presenta es una investigación que emplea la bibliometría como método para analizar la producción científica. Asimismo, para presentar la información de forma clara al lector se ha optado por seguir el protocolo PRISMA (2020) para este artículo (figura 1).

En lo que concierne a los datos métricos, los criterios para la elección de la fuente de datos seleccionada, Scopus, se han basado prácticamente en el trabajo de Visser et al. (2021) y se tomó como fecha de consulta el periodo 1-15 de septiembre de 2023. El periodo de análisis ha sido 2000-2022. La estrategia de búsqueda a utilizar para la recuperación de la información fue consensuada con expertos en la disciplina de estudio, intentando balancear la exhaustividad y la precisión para tener en cuenta los posibles enfoques de análisis a la hora de abordar el tema, aunque intentando evitar la distorsión producida por la recuperación de artículos que abordaban cuestiones metodológicas comunes con el objeto de estudio o trataban de disciplinas totalmente alejadas. Este motivo también justificó la elección del rango de fechas elegido, ya que, en un análisis previo, se observó que documentos anteriores al año 2000 distorsionaban de forma significativa los resultados del resto del periodo, ya que no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de estudio del presente trabajo.

Se recuperaron 4.316 documentos, de los cuales se importaron 4.294, produciéndose una pérdida de 22 documentos debido a modificaciones y problemas de conexión entre las herramientas empleadas (Scopus y Scival). A efectos de análisis del presente trabajo no supusieron problemas significativos. Los datos exportados desde Scopus fueron los metadatos de la producción científica.

Se llevó a cabo un análisis de redes como herramienta de representación de grandes volúmenes de datos y de sus relaciones, que proporciona información visual de la estructura de lo representado. Otro elemento que aporta el análisis de redes es la utilización de la técnica de clustering, mediante la cual se realizan agrupaciones de nodos en base a sus mayores o menores relaciones.

Para el tratamiento de la información a nivel de redes de co-palabras, categorías y colaboración de países, se contó con la herramienta de visualización de información VOSviewer en su versión 1.6.19.

Las representaciones iniciales de los mapas (grafos) utilizados dieron lugar a poder visualizar terminología ambigua, plurales, sinónimos y términos utilizados por el algoritmo propio de Scopus a la hora de la indexación. Una vez analizado el primer conjunto de palabras clave analizadas desde el propio VOSviewer se construyó un tesauro en base a los datos de ocurrencia y tensión de los términos para el procedimiento de layout, para mejorar la visualización de los mapas (1.000 primeros términos con ocurrencias ≥ 5) y eliminar los términos no significativos.

Figura 1

Indicadores metodológicos del estudio

Indicador |

Descripción |

Justificación |

||

Criterios de elegibilidad |

➡️ |

1. Temporalidad: 23 años (2000-2022) 2. Tipología documental: toda la codificada en la base de datos |

➡️ |

1. Inicio búsqueda: comienzo del milenio. 2a. Responder a las posibles disciplinas involucradas 2b. Distintos patrones de publicación y citación de investigadores según área de conocimiento |

Fuentes de información |

➡️ |

1. Scopus 2. Scival (métricas) |

➡️ |

1a. Mayor cobertura de revistas 1b. Mayor volumen total de citación 1c. Mayor cobertura por disciplinas científicas 1d. Mayor categorización |

Estrategia de búsqueda |

➡️ |

TITLE-ABS-KEY («digital skills» OR «media skills» OR «parenting skills» OR «parenting competence» OR «parental media use» OR «media education» OR «positive parenting» OR «digital competence» OR «media competence» OR «media information literacy») AND (TITLE-ABS-KEY («traini*») OR TITLE-ABS-KEY («program*»)) AND PUBYEAR > 1999 AND PUBYEAR < 2023 |

➡️ |

Búsqueda general de los términos que se configuran centro de interés |

Proceso de selección de los estudios |

➡️ |

1. Fecha de consulta: 01/09/2023-15/09/2023 2. Campo de búsqueda: «Title», «Abstract» y «KeyWords» 3. Selección: existencia o no del trabajo indexado en la base de datos |

➡️ |

Campos de contenido textual sobre el artículo habitualmente utilizados en recuperación de información bibliográfica |

Proceso de extracción de datos |

➡️ |

1. Exportación: Formato csv para su tratamiento en base de datos Microsoft Access y a través de Scival 2. Tratamiento posterior en Microsoft Excel 3. Uso de Software VOSViewer 1.6.19 4. Descarga de la lista de las revistas incluidas en Scopus e integración en el sistema diseñado ad hoc |

➡️ |

1. Análisis y generación de indicadores 2. Volcado de datos de producción y categorías para generar gráficos 3. Tratamiento de información (redes de co-palabras, categorías y colaboración de países 4. Categorización de los trabajos recuperados: 27 grandes áreas científicas y 334 categorías temáticas |

Lista de los datos |

➡️ |

1. Scopus. N= 4.316-22 documentos (N=4.294) 2. Scival. Métricas: N trabajos, N citas, % trabajos citados al menos una vez, ratio de citas por trabajo, % trabajos publicados en revistas de primer cuartil y primer decil según indicador SJR, porcentaje trabajos situados en el primer decil por citación mundial, impacto normalizado por categoría respecto al mundo y porcentaje trabajos realizados en colaboración internacional |

➡️ |

1a. Snowball Metrics, n.d. |

Fuente: elaboración propia.

4. Resultados

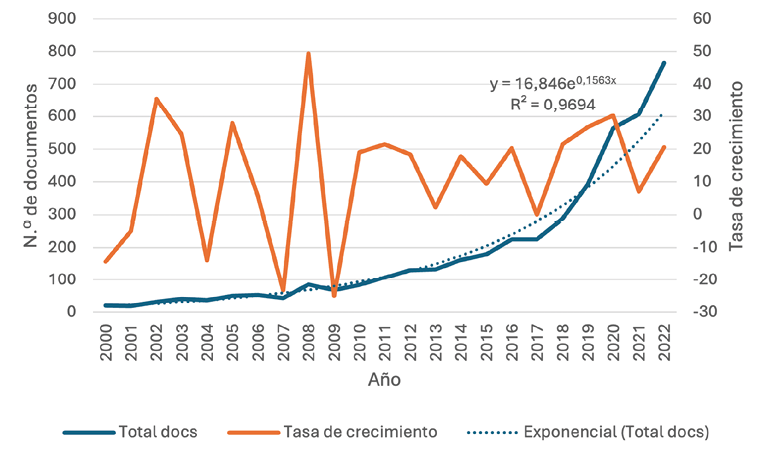

Mediante la observación de los datos de producción se evidencia el interés continuo de la temática estudiada, como se puede ver en la tasa de crecimiento, y la estabilidad de los saltos de producción a partir de 2010 son fácilmente constatables. Hay que destacar, en este sentido, el incremento a partir del año 2018, posiblemente debido a las distintas iniciativas públicas acaecidas en los dos años anteriores, como los documentos publicados por la Comisión Europea (2014, 2016) (véase la figura 2).

Figura 2

Evolución de la producción científica

Fuente: elaboración propia.

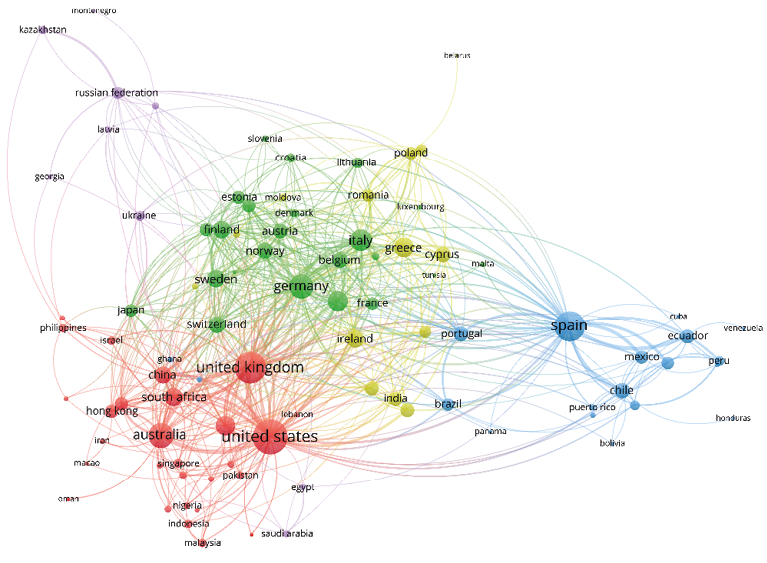

Los resultados muestran que 120 países son los que contribuyen a la producción científica relacionada con la naturaleza del estudio, concentrándose en 10 de ellos (producción ≥ 100 documentos) el 75,32% de esta. Estos países son, por orden de mayor producción, los siguientes: Estados Unidos, España, Reino Unido, Australia, Alemania, Federación Rusa, Canadá, Italia, Países Bajos y Portugal. En este sentido, hay que tener en cuenta que las relaciones de colaboración pueden aportar conteos erróneos por coautoría entre ellos. Una representación desde el análisis de redes sociales sobre la colaboración a nivel de país (nodos) muestra en la figura 3 la estructura de relaciones existentes entre ellos. Como se puede observar, los agregados formados (clúster por colores) señalan cierta tendencia de agrupación por localización geográfica (por ejemplo, entre los países de la Unión Europea) y/o características culturales o idiomáticas (por ejemplo, el Reino Unido y sus antiguas colonias o España y su vinculación con América Latina). Además, este interés por la temática en las diferentes zonas, en algunos casos, podría deberse a las políticas públicas aplicadas en las mismas.

Figura 3

Estructura de relaciones entre países

Fuente: elaboración propia.

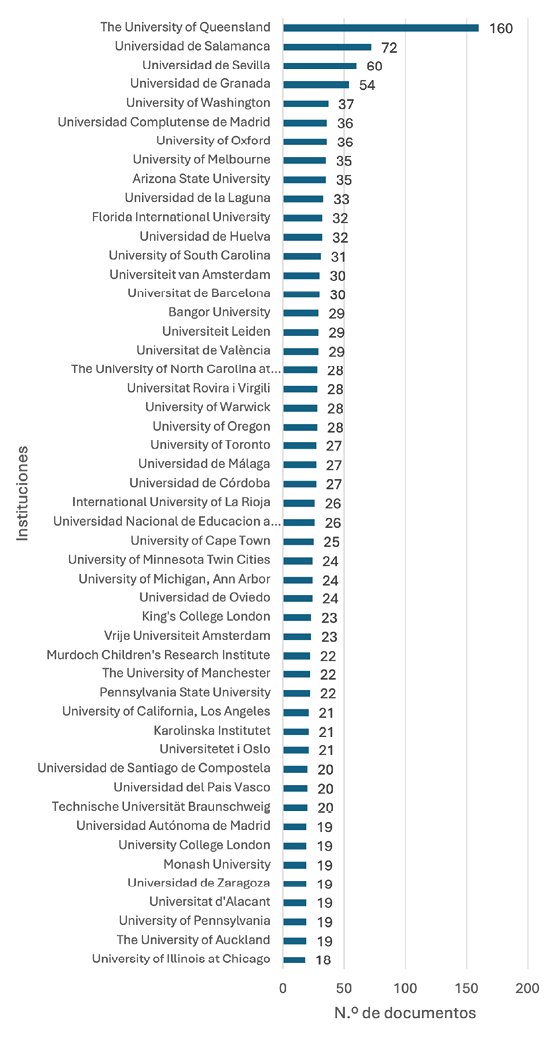

Del estudio de las principales instituciones productoras (figura 4) se observa que España está representada con 19 universidades dentro del rango de las 50 principales. En total, estudiando el conjunto de instituciones internacionales con una producción ≥ 10, España sitúa a 32 universidades en esa clasificación.

Figura 4

Principales instituciones productoras (n.º documentos)

Fuente: elaboración propia.

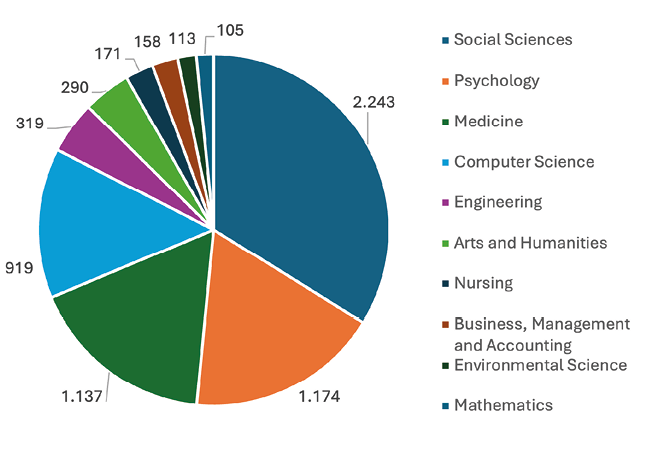

El análisis de las tipologías documentales ofrece, bajo determinados enfoques, una visión de cómo se comunica la ciencia en función de las conductas de publicación de las distintas disciplinas. Así, es de destacar que, aun siendo «Artículo» la tipología principal del conjunto de datos (3.124), existen otras significativas como «Artículo de conferencia» (597), más propios de las áreas próximas a las ingenierías, y «Capítulo de libro» (250), «Revisiones» (236) y «Libro» (29), documentos con mayor presencia en las humanidades. No obstante, como se puede comprobar en la figura 5, una visual de las grandes áreas (≥ 100 docs.) en las que se clasifican los documentos recuperados muestra que estos se clasifican principalmente en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, psicología, medicina y ciencias de la computación. Hay que mencionar que Scopus divide en 27 grandes áreas el conocimiento científico; de estas, el conjunto de datos recuperados tiene presencia en 26. La existencia de documentos clasificados en categorías muy alejadas de la temática obedece a ruido en la recuperación inevitable sin un tratamiento manual de los documentos. Sin embargo, ni en los conteos ni en la interpretación de los mapas que se mostrarán más adelante muestra valores significativos.

Figura 5

Principales áreas temáticas (≥ 100 documentos)

Fuente: elaboración propia.

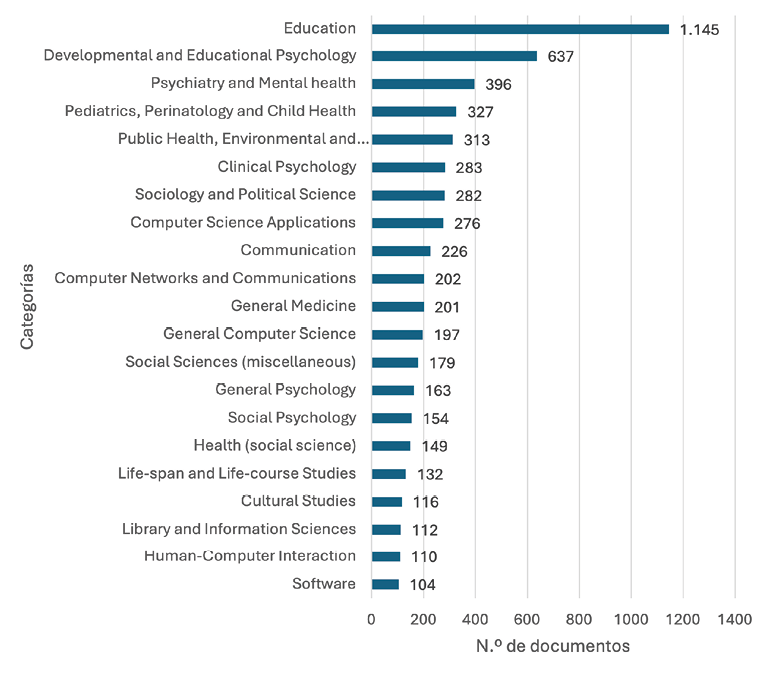

Además de estas grandes áreas, Scopus cuenta con 334 categorías más específicas para clasificar el conocimiento. El análisis de las categorías a las que pertenecen las revistas ofrece un enfoque más detallado de los contenidos más específicos. La falta de conexión exacta entre títulos de los datos de Scopus, en cuanto a documentos se refiere, y el listado de revistas indexadas en la propia base de datos hace que se pierdan documentos. En esta ocasión, las pérdidas son mayoritariamente artículos de congresos, libros y capítulos de libro, ascendiendo a un total de 476 documentos pertenecientes a 396 fuentes, lo que supone un emparejamiento efectivo del 88,97% de los documentos, suficientemente significativo para poder realizar un análisis de categorización (figura 6). Como se puede comprobar, los enfoques desde la educación, la psicología y la salud son los prioritarios, seguidos de los relacionados con las tecnologías.

Figura 6

Producción por categorías (≥ 100 documentos)

Fuente: elaboración propia.

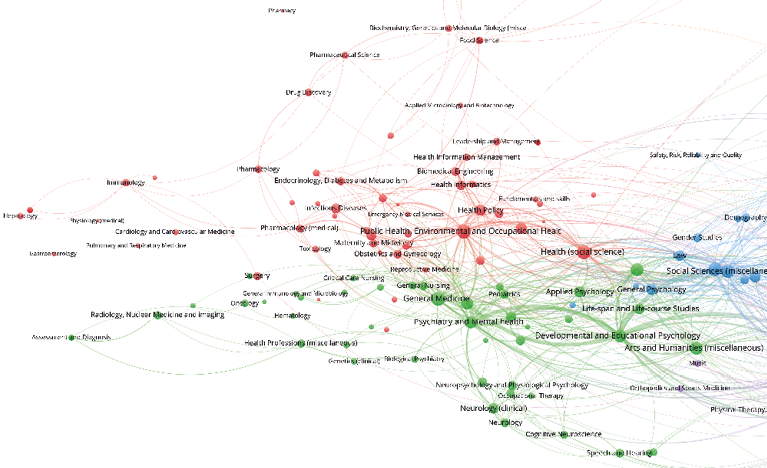

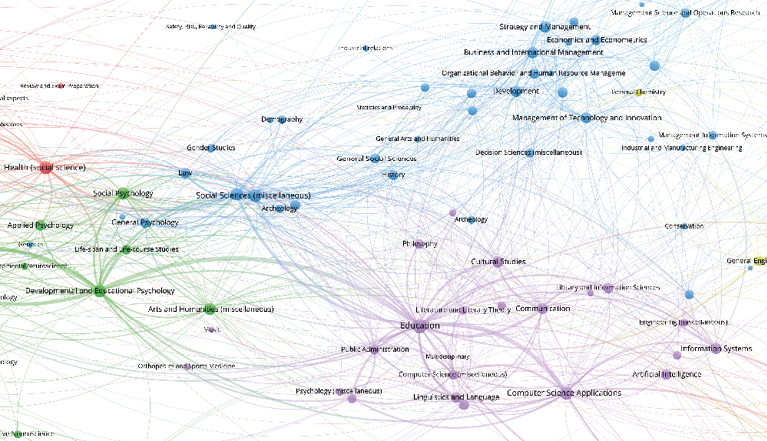

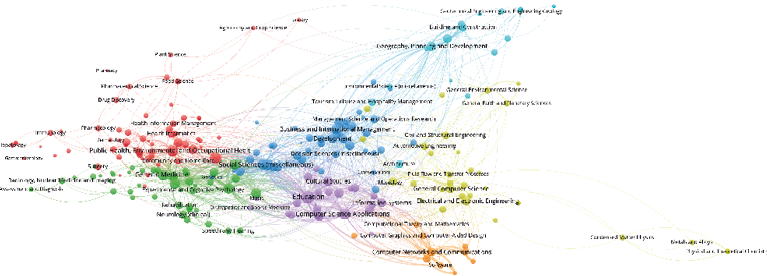

El estudio completo desde el análisis de la red de las relaciones de categorías demuestra lo comentado, según se puede observar en la figura 7 y con más detalle en el Anexo 1. En este caso, la representación se realizó a partir de una matriz de relaciones donde los nodos (categorías Scopus) se relacionan entre ellos según las líneas (aristas) que los enlazan en base a la coocurrencia entre documentos.

La intermediación de las categorías de los clústeres de color azul y violeta justifica la centralidad de los enfoques desde perspectivas más sociales y educativas a la hora de afrontar los estudios relacionados con la formación en las competencias estudiadas (figura 7). Por un lado, se observa la relación entre las ciencias de la salud y del comportamiento, incluyendo en ellas a medicina y psicología. También se muestra la vinculación entre las ciencias de la educación (clúster morado) y las ciencias de la computación (clúster naranja), ingeniería (clúster verdoso) y ciencias sociales (clúster azul). Por último, se puede comprobar la relación entre las ciencias de la educación (clúster morado), ciencias sociales (clúster azul) y las ciencias del comportamiento (clúster verde).

Figura 7

Mapa general de coocurrencia de categorías

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la tabla 1 muestra la caracterización general del conjunto de datos. Si bien los datos generales aportan información de la calidad de la investigación estudiada en este trabajo, un análisis comparativo respecto a España en distintos escenarios temáticos refuerza esta opinión. Así, analizando una muestra de las cinco principales categorías por volumen de producción (tabla 2), se puede observar cómo prácticamente todos los indicadores relativos de nuestro conjunto de datos están por encima de los indicadores de la categoría en España. Tan solo cabe señalar el porcentaje de colaboración internacional, que es más bajo en nuestro conjunto de datos, pero que se encuentra justificado por el carácter más local de estas líneas de investigación y programas formativos que pudieran desarrollarse en el país.

Tabla 1

Métricas de los documentos analizados

Indicador |

Descriptivo |

Documentos |

Docs |

Documentos |

4.294 |

Citas |

Citas |

84.552 |

C x D |

Citas por documento |

19,7 |

% Q1 |

% documentos en primer cuartil (según SJR, Scimago Journal Rank) |

43,7 |

% D1 |

% documentos en primer decil SJR, Scimago Journal Rank) |

18,7 |

% docs cit. |

% documentos citados |

83,9 |

% docs 10% |

% documentos dentro del 10% más citado del mundo |

12,3 |

FWCI |

Impacto Normalizado (FWCI, Field-Weighted Citation Impact) |

1,27 |

% colab. inter. |

% colaboración internacional |

17 |

% colab. nal |

% colaboración nacional |

34,1 |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2

Indicadores de las principales categorías por volumen de producción

Docs. |

Citas |

CxD |

% Q1 |

% D1 |

% docs cit. |

% docs 10% |

FWCI |

% Colab. internal. |

% Colab. nal. |

|

Education |

||||||||||

Datos estudio |

1.275 |

19.945 |

15,6 |

28,3 |

10,1 |

87,8 |

13,3 |

1,55 |

16,2 |

27,9 |

España |

37.781 |

443.045 |

11,7 |

24,4 |

9,1 |

82,7 |

5,9 |

1,05 |

22,8 |

21,3 |

Developmental and Educational Psychology |

||||||||||

Datos estudio |

635 |

22.254 |

35 |

25,5 |

14,2 |

93,7 |

18,7 |

1,33 |

18,1 |

40,3 |

España |

9.380 |

179.389 |

19,1 |

23,5 |

7,9 |

90,4 |

10,1 |

1 |

31,7 |

25,2 |

Psychiatry and Mental health |

||||||||||

Datos estudio |

391 |

18.989 |

48,6 |

53 |

28,8 |

93,4 |

23,5 |

1,39 |

19,4 |

47,1 |

España |

21.127 |

615.809 |

29,1 |

54,9 |

25,5 |

89,5 |

16,8 |

1,27 |

42,4 |

33,3 |

Pediatrics, Perinatology and Child Health |

||||||||||

Datos estudio |

328 |

12.472 |

38 |

57,4 |

34 |

93 |

20,4 |

1,46 |

14 |

49,1 |

España |

21.397 |

249.881 |

11,7 |

24,8 |

9,6 |

70,2 |

5,4 |

0,78 |

19,2 |

35,8 |

Public Health, Environmental and Occupational Health |

||||||||||

Datos estudio |

309 |

9.011 |

29,2 |

50,5 |

17,1 |

92,6 |

17,2 |

1,21 |

25,2 |

45,6 |

España |

29.303 |

613.852 |

20,9 |

35,2 |

17 |

87,5 |

12,6 |

1,09 |

40,1 |

32,6 |

Fuente: elaboración propia.

5. Discusión de los resultados y conclusiones

El objetivo de este estudio era caracterizar de forma básica mediante distintos indicadores bibliométricos la producción científica sobre la formación en competencias parentales, mediáticas y digitales en las familias a nivel internacional y focalizando la atención en España. El resultado ha sido la configuración de un mapa visual del estado de la cuestión.

En este sentido, los resultados que se han obtenido muestran el incremento exponencial del interés científico sobre la formación que ha de ofrecérsele a las familias en diferentes competencias (mediática, digital y parental). Los datos evidencian una tendencia creciente en el número de documentos que se publican sobre esta temática. La regulación normativa en Europa por parte del Consejo de Europa (2006) o la Comisión Europea (2014, 2016) sobre la parentalidad positiva y la formación en competencia digital de la ciudadanía, así como las propuestas de la UNESCO en favor de la alfabetización mediática e informacional, pueden ser causas de este crecimiento.

De este modo, el hecho de que países como España, Alemania, Italia, Países Bajos y Portugal se sitúen entre los diez primeros en producción científica en la temática avalaría esta suposición, máxime cuando en Europa se cuenta con un marco de referencia para el desarrollo de la competencia digital de la ciudadanía (DIGCOMP).

Respecto a las tipologías documentales, se aprecia cómo existe una mayor producción de artículos de revistas, situación totalmente lógica debido a los sistemas de difusión de la ciencia. No obstante, se observa un nivel importante de otros tipos de documentos como artículos de conferencias, revisiones, libros o capítulos de libros que muestran el carácter interdisciplinar de la temática analizada. Este aspecto también ha quedado patente al analizar las principales áreas temáticas en las que se inscriben estas publicaciones (ciencias sociales, psicología, medicina, ciencias de la computación, ingeniería, artes y humanidades, enfermería, gestión y negocio, entre otras). Al igual que sucede con el análisis de redes, que ha mostrado esta interdisciplinariedad de la temática mediante el estudio de las categorías.

El sistema actual de ciencia muestra cómo las colaboraciones entre investigadores es un hecho y hasta cierto punto exige que estas sean imprescindibles, pues, por un lado, se ha comprobado que la colaboración científica favorece la visibilidad de las publicaciones en términos de citación (Guerrero-Bote et al., 2013) y, por otro, por la necesaria interdisciplinariedad de la ciencia, sobre todo en un tema de suma importancia como es la formación de los padres y madres, ya que la familia conforma la estructura básica de la sociedad.

Con independencia de consideraciones teóricas y de los estudios que la literatura aporta para medir la interdisciplinariedad de la ciencia (Ávila-Robinson et al., 2021), se ha evidenciado en esta investigación que existe una aproximación al tema de análisis desde prácticamente todas las áreas temáticas establecidas por Scopus.

Por tanto, podemos decir que se ha logrado mapear y visualizar, mediante distintos indicadores bibliométricos, la producción científica sobre la formación de las familias en competencia digital, mediática y parental.

No obstante, una limitación que detectamos en esta investigación gira en torno a la necesidad de analizar en profundidad cada uno de los documentos seleccionados para comprobar si responden a programas formativos institucionales destinados a las familias con la finalidad de desarrollar alguna de las tres competencias establecidas (digital, mediática y parental) o se trata de iniciativas o propuestas por parte de los investigadores que elaboran los documentos. Del mismo modo, podría plantearse una evaluación pormenorizada de las debilidades y fortalezas de estos programas formativos para identificar aquellos con mayores garantías de éxito en su aplicación. Igualmente, convendría identificar la temática de estos programas formativos (alimentación, detección de noticias falsas, ecología o prevención de la violencia, entre otros posibles).

Si bien está claro el abordaje interdisciplinar del objeto estudiado, el análisis métrico del conjunto de datos respecto a España en las principales categorías muestra que esta investigación goza de muy buena calidad. Tanto es así que prácticamente todos los indicadores bibliométricos mostrados que caracterizan la producción están por encima de los datos aportados para España en cada una de las principales categorías. Con esta información, y sobre todo la relacionada con citación, podemos observar la visibilidad de estos trabajos y la repercusión en terceras investigaciones. En este sentido, los enfoques desde la educación, la psicología del desarrollo, la psiquiatría, pediatría y salud infantil y la salud pública cuentan con una transcendencia a nivel de investigación superior a la media mundial, contando con valores de impacto normalizado (FWCI) superiores, en todos los casos, a la media del mundo y de España. De la misma forma, los porcentajes de trabajos situados dentro del 10% más citado del mundo evidencian esta característica principal de la ciencia de excelencia.

Por otro lado, planteamos como continuidad de esta investigación contrastar los resultados con los nuevos escenarios métricos originados a partir de la interacción de la comunicación científica con las redes sociales, que están permitiendo el estudio del comportamiento de la ciencia de la academia frente a la sociedad en general. Así, las altmétricas, como nuevas métricas, aunque en contextos aún poco sólidos y con bastantes diferencias en cuanto a fuentes de datos se refiere (Ortega, 2018), se están consolidando como indicadores del impacto social de la ciencia, aspecto que podría ser abordado en una futura investigación.

En definitiva, las familias han de afrontar competentemente su relación con una sociedad dominada por las pantallas en la que los menores constituyen un colectivo vulnerable si sus progenitores no se encuentran lo suficientemente formados y la ciencia puede ayudar a identificar la mejor formación posible y desde qué ámbito o ámbitos de conocimiento enfocarla.

6. Financiación

Fundación Centro de Estudios Andaluces. PRY-033. Diagnóstico de competencias digitales, mediáticas y parentales de las familias andaluzas. Propuesta formativa 4.0. 2023/2025.

7. Referencias bibliográficas

Amoedo, A. (2023). El móvil es el dispositivo más utilizado para consultar noticias digitales (67%), muy por delante del ordenador (33%) y del televisor inteligente (30%). Digital News Report España 2023. https://acortar.link/qvQwgU

Arencibia-Jorge, R., Vega-Almeida, R. L., Jiménez-Andrade, J. L. y Carrillo-Calvet, H. (2022). Evolutionary stages and multidisciplinary nature of artificial intelligence research. Scientometrics, 127, 5139-5158. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04477-5

Austin, E. W., Austin, B., Kaiser, C. K., Edwards, Z., Parker, L. y Power, T. G. (2020). A Media Literacy-Based Nutrition Program Fosters Parent-Child Food Marketing Discussions, Improves Home Food Environment, and Youth Consumption of Fruits and Vegetables. Childhood Obesity, 16(S1), S-33. https://doi.org/10.1089/chi.2019.0240

Ávila-Robinson, A., Mejia, C. y Sengoku, S. (2021). Are bibliometric measures consistent with scientists’ perceptions? The case of interdisciplinarity in research. Scientometrics, 126(9), 7477-7502. https://doi.org/10.1007/S11192-021-04048-0

Barudy, J. y Dantagnan, M. (2010). Los desafíos invisibles de ser madre o padre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Barcelona: Gedisa.

Benítez-Pérez, M. E. (2017). La familia: desde lo tradicional a lo discutible. Revista Novedades en Población, 13(26), 58-68. https://revistas.uh.cu/novpob/article/view/742

Cabrera, J. F. (2020). Producción científica sobre integración de TIC a la Educación Física. Estudio bibliométrico en el periodo 1995-2017. Retos, 37, 748-754. https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.67348

Carneiro-Barrera, A., Ruiz-Herrera, N. y Díaz-Román, A. (2019). Tesis doctorales en Psicología tras la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Revista de Investigación en Educación, 17(1), 32-43. https://bit.ly/2ZuI45t

Chen, C., Chen, S., Wen, P. y Snow, C. E. (2020). Are screen devices soothing children or soothing parents? Investigating the relationships among children’s exposure to different types of screen media, parental efficacy and home literacy practices. Computers in Human Behavior, 112, 106462. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106462

Comisión Europea (2014). Comprender las políticas de la Unión Europea: Agenda Digital para Europa. http://europa.eu/pol/index_es.htm

Comisión Europea (2016). DigCompOrg. Digitally Competent Educational Organisations. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg

Consejo de Europa (2006). Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva. https://acortar.link/A8xr0d

Consejo de Europa (2018). Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (2018/C 189/01). https://n9.cl/s9xp4

Cucarella, L. y Fuster, P. (2022). Alfabetización mediática. Madrid: Fundación Luca de Tena.

Cuevas, N., Gabarda, V., Cívico, A. y Domínguez, R. (2020). La competencia digital: ¿una responsabilidad compartida? En E. Colomo, E. Sánchez, J. Ruiz y J. Sánchez (Coords.), La tecnología como eje del cambio metodológico (pp. 1002-1005). Málaga: Universidad de Málaga Editorial.

Ding, Y., Rousseau, R. y Wolfram, D. (2014). Measuring scholarly impact. Springer eBooks. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10377-8

Fernández-Prados, J. S., Lozano-Díaz, A. y Ainz-Galende, A. (2021). Measuring Digital Citizenship: A Comparative Analysis. Informatics, 8(1), 18. https://doi.org/10.3390/informatics8010018

Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks (EUR 25351 EN). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2791/82116

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. European Comission. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC83167

Ferrari, A., Neza, B. y Punie, Y. (2014). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. eLearning Papers, 38, 3-17. www.openeducationeuropa.eu/en/elearning_papers

Ferrés, J. y Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada de dimensiones e indicadores. Comunicar, XIX (38), 75-82. https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-08

Gómez, E. y Muñoz, M. (2014). Escala de Parentalidad Positiva E2P. MANUAL. Fundación ideas para la Infancia. https://acortar.link/2SFlL0

Gómez-Navarro, D. A., Alvarado-López, R. A., Martínez-Domínguez, M. y Díaz de León-Castañeda, C. (2020). La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio en México. Entreciencias: diálogos en la sociedad del conocimiento, 6(16), 47-62. https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2018.16.62611

Guerrero-Bote, V. P., Olmeda-Gómez, C. y De Moya-Anegón, F. (2012). Quantifying the benefits of international scientific collaboration. Journal of The American Society For Information Science And Technology, 64(2), 392-404. https://doi.org/10.1002/asi.22754

Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J. y Sircar, N. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(27), 15536-15545. https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117

Gutiérrez-Salcedo, M., Martínez, M. A., Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E. y Cobo, M. J. (2018). Some bibliometric procedures for analyzing and evaluating research fields. Appl Intell, 48, 1275-1287. https://doi.org/10.1007/s10489-017-1105-y

IAB España (2024). Estudio de redes sociales 2024. https://n9.cl/2v3ym3

Kotrla-Topić, M., Šakić-Velić, M. y Merkaš, M. (2020). Tablet and Smartphone or a Book: The Struggle between Digital Media and Literacy Environment in Homes of Croatian Preschool Children and Its Effect on Letter Recognition. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 23(6), 412-417. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0482

Marín-Aranguren, E. M. y Trejos-Mateu, F. D. (2019). Sociedad civil en red y gobernanza de la Agenda 2030. Forum, 15, 91-117. https://doi.org/10.15446/frdcp.n15.74544

Martínez-Vasallo, H. M. (2015). La familia: una visión interdisciplinaria. Revista médica electrónica, 37(5), 523-534. https://acortar.link/4da7f6

McDougall, J., Readman, M. y Wilkinson, P. (2018). The Uses of (Digital) Literacy. Learning, Media and Technology, 43(3), 263-279. https://www.learntechlib.org/p/191285/.

Mingers, J. y Leydesdorff, L. (2015). A review of theory and practice in scientometrics. European Journal of Operational Research, 246(1), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.002

Ortega, J. L. (2018). Reliability and accuracy of altmetric providers: a comparison among Altmetric.com, PlumX and Crossref Event Data. Scientometrics, 116, 2123-2138. https://doi.org/10.1007/s11192-018-2838-z

Paredes-Labra, J., Freitas, A. y Díaz-Lara, G. (2021). La vida diaria y la competencia digital de los niños de Madrid en educación primaria. Análisis de un caso. Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible, 17(1), 37-51. https://doi.org/10.35197/rx.17.01.2021.02.jp

PRISMA (Ed.) (2020). Declaración PRISMA. https://bit.ly/33JwE3x

Ramírez-García, A. y Aguaded-Gómez, I. (2020). «E-parenting +» a través de una Escuela de Familias: Formación parental como transferencia desde la investigación. Icono 14, 18(2), 353-378. https://doi.org/10.7195/ri14.v18i2.1458

Rubio, F. J. (2022). Educación parental: programas, necesidades formativas y propuesta de un modelo de intervención (tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia). Repositorio institucional UNED.

Ruiz-Marín y Hernández-Prados, M. A. (2016). La formación de familias. Un análisis bibliométrico. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 8, 9-25. https://doi.org/10.17151/rlef.2016.8.2.

Scull, T., Malik, C. y Keefe, E. (2020). Determining the feasibility of an online, media mediation program for parents to improve parent-child sexual health communication. Journal of Media Literacy Education, 12(1), 13-25. https://doi.org/10.23860/JMLE-2020-12-1-2

Snowball Metrics (Ed.) (n.d.). Standardized research metrics – by the sector for the sector. https://bit.ly/3J6cLmS

Song, W. (2021). An Exploratory Study on Factors Influencing Digital Media Literacy - Focusing on the SNS use behavior and the parenting attitude of parents. The Korean Journal of Literacy Research, 12(2), 265-293. https://doi.org/10.37736/KJLR.2021.04.12.2.09

UNESCO (s. f.). Alfabetización Mediática e Informacional. UNESCO. https://www.unesco.org/es/media-information-literacy

Van Deursen, A. (2010). Internet Skills. Vital assets in an information society. Netherlands: University of Twente.

Van Raan, A. F. J. (2005). Measurement of Central Aspects of Scientific Research: Performance, Interdisciplinarity, Structure. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 3(1), 1-19. https://doi.org/10.1207/s15366359mea0301_1

Visser, M. S., Van Eck, N. J. y Waltman, L. (2021). Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic. Quantitative Science Studies, 2(1), 20-41. https://doi.org/10.1162/qss_a_00112

Waltman, L. (2016). A review of the literature on citation impact indicators. Journal of Informetrics, 10(2), 365-391. https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007

Walton, G. (2016). «Digital Literacy» (DL): Establishing the Boundaries and Identifying the Partners. New Review of Academic Librarianship, 22, 1-4. https://doi.org/10.1080/13614533.2015.1137466

Wang, X. y Xing, W. (2018). Exploring the Influence of Parental Involvement and Socioeconomic Status on Teen Digital Citizenship: A Path Modeling Approach. Journal of Educational Technology & Society, 21(1), 186-199. https://www.jstor.org/stable/26273879

Anexo 1

Figura 7a

Mapa general de coocurrencia de categorías. Detalle 1

Fuente: elaboración propia.

Figura 7b

Mapa general de coocurrencia de categorías. Detalle 2

Fuente: elaboración propia.

Figura 7c

Mapa general de coocurrencia de categorías. Detalle 3

Fuente: elaboración propia.

Antonio González-Molina

Licenciado en Documentación (Universidad Granada), máster en Tecnologías de la Información y Gestión Documental y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la Universidad de Granada. Fundador de varias sociedades empresariales relacionadas con la información científica y tecnologías de la información. Miembro del grupo de investigación HUM٤٦٦. Asesor del grupo Scimago Research Group. En la actualidad es responsable de la Unidad de Información de Evaluación Científica de la Universidad de Córdoba. Líneas de investigación: métricas clásicas y altmétricas para análisis y evaluación científica, cienciometría en asesoría de políticas científicas, rankings internacionales de instituciones de investigación, bases de datos de información científica y herramientas de visualización, open science.

Rocío Gómez-Moreno

Profesora en el Área de Teoría e Historia de la Educación (Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Universidad de Córdoba). Doctora en Educación por la Universidad de Córdoba y máster en Educación Inclusiva. Actualmente desarrolla su trabajo en el campo de la investigación educativa y la docencia en los grados de Educación infantil y Educación social. Sus principales líneas de investigación incluyen la relación de las familias, los dispositivos electrónicos y los menores, la parentalidad positiva y la educación mediática. Además, ha participado en diferentes congresos científicos y ha contribuido a la autoría de diferentes capítulos de libros.

Lucía Ballesteros-Aguayo

Doctora sobresaliente cum laude y mención internacional. Licenciada en Periodismo y en Publicidad y RRPP y máster en Formación del Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Líneas de investigación: communication, disinformation, propaganda y media studies. Autora de libros y capítulos de libros en las líneas temáticas: plataformas digitales, desinformación y educomunicación. Editora científica y organizadora principal de seminarios internacionales y cursos de expertos. Los resultados de su investigación han tenido eco en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales.

Antonia Ramírez-García

Profesora titular del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Universidad de Córdoba). Doctora en Educación. Actualmente es directora de Formación e Innovación Docente (Universidad de Córdoba). Miembro del Grupo de Investigación SEJ-589. Secretaria de la Red Internacional ALFAMED. Sus principales líneas de investigación son la competencia y educación mediática, la orientación educativa y la parentalidad positiva. Profesora invitada en universidades europeas (University of Lancaster, Uniwerytet Jana Kochanowskiego, Wszechnica Swietokrzyska, Mykolas Romeris University) y americanas (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile y Universidad de Concepción, Chile).

M.ª Pilar Gutiérrez-Arenas

Licenciada en Psicopedagogía y doctora en Educación. Profesora contratada doctora del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba. Acreditada a titular de universidad. Actualmente es directora de UCO digital de la Universidad de Córdoba. Coordinadora del Colectivo Andaluz de Educación y Comunicación de Córdoba. Miembro de la Red Interuniversitaria ALFAMED. Miembro del Grupo de Investigación SEJ-589. Cuenta con dos sexenios de investigación. Sus líneas de investigación están relacionadas con las tecnologías aplicadas a la educación, redes sociales y educación y liderazgo tecnológico en los centros educativos.