Artículos/Articles

https://doi.org/10.54790/rccs.102

Televisión y polarización política en España y Andalucía. El caso de las elecciones generales del 23-J

Television and Political Polarisation in Spain and Andalusia. The case of the 2023 Spanish General Elections

Paloma Egea-Cariñanos

Universidad de Granada, España

Daniel Bianchi

Universidad de La Laguna, España

Mario Delgado-Lillo

Universidad de Granada, España

Recibido/Received: 16/5/2024 ![]()

Aceptado/Accepted: 17/9/2024

Resumen

La polarización política es, en los últimos tiempos, uno de los grandes hot topics de la ciencia política. Sin embargo, aún son escasos los estudios que la abordan desde la televisión y con perspectiva regional. Por este motivo, se plantea como objetivo comparar la polarización política por cadena de televisión y por partido político, incorporando la perspectiva andaluza. Se capturaron los informativos de cinco cadenas durante la campaña de las elecciones del 23-J en España. Operacionalizamos la polarización como distancia afectiva, calculada mediante sentiment analysis, y estimamos modelos ANOVA para comparar las medias de polarización por cadenas y partidos. Los resultados muestran una cobertura mediática de Vox y Sumar más polarizada que la de PP y PSOE, aunque con variaciones por cadenas. También encontramos que la cobertura mediática de la cadena regional andaluza presenta sentimientos más positivos que las cadenas nacionales.

palabras clave: polarización; elecciones generales; campañas electorales; partidos políticos; medios de comunicación; Andalucía.

cómo citar: Egea-Cariñanos, P., Bianchi, D. y Delgado-Lillo, M. (2025). Televisión y polarización política en España y Andalucía. El caso de las elecciones generales del 23-J. Revista Centra de Ciencias Sociales, 4(1), 107-137. https://doi.org/10.54790/rccs.102

English version can be read on https://doi.org/10.54790/rccs.102

Abstract

Political polarisation is, in recent times, one of the great hot topics in political science. However, there are still few studies that address it on television and from a regional perspective. For this reason, the aim of this paper is to compare political polarisation by television channel and political party in Spain, incorporating an Andalusian perspective. We captured the news broadcasts of five channels during the 23-J election campaign in Spain. We operationalised polarisation as affective distance, calculated using sentiment analysis, and estimated ANOVA models to compare the means of polarisation by channel and party. The results show that media coverage of Vox and Sumar is more polarised than that of PP and PSOE, although with variations by channel. We also found that the media coverage of the Andalusian regional channel shows more positive sentiments than the national channels.

keywords: polarization; general elections; electoral campaigns; political parties; media; Andalusia.

1. Introducción

El concepto de polarización política sufre de una gran connotación negativa, pues contribuye a la centralización del poder (Lee, 2015), el estancamiento legislativo (Jones, 2001) y altos niveles de hostilidad. Tanto en España como en Andalucía, los elevados niveles de polarización detectados han sido atribuidos a factores como la irrupción de formaciones y discursos populistas, la transformación sustancial del sistema de partidos (con mayores niveles de fragmentación y distanciamiento ideológico), las tensiones territoriales o la reciente crisis del COVID-19 (Barreda, 2021; Torcal y Comelles, 2020). A su vez, estudios previos muestran que ciertas cuestiones, como la inmigración o la tributación, son más sensibles a la polarización (Miller, 2021).

Los medios de comunicación son espacios de confrontación política y aportan marcos para interpretar la democracia y sus efectos (Cazorla et al., 2022). Los medios actúan como amplificadores y emisores de emociones que la población procesa y tiene en cuenta a la hora de decidir su comportamiento electoral, revistiendo a los programas de noticias o los periodistas de la suficiente autoridad social como para reproducir ideologías y posturas sociales específicas (Ericson et al., 1987). En concreto, mediante un juego intencionado con el priming y el framing, los medios alientan al público a aceptar como natural y evidente ciertas formas de categorizar la realidad (Hall et al., 1978) y representan un marco crucial para la formación de emociones colectivas (Rivera et al., 2021). Por este papel en la generación de opinión pública, los medios de comunicación son percibidos como los principales agentes polarizadores (Masip et al., 2020).

Sabemos que la polarización se relaciona con características particulares de cada empresa de medios (Waisbord, 2020). Estudios recientes responsabilizan a algunos medios conservadores de la viral cobertura de las actividades de la ultraderecha en varios países, aumentando de este modo la extremización del televidente, ya sea a favor o en contra. La cadena de noticias Fox en Estados Unidos (Peck, 2019) y medios similares en Europa del Este, tanto públicos como controlados por sus líderes populistas (Szabó et al., 2019), son ejemplos de la relación entre medios, partidos y polarización política.

Esta cobertura mediática ideológicamente parcial alcanza su máximo esplendor al convocarse elecciones. Por este motivo, el período de campaña electoral es el más idóneo para el estudio y medición de la polarización política (Hernández et al., 2021). Incluso aunque parezcan desdibujarse los límites de su duración temporal (Blumenthal, 1980), no debemos desconsiderar la relevancia crucial de las campañas electorales «reales» en los procesos de elección de representantes. Es en la campaña electoral cuando mayores esfuerzos y recursos se invierten en la activación del electorado (ACE, 2024), mayor contenido político inunda los medios de comunicación y mejor se puede valorar la proximidad o lejanía discursiva de partidos y candidatos (Caramelo-Pérez, 2020).

De este modo, nos preguntamos por los niveles de polarización en la televisión durante la campaña electoral en España y Andalucía, atendiendo a la comparativa por cadenas en su tratamiento de los partidos políticos. Esto implica preguntarse qué partidos sufren de una cobertura televisiva más polarizada durante la campaña electoral y si existen diferencias por cadenas. Como hipótesis, planteamos que Vox y Sumar, en los extremos del espectro ideológico, presentan mayor polarización en su cobertura que los partidos tradicionales (H1). A su vez, esperamos encontrar diferencias en los niveles de polarización en la cobertura de cada partido por cadena de televisión (H2).

Si bien son relativamente numerosos los estudios sobre la relación entre la polarización política y el sistema de medios, aún son escasos los que abordan esta cuestión en contextos regionales. Por eso, esta investigación pretende ofrecer una visión comparativa de la polarización en España y Andalucía, centrándonos en la campaña electoral de las pasadas elecciones generales del 23-J de 2023 (7 a 21 de julio). Esta investigación responde al objetivo general de medir la polarización política que generan las principales cadenas de televisión españolas y andaluza en su cobertura de las actividades de los partidos políticos durante la última campaña electoral.

Esta intención se descompone en los objetivos específicos de:

- Identificar si existen diferencias por cadenas en sus niveles de polarización.

- Reconocer qué partidos presentan una cobertura mediática más polarizada.

- Comparar los niveles de polarización por partido en cada una de las cadenas.

2. Polarización política en la cobertura mediática de las campañas

2.1. La polarización política

La polarización política hace referencia a la formación de posiciones políticas extremas que derivan en una hostilidad creciente entre distintas facciones (Layman et al., 2006) y una falta de consensos (Mutz, 2006). Las diversas opciones que representan los intereses de los gobernados se alejan de tal forma que sus creencias u opiniones resultan irreconciliables y la tarea legislativa se torna insostenible, con un tablero político verdaderamente fragmentado. Pero esta fragmentación no se restringe a las instituciones parlamentarias, incapaces de encontrar puntos de consenso, también hace referencia a la opinión pública sobre temas político-sociales, en los que los ciudadanos se agrupan en posiciones frontalmente opuestas del espectro ideológico (Phillips, 2022). Con ello, la polarización lleva al fortalecimiento de los polos del espectro político y la desarticulación del centro ideológico (Corrales, 2005).

Binder (2015) observa en la polarización política un verdadero obstáculo en el desarrollo común de la sociedad democrática, pues la falta de cooperación y el consenso entre el gobierno y la oposición, y en la sociedad en general, hace que la toma de decisiones se vuelva difícil y menos representativa. La III Encuesta Nacional de Polarización Afectiva realizada por el CEMOP (2023) muestra que aquellos entrevistados con altos niveles de polarización emocional tienden a favorecer más la reversión de ciertas normas democráticas en comparación con aquellos menos polarizados. En la mayoría de los casos, los encuestados consideran que es preferible contar con líderes fuertes que tomen decisiones firmes, incluso si esto implica alterar los procesos democráticos usuales (Melero et al., 2023). Sin embargo, según Wagner (2021), ciertos niveles de polarización también revierten en un aumento de cotas de participación política y electoral y mayor culturización política.

El origen de esta polarización es objeto de controversia. Algunos autores apuntan a factores estructurales, como el sistema electoral, las ideologías populistas de derecha radical1 y las dinámicas partidistas (Lipset y Rokkan, 1967), mientras que otros ponen el foco en factores vinculados al ejercicio de los medios de comunicación (Sunstein, 2009).

2.2. La polarización mediática

La polarización mediática puede interpretarse como la cobertura informativa ideológicamente parcial y divergente de los medios (Fletcher y Jenkins, 2019). Autores como Prior (2013) afirman que los medios de comunicación no tienen efectos polarizantes en los consumidores, pues ellos desde su libertad de información eligen los medios que desean consumir. En la dirección opuesta, se sostiene que medios como la televisión han aumentado la polarización, pues, al posibilitar que los individuos seleccionen canales que se ajusten a su ideología preexistente, el medio actúa como una cámara de resonancia (Bishop, 2008; Sunstein, 2009).

Hallin y Mancini (2004) definen el sistema mediático español como pluralista polarizado, en la medida en que la red de intereses de medios y partidos en España se entremezcla con frecuencia. Según los autores, esta confusión de intereses se debe a que la profesión periodística se encuentra escasamente profesionalizada y a que el Estado interviene en alto grado en la configuración del sistema mediático a través de licencias y la imposición de directrices editoriales. González (2008) considera que los partidos en España se encuentran altamente vinculados a la prensa, incurriendo en un fenómeno de paralelismo entre medios y política (Hallin y Mancini, 2004).

Además, la conceptualización clásica de Manin (1998) sitúa a España en un punto intermedio entre los modelos de democracia de partidos y democracia de audiencias, debido a la estrecha vinculación entre el ejercicio periodístico y los enfrentados intereses partidistas de los medios de comunicación. Pareciera que el no partidismo no es un objetivo para los medios, sino todo lo contrario (Castromil y Chavero, 2012).

En perspectiva, el Pew Research Center (2018) describe la transición española desde un clima político relativamente estable y poco polarizado hasta un escenario antagonista de polarización constante, debido en gran medida al incremento del uso de las redes sociales y evolución hacia el lenguaje belicista de los canales de comunicación más tradicionales (Berrocal-Gonzalo et al., 2023). Ambas situaciones provocan que, según las mediciones del CEMOP (Crespo, 2023), la polarización afectiva en España haya aumentado de los 3,98 puntos (sobre 10) alcanzados en 2021 hasta los 4,56 en 2023.

Este incremento en la polarización política de la sociedad española, resultado de la mediatización de los canales informativos (Orriols, 2021), también se ve favorecido por la sobreexposición, directa o indirecta, del ciudadano a determinado contenido político y canales de televisión y por la manera en que estos se aproximan a sus audiencias.

Un elemento esencial en el estudio de la polarización política auspiciada por los medios de comunicación es la segmentación de audiencias (Napoli, 2021). Se entiende por dicha fragmentación el proceso de dividir una audiencia en grupos más pequeños que poseen características similares, como creencias políticas o edad, entre otras (Napoli, 2021). A raíz del desarrollo de nuevos canales comunicativos y de la personalización del contenido, han surgido nuevas herramientas para la captación de espectadores. Las «burbujas filtro», encargadas de mostrar al usuario contenido acorde con sus creencias a fin de crear un clima de seguridad (Pariser, 2011), conducen a las «cámaras de eco», donde las opiniones similares se refuerzan y las perspectivas divergentes son excluidas (Flaxman et al., 2016), reforzando así los valores preexistentes sin dejar espacio para la reflexión y contraposición de ideas. Ahora bien, este proceso no es ajeno a la actuación individual. Los ciudadanos conocen la tendencia de cada canal de información y la posición del mismo ante los asuntos de interés (Rodríguez y Castromil, 2010), por lo que resulta muy difícil clasificar qué ocurre primero: una agenda setting y un framing/priming tendencioso o la predisposición ciudadana a la recepción de inputs autorreforzadores de su propia posición. Se construye de este modo una suerte de paradoja, pues los ciudadanos consideran al sistema mediático como parcial y sesgado, pero a la vez son reacios a exponerse a canales de información con líneas editoriales separadas de su propio esquema de valores, operando de este modo la exposición selectiva.

En el contexto andaluz, el Barómetro audiovisual de Andalucía (CAA, 2022) recoge la evaluación de la población del territorio sobre el grado (0 = nada y 10 = mucho) de imparcialidad informativa y pluralismo político de los medios de comunicación. Sus resultados no son muy alentadores: ninguno de los medios de comunicación (televisión, radio e Internet) recibe la aprobación de la población andaluza, alcanzando Internet el mejor resultado (4,9), seguido de la radio (4,2) y cerrando la clasificación la televisión, con un 3,9 de media. El 52% de la población andaluza opina que la televisión no es imparcial. En general, la mayoría de los encuestados consideran que los medios audiovisuales analizados (televisión, radio e Internet) carecen de imparcialidad.

A pesar de esta desconfianza y del progresivo aumento de quienes se informan a través de las redes sociales, la televisión aún es la opción predominante entre los españoles para informarse de las noticias de índole política, siendo seleccionada por un 76% de los españoles, frente al 35% que selecciona plataformas online, según la encuesta de Medios y Noticias del Eurobarómetro (2022). Esta telecracia (Sartori, 1999) alude a que la televisión condiciona el proceso electoral, ya sea en el encumbramiento o la marginación a los candidatos, en su selección discursiva para informar sobre la campaña o en el posicionamiento de cada pieza informativa dentro del noticiero. Además, es en la televisión donde se reconoce mayor carga ideológica en la cobertura de las campañas (Horwitz, 2007; McChesney, 1999), un tratamiento más negativo a las noticias (Dunaway, 2013) y mayores esfuerzos en conectar con el televidente a través del refuerzo de las actitudes y las creencias preexistentes (Iyengar y Hahn, 2009; Iyengar et al., 2012).

2.3. Polarización, televisión y campañas electorales

Este binomio entre partidos y medios muestra su máxima expresión al convocarse elecciones. Es durante las campañas cuando se observan en mayor medida los esfuerzos mediáticos en la cobertura de actos y eventos partidistas. Algunas dinámicas habituales en el tratamiento mediático de las campañas son un aumento de la personalización, un crecimiento gradual del negativismo y una tendencia hacia una cobertura cada vez más interpretativa2 y centrada en un esquema de competencia similar a una carrera de caballos (horse-race) (Luengo, 2011; Reinemann y Wilke, 2007). Todo lo anterior lleva a ofrecer una perspectiva político-ideológica en detrimento de otras (Entman, 1993).

Una de las principales dificultades en la conceptualización de las campañas es su duración temporal. Desde su popularización por Blumenthal (1980), parece globalmente aceptada la idea de la campaña permanente: aquella sujeta a la extenuante lógica de la mayoría diaria y en la que la obsesión comunicativa sobre los logros (o vicios) partidistas excede en mucho la campaña electoral.

Otro aspecto relevante a analizar relativo a la campaña electoral es la teoría de los efectos mínimos de las campañas, mediante la cual el elector refuerza sus preferencias y sus desavenencias preexistentes con los distintos partidos. También la teoría de la identidad social de la polarización entre grupos internos y externos, que sugiere que, en contextos mediáticos de cobertura negativa, la extremización de las posturas se encuentra aún más acentuada (Hansen y Kosiara-Persen, 2017). La polarización política, en este sentido, se refuerza al ofrecer una información parcial, acentuando la ideología en la narrativa informativa y afectando a la percepción y decisiones de los votantes en la elección de posiciones más extremistas (Gentzkow y Shapiro, 2010). La fragmentación de audiencias ligada al sensacionalismo y al sesgo mediático es un factor que incide en la calidad del debate público y la toma de decisiones democráticas (Mutz, 2006). En definitiva, parece más que directa la relación entre los medios de comunicación y la polarización política durante las campañas electorales.

3. Metodología

Los datos empleados para el análisis proceden de los noticieros de segunda edición de las cadenas de televisión con mayor audiencia a nivel nacional (TVE, Antena 3, T5 y La Sexta), junto con Canal Sur para disponer de datos a nivel de Andalucía, durante el periodo de la campaña electoral (7 a 21 de julio) de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en España. Los materiales recopilados fueron etiquetados y fragmentados por noticia, obteniendo la unidad de análisis individualizada.

El vídeo se transcribió a texto a través del software de código abierto Whisper, un modelo de aprendizaje automático para el reconocimiento y la transcripción de voz. Se filtraron todas las noticias de la campaña que mencionan a alguno de los cuatro principales partidos, según representación parlamentaria en las elecciones generales de 2023 (PSOE, PP, Vox y Sumar), o a sus líderes nacionales o regionales.

A continuación, realizamos un sentiment analysis, una técnica de análisis de textos enmarcada en el procesamiento del lenguaje natural (PLN)3. Se trata de una técnica automática basada en algoritmos, ya validada por estudios previos que la identifican como adecuada para el análisis de grandes cantidades de texto (Serrano-Contreras et al., 2020, 2021; Luengo et al., 2021). La herramienta utilizada es sentimentr (Rinker, 2022), que, frente a otros softwares de análisis de sentimiento, cuenta con la ventaja de considerar el contexto a la hora de estimar la polaridad por medio de los modificadores de valencia (valence shifters) (Rinker, 2022). Un ejemplo de su funcionamiento se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1

Ejemplo de funcionamiento del análisis de sentimiento con «sentimentr»

|

Sentimiento |

||||||

|

1 |

La |

economía |

va |

bien |

1,00 |

|

|

0 |

0 |

0 |

2 |

|||

|

2 |

La |

economía |

va |

mal |

-1,00 |

|

|

0 |

0 |

0 |

-2 |

|||

|

3 |

La |

economía |

no |

va |

bien |

-0,89 |

|

0 |

0 |

(-) |

0 |

2 |

||

|

4 |

La |

economía |

va |

muy |

bien |

1,61 |

|

0 |

0 |

0 |

> |

2 |

||

|

5 |

La |

economía |

va |

algo |

bien |

0,18 |

|

0 |

0 |

0 |

< |

2 |

||

|

(–) Negador: Invierte la polaridad. |

||||||

|

(>) Amplificdor: Aumenta el impacto de la PW. |

||||||

|

(<) Des-Amplificdor: Reduce el impacto de la PW. |

||||||

|

PW: Polarized Word. |

||||||

Fuente: elaboración propia a partir de Rinker (2022).

En todos los ejemplos de la tabla 1, «bien» y «mal» son las palabras que contienen la polaridad (polarized word). Pero en los ejemplos 3, 4 y 5, la polarized word va acompañada de modificadores de valencia (valence shifters): un negador (3), un amplificador (4) y un desamplificador (5). Vemos en la tabla 1 cómo la polaridad de la frase se ve modificada en función de la presencia de estos modificadores. Una explicación más detallada puede encontrarse en Rinker (2022).

Tras calcular el valor de sentimiento a nivel de frase, agregamos las frases dentro de cada noticia que mencionan a cada partido —o a alguno de sus líderes— y calculamos la media de sentimiento. Así, cada noticia puede tener distintos valores de sentimiento para cada partido, ya que la media se calcula agregando los fragmentos de noticia que mencionan a los distintos partidos. En total, contamos con 377 noticias únicas y 673 fragmentos de noticia que mencionan a alguno de los partidos (tabla 2).

Tabla 2

Resumen de las noticias capturadas por partido y medio y descriptivos de sentimiento

|

N Noticias* |

Noticias por día |

N Fragmentos de noticia** |

Sentimiento |

|||

|

Media |

DT |

Mediana |

||||

|

Total |

377 |

22,18 |

673 |

-0,08 |

0,28 |

-0,08 |

|

Cadena |

||||||

|

Antena 3 |

109 |

7,27 |

200 |

-0,08 |

0,26 |

-0,08 |

|

Canal Sur |

47 |

2,76 |

68 |

0,04 |

0,35 |

-0,04 |

|

La Sexta |

80 |

4,71 |

147 |

-0,08 |

0,27 |

-0,07 |

|

TVE |

79 |

4,65 |

141 |

-0,10 |

0,24 |

-0,09 |

|

Telecinco |

62 |

3,65 |

117 |

-0,15 |

0,29 |

-0,09 |

|

Partido |

||||||

|

PSOE |

260 |

15,29 |

260 |

0,05 |

0,47 |

0,09 |

|

PP |

268 |

15,76 |

268 |

0,01 |

0,40 |

0,03 |

|

Vox |

173 |

10,18 |

173 |

0,02 |

0,47 |

-0,02 |

|

Sumar |

86 |

5,06 |

86 |

0,12 |

0,77 |

0,14 |

|

* Noticias: Total de noticias que mencionan a alguno de los partidos. |

||||||

|

** Fragmentos de noticia: fragmentos de noticia que mencionan a cada partido. |

||||||

Fuente: elaboración propia.

Comprendemos la polarización mediática como distancia afectiva. Para su operacionalización, seguimos la metodología propuesta por Serrano-Contreras et al. (2020, 2021), entendiendo el grado de polarización de una noticia como el absoluto de la distancia entre el valor del sentimiento de esa noticia y la mediana del sentimiento de todas las noticias:

donde Pij es el nivel de polarización de la noticia i para el partido j, Sij es el valor de sentimiento de la noticia i para el partido j, y Me es la mediana del valor de sentimiento sobre el total de noticias. Sij toma valores entre -1 (Sentimiento más negativo) y +1 (Sentimiento más positivo) según el valor de sentimiento de cada noticia. Pij toma valores comprendidos entre 0 (ausencia de polarización) y +200 (polarización máxima).

Con esta medida, compararemos los niveles de polarización en la cobertura mediática de la campaña electoral por cadenas y partidos mediante modelos ANOVA de uno y dos factores. Los modelos ANOVA permiten contrastar la hipótesis nula de igualdad de medias de una variable dependiente métrica (polarización) entre los distintos grupos de una o varias variables explicativas o factores (partidos, cadenas). A través de pruebas post-hoc, realizaremos comparaciones por pares para identificar qué grupos difieren entre sí, valiéndonos del estadístico T2 de Tamhane para varianzas heterogéneas.

4. Resultados: la polarización en la cobertura mediática de los principales partidos

A continuación, presentamos los resultados del análisis de la polarización por partidos y cadenas de televisión durante la campaña de las elecciones generales de 2023. Los estadísticos descriptivos de la medida de polarización, así como de los valores de sentimiento sobre los que esta se calcula, pueden encontrarse en el Anexo 1.

4.1. La polarización por cadenas

El análisis de la polarización por cadenas no muestra diferencias significativas en los niveles de polarización afectiva. Solo Canal Sur obtiene unos niveles de polarización que parecen distanciarse de manera apreciable por encima del resto de cadenas (figura 1), aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas (tabla 3). Análisis posteriores muestran que esta aparente —aunque no significativa— mayor polarización de Canal Sur podría atribuirse a un 25% superior de noticias (cuartil superior de sentimiento) con un valor de sentimiento mucho más positivo a lo que encontramos en el resto de cadenas: las cadenas nacionales sitúan su percentil 75 de sentimiento en torno a 0,01, mientras que este valor en la distribución de sentimiento de Canal Sur asciende a 0,22 (Anexo 1-tabla 2). Telecinco, a pesar de tener un nivel de polarización cercano a la media, también cuenta con noticias muy polarizantes en su cobertura de los partidos durante la campaña, sobre todo a partir del percentil 90 (Anexo 1-tabla 1), que, a diferencia de Canal Sur, serían atribuibles a un 10% de noticias con sentimientos muy negativos (-0,59 en p10 de sentimiento, frente al -0,38 en torno al que oscila el resto de cadenas) (Anexo 1-tabla 2).

Figura 1

Medias de polarización por cadena

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3

Comparación de medias de los niveles de polarización de Canal Sur y las cadenas nacionales durante la campaña de las elecciones generales de 2023

|

Comparaciones múltiples (T2 de Tamhane) Variable dependiente: POLARIZACIÓN |

||||||

|

(I) Media |

(J) Media |

Diferencia de medias (I-J) |

Desv. Error |

Sig. |

Intervalo de confianza al 95% |

|

|

Límite inferior |

Límite superior |

|||||

|

Canal Sur |

Antena 3 |

13,841 |

6,277 |

0,263 |

-4,176 |

31,859 |

|

La Sexta |

13,039 |

6,569 |

0,400 |

-5,749 |

31,827 |

|

|

TVE |

15,827 |

6,392 |

0,141 |

-2,494 |

34,148 |

|

|

T5 |

12,431 |

7,067 |

0,570 |

-7,700 |

32,561 |

|

|

La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. |

||||||

Fuente: elaboración propia.

4.2. La polarización por partidos

Por partidos, encontramos diferencias considerables entre el bloque del bipartidismo (PP y PSOE) y las formaciones más recientes (Vox y Sumar). Vox y Sumar presentan una mayor polarización en su cobertura mediática durante el período de campaña (figura 2). La comparación de medias ANOVA muestra diferencias marginalmente significativas (p < 0,1) en los niveles de polarización de la cobertura de Vox respecto al PP (p = 0,07) y de Sumar con PP (p = 0,06), aunque los intervalos de confianza al 95%, con el límite superior muy próximo a 0, constituyen un indicio de la mayor polarización en la cobertura mediática de Sumar y Vox (tabla 4).

Sumar es el partido con la mayor polarización media (45,3) y también con la mayor variabilidad en los niveles de polarización en su cobertura mediática (SD = 44,6) (Anexo 2-tabla 1). Le sigue Vox, con una polarización también elevada (40,3) en su cobertura, aunque con variabilidad menor (SD = 38,2). Cuando atendemos a la distribución de las noticias que mencionan a cada partido por nivel de polarización, vemos, en el extremo superior de la distribución, que las noticias más polarizantes de Vox y Sumar son muy superiores que las que mencionan a PP o PSOE. Esto ocurre a partir de la mediana (situada en torno a 30 puntos para Sumar y Vox, frente a los 22 puntos del PSOE y los 17 puntos de PP), y especialmente a partir del percentil 75 (66 puntos-Sumar y 53 puntos-Vox, por 44 puntos-PSOE y 43 puntos-PP) (Anexo 2-tabla 1).

Las distribuciones de sentimiento nos sirven para identificar dónde se distancia más de la mediana el sentimiento expresado en la cobertura mediática de cada partido. Vemos que estos valores de polarización podrían atribuirse a la presencia de sentimientos más negativos en la cobertura de Vox y Sumar, con medias de sentimiento de -0,15 y -0,11, respectivamente, frente al -0,05 de PSOE y PP.

La posición del primer cuartil de sentimiento de la cobertura de Sumar y Vox (-0,29 para ambos) se distancia asimismo del primer cuartil de PSOE (-0,22) y PP (-0,17), y con mayor claridad en el primer decil (-0,50 de Sumar y Vox, por -0,31 de PSOE y PP). Este menor valor de sentimiento, en la cobertura de Vox, se mantiene a lo largo de toda la distribución (Anexo 2-tabla 2), apuntando a que sus niveles de polarización serían atribuibles a la presencia de sentimientos más negativos en su cobertura mediática.

Figura 2

Medias de polarización por partido

Fuente: elaboración propia.

También encontramos una mayor variabilidad en los niveles de sentimiento de la cobertura mediática de Vox y Sumar, sobre todo en el caso de Sumar (SD-Vox = 0,29; SD-Sumar = 0,34), partido que destaca en sus noticias con sentimientos más negativos (p10), pero también en el extremo opuesto de la distribución, en sus noticias con sentimientos más positivos (p90-Sumar = 0,32; p90-Total = 0,24) (Anexo 2-tabla 2). Por tanto, la tendencia de Vox y Sumar a presentar valores de sentimiento más negativos en su cobertura mediática que PP y PSOE solo se revierte parcialmente a partir del percentil 90, donde Sumar pasa a ser el partido con el mayor valor de sentimiento entre el 10% de noticias más positivas, seguido de PSOE, y a una distancia sensible de PP y Vox, que alcanzan valores menos favorables en el extremo superior de sus distribuciones de sentimiento.

Tabla 4

Comparación de medias de los niveles de polarización en la cobertura mediática por partidos durante la campaña de las elecciones generales de 2023

|

Comparaciones múltiples (T2 de Tamhane) Variable dependiente: POLARIZACIÓN |

||||||

|

(I) Partido |

(J) Partido |

Diferencia de medias (I-J) |

Desv. Error |

Sig. |

Intervalo de confianza al 95% |

|

|

Límite inferior |

Límite superior |

|||||

|

PP |

PSOE |

-3,966 |

3,300 |

0,792 |

-12,689 |

4,757 |

|

Sumar |

-14,773 |

5,647 |

0,060 |

-29,937 |

0,392 |

|

|

Vox |

-9,777 |

3,869 |

0,070 |

-20,030 |

0,476 |

|

|

PSOE |

PP |

3,966 |

3,300 |

0,792 |

-4,757 |

12,689 |

|

Sumar |

-10,807 |

5,789 |

0,330 |

-26,324 |

4,710 |

|

|

Vox |

-5,811 |

4,073 |

0,635 |

-16,597 |

4,974 |

|

|

Sumar |

PP |

14,773 |

5,647 |

0,060 |

-0,392 |

29,937 |

|

PSOE |

10,807 |

5,789 |

0,330 |

-4,710 |

26,324 |

|

|

Vox |

4,996 |

6,131 |

0,961 |

-11,387 |

21,379 |

|

|

Vox |

PP |

9,777 |

3,869 |

0,070 |

-0,476 |

20,030 |

|

PSOE |

5,811 |

4,073 |

0,635 |

-4,974 |

16,597 |

|

|

Sumar |

-4,996 |

6,131 |

0,961 |

-21,379 |

11,387 |

|

|

La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. |

||||||

Fuente: elaboración propia.

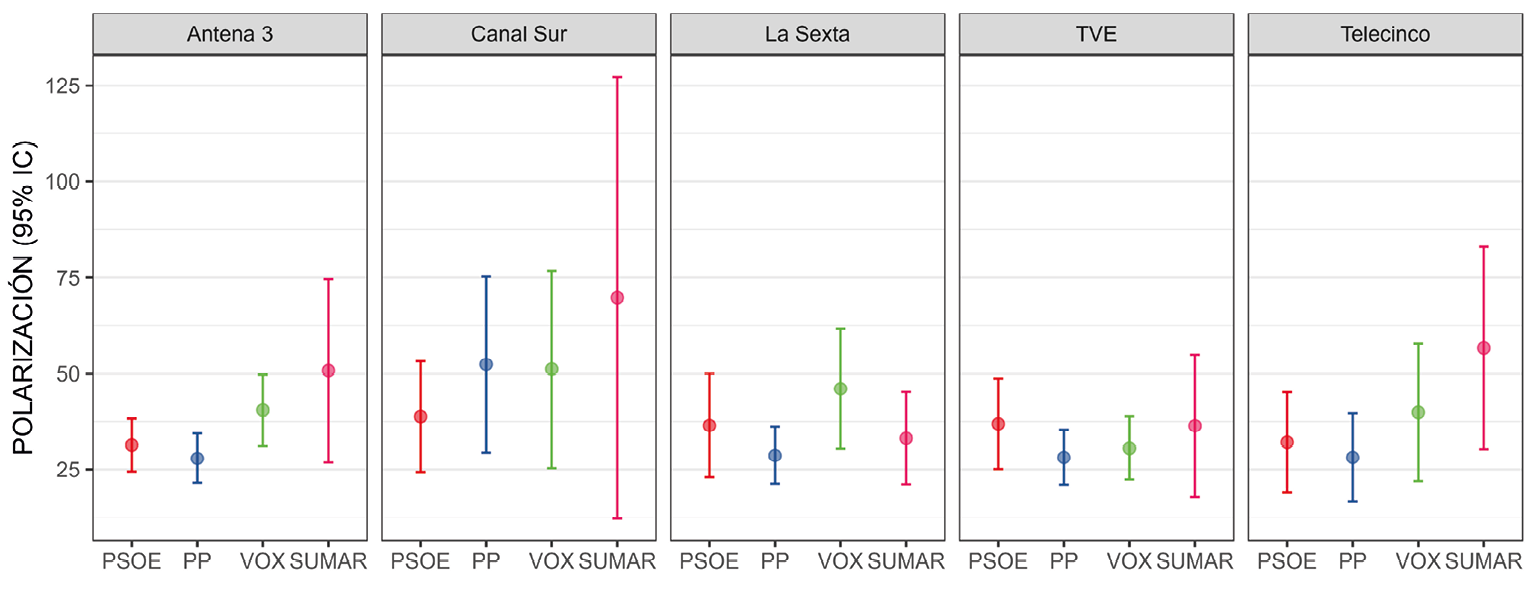

4.3. La polarización por cadenas y partidos

La comparativa de la cobertura de cada partido por cadenas muestra algunas diferencias en sus niveles de polarización, sobre todo entre los dos partidos con mayor polarización en su tratamiento mediático (figura 3). Vox es el partido que más polarización presenta en La Sexta, mientras que Sumar recibe una cobertura más polarizada en Antena 3 y Telecinco, donde Vox también experimenta más polarización en su cobertura que los partidos del bipartidismo, pero en menor medida que Sumar. Los niveles de polarización de la cobertura de Sumar y de Vox no parecen diferir de los de la cobertura de PSOE y PP en La Sexta y TVE.

Estimamos un modelo ANOVA de 2 vías para probar la existencia de estas diferencias. Cuando consideramos de manera simultánea las medias de polarización por cadenas y partidos, encontramos diferencias significativas (p < 0,05) tanto entre cadenas como entre partidos (tabla 5). Las comparaciones por pares (Anexo 3-tabla 1) nos permiten confirmar la mayoría de diferencias que apreciábamos en la figura 3. En Antena 3, Sumar sufre una cobertura significativamente más polarizada que PP y que PSOE (p < 0,05), y Vox obtiene una mayor polarización en su cobertura que PP, aunque solo marginalmente significativa (p < 0,1). En Telecinco, Sumar también experimenta una cobertura significativamente más polarizada en su tratamiento mediático que PP y PSOE (p < 0,05), mientras que no podemos afirmar que el nivel de polarización en la cobertura de Vox sea superior al de otros partidos en esta cadena. En La Sexta, por el contrario, Vox recibe una cobertura significativamente más polarizada (p < 0,05) que PP, mientras que en esta cadena el tratamiento de Sumar no difiere significativamente en su media de polarización con el resto de partidos.

En Canal Sur, aunque existe un valor medio elevado en la polarización en la cobertura de Sumar, su bajo N, apreciable en la mayor amplitud de su intervalo de confianza, no nos permite su comparación con otros partidos en esta cadena. No encontramos diferencias significativas entre el resto de partidos en Canal Sur. En TVE tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en las medias de polarización por partidos.

En definitiva, las tres cadenas privadas (Telecinco, Antena 3 y La Sexta) presentan diferencias significativas en las medias de polarización entre partidos; en concreto, entre Vox y Sumar y PP y PSOE, mientras que no podemos afirmar la existencia de estas diferencias en las cadenas públicas.

La distribución por nivel de polarización de las noticias que mencionan a cada partido en cada cadena nos sirve de apoyo a las comparaciones de medias (Anexo 4-tabla 1). En Antena 3, la cobertura de Sumar tiene un 25% (p75 = 74,7) y, sobre todo, un 10% (p90 = 145,76) de noticias muy polarizantes. En Telecinco, la mayor polarización en la cobertura de Sumar —en comparación con los partidos tradicionales— se produce a lo largo de toda la distribución, con valores de polarización mayores que el resto de partidos ya en el primer decil (p10 = 7,8), y hasta el último decil, donde pasa a ser Vox el partido que concentra el 10% de noticias más polarizantes en su cobertura (p90-Sumar = 125,9; p90-Vox = 144,1).

Figura 3

Polarización por partido y cadena

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5

ANOVA de dos vías de polarización por partido y cadena

|

Pruebas de efectos intersujetos Variable dependiente: POLARIZACIÓN |

||||||||

|

Origen |

Tipo III de suma de cuadrados |

gl |

Media cuadrática |

F |

Sig. |

Eta parcial al cuadrado |

Parámetro sin centralidad |

Potencia observadab |

|

Modelo corregido |

44.981,272 |

19 |

2.367,435 |

1,742 |

0,026 |

0,048 |

33,096 |

0,965 |

|

Intersección |

709.789,387 |

1 |

709.789,387 |

522,246 |

0,000 |

0,444 |

522,246 |

1,000 |

|

Partido |

15.056,491 |

3 |

5.018,830 |

3,693 |

0,012 |

0,017 |

11,078 |

0,804 |

|

Cadena |

13.495,849 |

4 |

3.373,962 |

2,482 |

0,043 |

0,015 |

9,930 |

0,709 |

|

Partido*Cadena |

15.372,112 |

12 |

1.281,009 |

0,943 |

0,503 |

0,017 |

11,310 |

0,560 |

|

Error |

887.498,622 |

653 |

1.359,110 |

|||||

|

Total |

1.782.338,249 |

673 |

||||||

|

Total corregido |

932.479,894 |

672 |

||||||

|

b Se ha calculado utilizando alpha = 0,05. |

||||||||

Fuente: elaboración propia.

En Antena 3 y Telecinco, tanto Sumar como Vox concentran un 10% (p10) de noticias con niveles de sentimiento muy negativos en comparación con los partidos tradicionales (Anexo 4-tabla 2). Vox mantiene este menor valor de sentimiento en su cobertura a lo largo de toda la distribución en ambas cadenas. En el caso de Sumar, en Antena 3 aparecen noticias con valores de sentimiento más positivos que para el resto de partidos a partir del percentil 75, y sobre todo a partir del percentil 90, aunque la tendencia, al igual que en Telecinco, es a presentar sentimientos más negativos en la mayor parte de la distribución. En La Sexta, es Vox el partido que presenta niveles medios de sentimiento más negativos en su cobertura (-0,16), con valores de sentimiento menores que el resto de partidos en el 75% de noticias. Los posibles factores de estas tendencias se discutirán en el siguiente apartado.

5. Discusión y conclusión

En un momento en el que la atención de las investigaciones sobre la polarización es crecientemente dirigida al debate online (Waisbord, 2020), nuestros resultados evidencian el rol que la televisión sigue ejerciendo en la polarización durante las campañas electorales.

En la relación entre las cadenas de televisión y la polarización política, tal y como se reflejaba al comienzo de este artículo, es fundamental la mediación de los grandes adjetivos de la cobertura política contemporánea: el infoentretenimiento, el sensacionalismo y el personalismo (Maier y Nai, 2020). En las cadenas regionales también resultan reconocibles estos fenómenos, sin embargo, nuestros resultados apuntan a indicios de menor conflictividad que en medios estatales. Un estudio comparativo entre la cobertura política de cadenas regionales entre Alemania y Estados Unidos (Ellger et al., 2021) relaciona la cada vez menor presencia (y por tanto exposición del electorado) de noticias locales con el aumento de la polarización política negativa en sistemas multipartidistas. Su principal aportación radica en comprobar que el porcentaje de voto a los partidos pequeños, que tienden a mantener posiciones más alejadas del centro ideológico, aumenta tras la reducción del share de las noticias locales. Además, los autores identifican una sólida correlación entre el voto a partidos centristas y el consumo de noticias locales (Ellger et al., 2021). Ahondando en lo anterior, Darr et al. (2018) afirman que los informativos locales se relacionan con una aproximación a la política más consensuada, mientras que los medios nacionales se encuentran más ideologizados.

A continuación, y con independencia de su ámbito geográfico, nos preguntábamos si la ideología política de cada cadena de televisión se vincula de algún modo con la polarización de sus informativos. Para categorizar las cadenas de televisión según el eje izquierda-derecha, seguimos la propuesta de Ramírez-Dueñas y Humanes (2023), que construyen una escala de tres puntos para cada medio de comunicación en función de la situación de sus seguidores en la escala de autoubicación ideológica reportada al CIS. El eje resultante recoge las puntuaciones de -1 = progresista, 0 = neutral y 1 = conservador. De este modo, RTVE y T5 son consideradas neutrales (valor 0), Antena 3 conservadora (1) y La Sexta progresista (-1). Una vez categorizados los medios, debemos reconocer que para el caso español no se han encontrado evidencias científicas suficientes que correlacionen una cosmovisión conservadora del medio informativo concreto con mayor polarización política. De hecho, para la campaña analizada, es una cadena categorizada como neutral en lo ideológico (Telecinco) en la que recogemos sentimientos más negativos en su tratamiento a las noticias políticas.

Sin embargo, para el caso estadounidense es extensa la literatura que refuerza la relación entre polarización y conservadurismo. Autores como DiMaggio (2019), Garrett et al. (2019) o Chalif (2011) han demostrado que, de forma sistemática, la cadena de informativos Fox News ofrece las noticias desde la óptica de la extremización. Como consecuencia directa de esta polarización desde el conservadurismo, Chalif (2011) denuncia la sobredimensión de las cámaras de eco, en las que a mayor cobertura polarizada, mayor demanda de noticias autorreferenciales provendrá del espectador/elector. Además, el uso de los distintos medios de comunicación como fuente de noticias también se ha relacionado con la polarización, siendo los conservadores más propensos a utilizar los medios tradicionales y los liberales más propensos a utilizar las redes sociales (Hawdon et al., 2020). En los países del este europeo, según Szabó et al. (2019), ocurre una relación aún más perversa, pues son los propios líderes populistas ultraconservadores quienes dominan un canal televisivo dedicado paralelamente a su ensalzamiento personal y al insulto al enemigo.

Una vez hemos reconocido el perfil de la polarización en medios de comunicación estatales y conservadores, corresponde ahora ahondar en los partidos que sufren una cobertura ideológicamente más cargada. Nuestros resultados apuntaban a una cobertura más polarizada en los partidos rupturistas del bipartidismo que en las formaciones tradicionales. En España, según Orriols (2021), los niveles de polarización han aumentado considerablemente al tiempo de la irrupción en el tablero político de fórmulas populistas situadas ideológicamente en los extremos (Vox y Sumar). Estos partidos no solamente amplían los extremos izquierdo y derecho del sistema de partidos, sino también el eje de los afectos de los ciudadanos y de la información sobre política (Mudde et al., 2018). Según estos mismos autores, populismo y polarización se relacionan en tanto que los partidos populistas surgen como reacción al agotamiento del consenso centrípeto y repolarizan el conflicto político. Con independencia de las connotaciones populistas, Torcal (2020) también reconoce mayores niveles de polarización entre el electorado de Podemos y Vox. Estos resultados son concurrentes con nuestra investigación, pues Vox y Sumar son quienes presentan mayores niveles de polarización y su cobertura mediática contiene valores de sentimiento más negativos, en comparación con los partidos tradicionales.

Por último, nos planteábamos si en conjunción de todo lo anterior, la cobertura mediática de las actividades de una formación determinada dependía o no de la afinidad entre los colores políticos de la línea editorial y del partido. A este respecto, la literatura especializada es amplia y firme en el aval a nuestros resultados. Según Ramírez-Dueñas y Humanes (2023), la posición política de cada medio, o el ejercicio de un rol militante en la cobertura política de cada cadena de televisión, se relaciona íntimamente con la polarización política. También Levenduski (2013) demostró que los medios partidistas polarizan al electorado, haciendo más extremos a los ciudadanos que antes ya lo eran, en mayor o menor medida.

Aterrizando estas aseveraciones generales en el caso español, Pop et al. (2023) analizan el protagonismo que las distintas cadenas de televisión otorgan a los líderes políticos candidatos a la presidencia del Gobierno en las dos elecciones de 2019. Y descubren fuertes vínculos entre la ideología editorial y la de las formaciones. En el caso del Telediario 2 de TVE (analizado también en la presente investigación), la preeminencia de la figura del candidato socialista Pedro Sánchez era muy superior a la de Pablo Casado, apareciendo el primero en el 85% de los casos de la información sobre la campaña de su partido y quedándose el segundo en un porcentaje del 78%. En el grupo Atresmedia, sin embargo, Casado alcanzó el 100% del espacio que trataba la campaña de su partido para las elecciones de noviembre mientras que Sánchez era citado en apenas el 60% de las ocasiones en las que se mencionaba la estrategia del PSOE. También en Atresmedia, entre las elecciones de abril y de noviembre de 2019, los líderes de los otros partidos sufrieron una bajada de su cobertura al hablar de sus partidos de un 31%, pasando del 82% en los comicios de abril al 52% de noviembre. El perfil editorial de la cadena más próximo a la derecha y dirigido a un público de centro y de centro derecha podría estar detrás de este tipo de resultados (Pop et al., 2023).

Dados nuestros resultados, no hemos podido confirmar que las cadenas presenten diferencias en sus niveles de polarización o sentimiento en función de su ideología, tal como han sido categorizadas por los estudios previos. Sí encontramos, en cambio, que la ideología de la línea editorial podría estar asociada con los valores de sentimiento y polarización de los partidos en su cobertura mediática. También reconocemos una cobertura más positiva en las cadenas regionales frente a las cadenas nacionales, pues estas últimas presentan promedios de sentimiento más negativos.

Por último, debemos señalar algunas limitaciones tanto del concepto de polarización afectiva como de su operacionalización en este trabajo. Algunas críticas destacan la complejidad para delimitar la polarización en sistemas multipartidistas (Röllicke, 2023) o la necesidad de distinguir los factores individuales e institucionales de la polarización afectiva (Romero-Martín et al., 2024). En esta investigación, hemos asumido que la polarización afectiva en las televisiones analizadas reside en el tratamiento mediático de la información, para posteriormente centrarnos en identificar las diferencias entre estos niveles de polarización por cadenas, por partidos y por partidos dentro de cada cadena. Bajo este supuesto, no hemos podido abordar la discusión sobre los agentes de la polarización —quién genera la polarización—, cuestión que podría ser recuperada por investigaciones futuras que cuenten con datos apropiados.

Como principal limitación de este estudio, reconocemos la dificultad de aseverar conclusiones tras el análisis de la polarización mediática en una única campaña electoral. Habría sido interesante comparar longitudinalmente nuestros resultados entre distintas elecciones, aumentando la muestra de noticias tratadas. Sin embargo, la disponibilidad de materiales en los servidores web de las cadenas de televisión es limitada. Con una base de datos más amplia se podrían contemplar, incluso, los partidos con menor representación, incluyendo a los partidos regionales, algunos de los cuales pueden ser susceptibles de una mayor polarización mediática. También sería interesante ahondar en las temáticas concretas susceptibles de ser cubiertas de forma polarizante, más allá del contexto limitado de las campañas electorales. En este sentido, investigaciones futuras podrían abordar la sensibilidad a la polarización mediática de determinados temas clave del debate social. Estudios recientes ya han abordado algunos de estos temas a través de la explotación de textos procedentes del debate online (Serrano-Contreras et al., 2020; Moreno-Mercado et al., 2022) y de la prensa escrita (Serrano-Contreras et al., 2021). Las herramientas de transcripción automática de textos como la empleada en este trabajo abren un camino para abordar la generación de polarización en los medios audiovisuales. Con todo, podemos afirmar que este estudio será continuado en futuras investigaciones ya diseñadas. Estas se centrarán en el análisis de la polarización durante la campaña en prensa y en las distintas emisoras de radio, tanto en su sección de boletines informativos como en sus tertulias políticas.

6. Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto «PRY069/22: POLAR-MED: La polarización en los medios de comunicación en Andalucía», financiado por la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. https://ror.org/05v01tw04

7. Referencias

ACE [Red de Conocimientos Electorales] (2024). Campaña electoral. https://aceproject.org/main/espanol/ei/eie09.htm

Barreda, M. (2021). La polarización política en las democracias actuales: expresiones y consecuencias. Cuadernos Manuel Giménez Abad, 21. https://doi.org/10.47919/FMGA.CM21.0109

Berrocal-Gonzalo, S., Waisbord, S. y Gómez-García, S. (2023). Polarización política y medios de comunicación, su impacto en la democracia y en la sociedad. El Profesional de la información, 32(6). https://doi.org/10.3145/epi.2023.nov.22

Binder, S. (2015). The Dysfunctional Congress. Annual Review of Political Science, 18(1), 85-101. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-110813-032156

Bishop, B. (2008). The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart. New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Blumenthal, S. (1980). The permanente campaign. Inside the world of elite political operatives. Boston: Beacon Press.

Caramelo-Pérez, L. M. (2020). Análisis del discurso emocional de Donald Trump en la campaña electoral de 2016. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, 47, 267-287. https://doi.org/10.12795/ambitos.2020.i47.13

Castromil, R. y Chavero, P. (2012). Polarización política y negativismo mediático. Similitudes y diferencias en la prensa de derecha y en la de izquierda en las elecciones autonómicas y municipales de 2011. Redmarka-CIECID, 8, 55-81. cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=1655

Cazorla, A., Montabes, J. y López-López, P. C. (2022). Medios de comunicación, información política y emociones hacia partidos políticos en España. Revista Española de Ciencia Política, 58, 83-109. https://doi.org/10.21308/recp.58.03

CEMOP (2023). III Encuesta Nacional de Polarización Afectiva. Universidad de Murcia. https://www.cemopmurcia.es/wp-content/uploads/2023/11/III-Encuesta-Nacional-Polarizacion-Politica-cemop.pdf

Chalif, R. (2011). Political media fragmentation: echo chambers in cable news. Washington DC: Georgetown Repository. https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/552906/chalifRebecca.pdf;sequence=1

Consejo Audiovisual de Andalucía (2022). Barómetro Audiovisual de Andalucía. Junta de Andalucía.

Corrales, J. (2005). In search of a theory of polarization: Lessons from Venezuela, 1999-2005. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 79, 105-118. https://www.jstor.org/stable/25676187

Crespo, I. (2023). Introducción. En III Encuesta Nacional de Polarización Política. CEMOP. Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia.

Darr, J., Hitt, M. y Dunaway. J. (2018). Newspaper Closures Polarize Voting Behavior. Journal of Communication, 68(6), 1007-1028. https://doi.org/10.1093/joc/jqy051

DiMaggio, A. (2019). Slanting the News: Media Bias and Its Effects. En A. Nadler y A. J. Bauer (Eds.), News on the Right: Studying Conservative News Cultures. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/oso/9780190913540.003.0011

Dunaway, J. (2013). Media ownership and story tone in campaign news. American Politics Research, 41, 24-53. doi: 10.1177/1532673X12454564

Ellger, F., Hilbig, H., Riaz, S. y Tillmann, P. (2021). Local Newspaper Decline and Political Polarization - Evidence from a Multi-Party Setting. https://doi.org/10.31219/osf.io/nhwxs

Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Northwestern University Journal of Communication, 43, 51-58.

Ericson, R., Baranek, P. y Chan, J. (1987). Visualizing Deviance: a study of news organization. University of Toronto Press.

Eurobarómetro (2022). Encuesta de Medios y Noticias 2022. Parlamento Europeo.

Flaxman, S., Goel, S. y Rao, J. M. (2016). Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption. Public Opinion Quarterly, 80(1), 298-320. https://doi.org/10.1093/poq/nfw006

Fletcher, R. y Jenkins, J. (2019). Polarisation and the News Media in Europe. Brussels: EPRS.

Garret, K., Long, J. y Seon, M. (2019). From Partisan Media to Misperception: Affective Polarization as Mediator. Journal of Communication, 69(5), 490-512. https://doi.org/10.1093/joc/jqz028

Gentzkow, M. y Shapiro, J. (2010). What Drives Media Slant? Evidence From U.S. Daily Newspapers. Econometrica, 78(1), 35-71. https://doi.org/10.3982/ECTA7195

González, J. J. (2008). Los medios en la democracia avanzada. ¿Hacia una democracia de audiencia? En J. J. González y M. Requena (Eds.), Tres décadas de cambio social en España (2ª ed.). Madrid: Alianza.

Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T. y Clarke, J. N. (1978). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order (Critical social studies). Holmes and Meier.

Hallin, D. C. y Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press.

Hansen, K. M. y Kosiara-Pedersen, K. (2017). How campaigns polarize the electorate: Political polarization as an effect of the minimal effect theory within a multi-party system. Party Politics, 23(3), 181-192. https://doi.org/10.1177/1354068815593453

Hawdon, J., Ranganathan, S., Leman, S., Bookhultz, S. y Mitra, T. (2020). Social Media Use, Political Polarization, and Social Capital: Is Social Media Tearing the U.S. Apart? En G. Meiselwitz (Ed.), Social Computing and Social Media. Design, Ethics, User Behavior, and Social Network Analysis. Springer.

Hernández, E., Anduiza, E. y Rico, G. (2021). Affective polarization and the salience of elections. Electoral Studies, 69, 102203. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102203

Horwitz, R. B. (2007). On media concentration and the diversity question. En P. M. Napoli (Ed.), Media diversity and localism (pp. 9-56). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49570-1_17

Iyengar, S. y Hahn, K. S. (2009). Red media, blue media: Evidence of ideological selectivity in media use. Journal of Communication, 59, 19-39. https://doi.org/10.1111/j.1460- 2466.2008.01402.x

Iyengar, S., Sood, G. y Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. Public Opinion Quarterly, 76, 405-421. https://doi.org/10.1093/ poq/nfs038

Jones, D. (2001). Party polarization and legislative gridlock. Political Research Quarterly, 54(1), 125-141. https://doi.org/10.1177/106591290105400107

Layman, G. C., Carsey, T. M. y Horowitz, J. M. (2006). Party polarization in American politics. Characteristics, Causes, and Consequences. Annual Review of Political Science, 9(1), 83-110. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.070204.105138

Lee, S. (2017). Implications of counter-attitudinal information exposure in further information-seeking and attitude change. Information Research, 22(3), 1-14.

Levendusky, M. (2013). How Partisan Media Polarize America. Chicago: Chicago University Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226069159.001.0001

Lipset, S. y Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction. En S. Lipset y S. Rokkan (Eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: Free Press.

Lobato, R. M., Moyano, M., Bélanger, J. J. y Trujillo, H. M. (2020). The role of vulnerable environments in support for homegrown terrorism: Fieldwork using the 3N model. Aggressive Behavior, 47(1), 50-57.

LOREG. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Boletín Oficial del Estado, 147, de 20 de junio de 1985. https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/06/19/5/con

Luengo, Ó. (2011). Debates electorales en televisión. Una aproximación preliminar a sus efectos inmediatos. Revista Española de Ciencia Política, 25, 81-96.

Luengo, Ó., García-Marín, J. y de-Blasio, E. (2021). COVID-19 en Youtube: Debates y polarización en la esfera digital. Comunicar, 29(69), 9-19. https://doi.org/10.3916/C69-2021-01

Maier, J. y Nai, A. (2020). Roaring Candidates in the Spotlight: Campaign Negativity, Emotions, and Media Coverage in 107 National Elections. The International Journal of Press/Politics, 25(4). https://doi.org/10.1177/19401612209190

McChesney, R. W. (1999). Rich media, poor democracy: Communication politics in dubious times. New York: The New Press.

Manin, B. (1998). Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza.

Masip, P., Suau, J. y Ruiz-Caballero, C. (2020). Percepciones sobre medios de comunicación y desinformación: ideología y polarización en el sistema mediático español. Profesional de la información, 29(5). https://doi.org/10.3145/epi.2020.sep.27

Melero, I., Quiles, M. y López, M. (2023). Consumo de medios, exposición selectiva y polarización afectiva. En III Encuesta Nacional de Polarización Política. CEMOP. Grupo de Investigación de la Universidad de Murcia.

Miller, L. (2021). La polarización política en España: entre ideologías y sentimientos. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 13(152), 13-22.

Moreno-Mercado, J. M., García-Marín, J. y Luengo, Ó. (2022). Conflictos armados y la construcción de narrativas a través de Twitter. El caso de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Revista Española de Ciencia Política, 59, 89-114. https://doi.org/10.21308/recp.59.04

Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2018). Studying populism in comparative perspective: reflections on the contemporary and future research agenda. Comparative Political Studies, 51 (13), 1667-1693. https://doi.org/10.1177/

0010414018789490

Mutz, D. C. (2006). Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy (1ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511617201

Napoli, P. M. (2001). Consumer Use of Medical Information from Electronic and Paper Media: A Literature Review. En R. Rice y J. Katz (Eds.), The Internet and Health Communication: Experiences and Expectations (pp. 79-98). Sage. https://doi.org/10.4135/9781452233277.n3

Orriols, L. (2021). La polarización afectiva en España: bloques ideológicos enfrentados. EsadeEcPol Insight, 28 (marzo). https://dobetter.esade.edu/es/polarizacion-afectiva

Pariser, E. (2012). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin Books.

Peck, R. (2019). Fox populism: Branding conservatism as working class. Cambridge: Cambridge University Press.

Pew Research Center (2018). News Media and Political Attitudes in Spain. https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/news-media-and-political-attitudes-in-spain/

Phillips, J. (2022). Affective polarization: Over time, through the generations, and during the lifespan. Political Behavior, 44(3), 1483-1508. https://doi.org/10.1007/s11109-022-09784-4

Pop, A.-I., Marín Pérez, B. y Pérez-Sánchez, J. (2023). Liderazgo y personalización de la política. Sánchez y Casado en las elecciones generales de 2019: el papel constructor de las televisiones generalistas al bipartidismo. Revista de Ciencias de la Comunicación e Información, 28, 56-76. https://doi.org/10.35742/rcci.2023.28.e282

Prior, M. (2013). Media and Political Polarization. Annual Review of Political Science, 16(1), 101-127. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-100711-135242

Ramírez-Dueñas, J. M. y Humanes, M. L. (2023). Exposición selectiva y polarización de audiencias. Un análisis a través del consumo acumulado de información política en España. Cuadernos.info, (56), 1-21 https://dx.doi.org/10.7764/cdi.55.59797

Reinemann, C. y Wilke, J. (2007). It’s the debates, stupid! How the introduction of televised debates changed the portrayal of chancellor candidates in the German press, 1949-2005. Press/Politics, 12, 92-111.

Rinker, T. (2022). Package ‘sentimentr’: Calculate Text Polarity Sentiment (Version 2.9.0). https://github.com/trinker/sentimentr

Rivera, J. M., Jaráiz, E. y López, P. C. (2021). Emociones y política. En P. Escandón y S. Levoyer (Eds.), Comunicación pública, pandemia y elecciones. Quito: Corporación Editora Nacional.

Rodríguez, R. y Castromil, A. R. (2010). La circulación social de los encuadres periodísticos en tiempo de campaña electoral: Transmisión, influencia y atribución de responsabilidad. ZER, 15(23).

Röllicke, L. (2023). Polarisation, identity and affect-conceptualising affective polarisation in multi-party systems. Electoral Studies, 85, 102655. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102655

Romero-Martín, G., Caraballo-Pou, M. Á. y Merchán-Hernández, C. (2024). Individual and institutional dimensions of affective polarisation: A proposal for an analytical framework. Revista Española de Sociología-RES, 33(1), a206-a206. https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.206

Ruiz, L. y Danet, A. (2022). De lo ideológico a lo afectivo. Lecturas actuales sobre la participación y la polarización juvenil en Andalucía ante el auge de la derecha radical. Revista Internacional de Pensamiento Político, 17, 177-200. https://www.upo.es/revistas/index.php/ripp/article/view/7493/6593

Sartori, G. (1999). Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial.

Serrano-Contreras, I.-J., García-Marín, J. y Luengo, Ó. (2020). Measuring online political dialogue: does polarization trigger more deliberation? Media and Communication, 8(4), 63-72. https://doi.org/10.17645/mac.v8i4.3149

Serrano-Contreras, I. J., García-Marín, J. y Luengo, Ó. (2021). Coberturas mediáticas, polarización y reformas educativas en España. Revista de Ciencia Política, 41(3), 497-514. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000109

Sunstein, C. (2009). Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide. Oxford: Oxford University Press.

Szabó, G., Norocel, O. C. y Bene, M. (2019). Media Visibility and Inclusion of Radical Right Populism in Hungary and Romania: A Discursive Opportunity Approach. Problems of post-communism, 66(1), 33-46.

Taboada Villamarín, A. (2024). Big data en ciencias sociales. Una introducción a la automatización de análisis de datos de texto mediante procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. Revista CENTRA de Ciencias Sociales, 3(1), 51-75. https://doi.org/10.54790/rccs.51

Torcal, M. (2020). ¡Enfrentados y enfadados! Una realidad preocupante. Agenda Pública. https://agendapublica.es/enfrentados-y-enfadados-unarealidad-preocupante

Torcal, M. y Comelles, J. (2020). Affective Polarization in Southern Europe and Spain in Comparative Perspective [Manuscrito no publicado]. En Miller, L. (2021), La polarización política en España: entre ideologías y sentimientos. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 13(152), 15.

Wagner, M. (2021). Affective polarization in multiparty systems. Electoral Studies, 69, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102199

Waisbord, S. (2020). ¿Es válido atribuir la polarización política a la comunicación digital? Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva. Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político-SAAP, 14(2), 248-279. http://dx.doi.org/10.46468/rsaap.14.2.a1

Anexos

Anexo 1. Polarización y sentimiento por cadena

Tabla 1

Descriptivos de la medida de polarización de las noticias que mencionan a alguno de los cuatro principales partidos de ámbito nacional, por cadenas

|

Polarización |

|||||||||

|

Media |

Desviación estándar |

Mínimo |

Máximo |

Percentil 10 |

Percentil 25 |

Mediana |

Percentil 75 |

Percentil 90 |

|

|

Total |

35,54 |

37,25 |

0,00 |

200,00 |

3,28 |

10,06 |

22,26 |

47,05 |

86,05 |

|

Antena 3 |

34,13 |

32,92 |

0,44 |

187,76 |

4,87 |

12,63 |

22,54 |

44,79 |

79,06 |

|

Canal Sur |

47,97 |

48,07 |

0,14 |

177,53 |

4,88 |

12,86 |

30,76 |

66,35 |

116,59 |

|

La Sexta |

34,94 |

36,73 |

0,00 |

200,00 |

2,27 |

9,52 |

22,97 |

45,43 |

78,08 |

|

TVE |

32,15 |

31,15 |

0,14 |

179,31 |

3,42 |

9,66 |

23,10 |

44,42 |

71,21 |

|

Telecinco |

35,54 |

43,21 |

0,14 |

170,71 |

2,59 |

7,31 |

16,35 |

44,38 |

97,57 |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2

Descriptivos de la medida de sentimiento de las noticias que mencionan a alguno de los cuatro principales partidos de ámbito nacional, por cadenas

|

Polarización |

|||||||||

|

Media |

Desviación estándar |

Mínimo |

Máximo |

Percentil 10 |

Percentil 25 |

Mediana |

Percentil 75 |

Percentil 90 |

|

|

Total |

-0,080 |

0,280 |

-1,000 |

1,000 |

-0,380 |

-0,220 |

-0,080 |

0,010 |

0,240 |

|

Antena 3 |

-0,080 |

0,260 |

-0,870 |

0,930 |

-0,360 |

-0,220 |

-0,080 |

0,010 |

0,240 |

|

Canal Sur |

0,040 |

0,350 |

-0,820 |

0,880 |

-0,330 |

-0,190 |

-0,040 |

0,220 |

0,460 |

|

La Sexta |

-0,080 |

0,270 |

-0,900 |

1,000 |

-0,380 |

-0,230 |

-0,070 |

0,030 |

0,230 |

|

TVE |

-0,100 |

0,240 |

-0,710 |

0,890 |

-0,390 |

-0,240 |

-0,090 |

0,010 |

0,160 |

|

Telecinco |

-0,150 |

0,290 |

-1,000 |

0,750 |

-0,590 |

-0,270 |

-0,090 |

-0,030 |

0,070 |

Fuente: elaboración propia.

Anexo 2. Polarización y sentimiento por partidos

Tabla 1

Descriptivos de la medida de polarización de las noticias que mencionan a alguno de los cuatro principales partidos de ámbito nacional, por partidos

|

Polarización |

|||||||||

|

Media |

Desviación estándar |

Mínimo |

Máximo |

Percentil 10 |

Percentil 25 |

Mediana |

Percentil 75 |

Percentil 90 |

|

|

Total |

35,54 |

37,25 |

0 |

200 |

3,28 |

10,06 |

22,26 |

47,05 |

86,05 |

|

PSOE |

34,47 |

36,67 |

0 |

200 |

3,01 |

10,86 |

22,26 |

44,38 |

77,06 |

|

PP |

30,5 |

33,08 |

0,14 |

177,53 |

2,59 |

8,58 |

17,4 |

41,9 |

71,21 |

|

Vox |

40,28 |

39,24 |

0,14 |

177,53 |

3,42 |

12,36 |

29,66 |

52,96 |

94,54 |

|

Sumar |

45,27 |

44,6 |

0,98 |

187,76 |

5,46 |

10,74 |

29,6 |

65,52 |

115,33 |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2

Descriptivos de la medida de sentimiento de las noticias que mencionan a alguno de los cuatro principales partidos de ámbito nacional, por partidos

|

Polarización |

|||||||||

|

Media |

Desviación estándar |

Mínimo |

Máximo |

Percentil 10 |

Percentil 25 |

Mediana |

Percentil 75 |

Percentil 90 |

|

|

Total |

-0,080 |

0,280 |

-1,000 |

1,000 |

-0,380 |

-0,220 |

-0,080 |

0,010 |

0,240 |

|

PSOE |

-0,050 |

0,270 |

-0,900 |

1,000 |

-0,310 |

-0,220 |

-0,070 |

0,030 |

0,280 |

|

PP |

-0,050 |

0,240 |

-1,000 |

0,880 |

-0,310 |

-0,170 |

-0,060 |

0,030 |

0,200 |

|

Vox |

-0,150 |

0,290 |

-1,000 |

0,880 |

-0,500 |

-0,290 |

-0,150 |

-0,020 |

0,190 |

|

Sumar |

-0,110 |

0,340 |

-0,870 |

0,930 |

-0,500 |

-0,290 |

-0,140 |

-0,020 |

0,320 |

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3. ANOVA de dos vías

Tabla 1

ANOVA de dos vías de POLARIZACIÓN por partido y cadena

|

Comparaciones por parejas Variable dependiente: polarización |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Cadena |

Partido (I) |

Partido (J) |

Diferencia de medias (I-J) |

Desv. error |

Sig |

95% IC para diferencia |

|

|

Límite inferior |

Límite superior |

||||||

|

Antena 3 |

PP |

PSOE |

-3,461 |

6,300 |

0,583 |

-15,832 |

8,911 |

|

Sumar |

-22,810 |

9,462 |

0,016 |

-41,390 |

-4,231 |

||

|

Vox |

-12,465 |

7,344 |

0,090 |

-26,885 |

1,956 |

||

|

PSOE |

PP |

3,461 |

6,300 |

0,583 |

-8,911 |

15,832 |

|

|

Sumar |

-19,350 |

9,278 |

0,037 |

-37,567 |

-1,132 |

||

|

Vox |

-9,004 |

7,105 |

0,206 |

-22,955 |

4,947 |

||

|

Sumar |

PP |

22,810 |

9,462 |

0,016 |

4,231 |

41,39 |

|

|

PSOE |

19,350 |

9,278 |

0,037 |

1,132 |

37,567 |

||

|

Vox |

10,346 |

10,016 |

0,302 |

-9,321 |

30,013 |

||

|

Vox |

PP |

12,465 |

7,344 |

0,090 |

-1,956 |

26,885 |

|

|

PSOE |

9,004 |

7,105 |

0,206 |

-4,947 |

22,955 |

||

|

Sumar |

-10,346 |

10,016 |

0,302 |

-30,013 |

9,321 |

||

|

Canal Sur |

PP |

PSOE |

13,585 |

10,588 |

0,200 |

-7,206 |

34,377 |

|

Sumar |

-17,369 |

18,265 |

0,342 |

-53,234 |

18,495 |

||

|

Vox |

1,205 |

12,604 |

0,924 |

-23,544 |

25,954 |

||

|

PSOE |

PP |

-13,585 |

10,588 |

0,200 |

-34,377 |

7,206 |

|

|

Sumar |

-30,954 |

17,949 |

0,085 |

-66,199 |

4,29 |

||

|

Vox |

-12,380 |

12,142 |

0,308 |

-36,221 |

11,461 |

||

|

Sumar |

PP |

17,369 |

18,265 |

0,342 |

-18,495 |

53,234 |

|

|

PSOE |

30,954 |

17,949 |

0,085 |

-4,290 |

66,199 |

||

|

Vox |

18,574 |

19,207 |

0,334 |

-19,140 |

56,289 |

||

|

Vox |

PP |

-1,205 |

12,604 |

0,924 |

-25,954 |

23,544 |

|

|

PSOE |

12,380 |

12,142 |

0,308 |

-11,461 |

36,221 |

||

|

Sumar |

-18,574 |

19,207 |

0,334 |

-56,289 |

19,14 |

||

|

La Sexta |

PP |

PSOE |

-7,773 |

7,578 |

0,305 |

-22,652 |

7,107 |

|

Sumar |

-4,404 |

9,433 |

0,641 |

-22,927 |

14,12 |

||

|

Vox |

-17,354 |

8,434 |

0,040 |

-33,915 |

-0,792 |

||

|

PSOE |

PP |

7,773 |

7,578 |

0,305 |

-7,107 |

22,652 |

|

|

Sumar |

3,369 |

9,893 |

0,734 |

-16,057 |

22,795 |

||

|

Vox |

-9,581 |

8,945 |

0,285 |

-27,146 |

7,984 |

||

|

Sumar |

PP |

4,404 |

9,433 |

0,641 |

-14,120 |

22,927 |

|

|

PSOE |

-3,369 |

9,893 |

0,734 |

-22,795 |

16,057 |

||

|

Vox |

-12,950 |

10,563 |

0,221 |

-33,692 |

7,792 |

||

|

Vox |

PP |

17,354 |

8,434 |

0,040 |

0,792 |

33,915 |

|

|

PSOE |

9,581 |

8,945 |

0,285 |

-7,984 |

27,146 |

||

|

Sumar |

12,950 |

10,563 |

0,221 |

-7,792 |

33,692 |

||

|

TVE |

PP |

PSOE |

-8,711 |

7,616 |

0,253 |

-23,665 |

6,244 |

|

Sumar |

-8,218 |

11,078 |

0,458 |

-29,971 |

13,535 |

||

|

Vox |

-2,382 |

8,253 |

0,773 |

-18,588 |

13,824 |

||

|

PSOE |

PP |

8,711 |

7,616 |

0,253 |

-6,244 |

23,665 |

|

|

Sumar |

0,492 |

11,377 |

0,965 |

-21,848 |

22,833 |

||

|

Vox |

6,328 |

8,651 |

0,465 |

-10,658 |

23,315 |

||

|

Sumar |

PP |

8,218 |

11,078 |

0,458 |

-13,535 |

29,971 |

|

|

PSOE |

-0,492 |

11,377 |

0,965 |

-22,833 |

21,848 |

||

|

Vox |

5,836 |

11,813 |

0,621 |

-17,361 |

29,032 |

||

|

Vox |

PP |

2,382 |

8,253 |

0,773 |

-13,824 |

18,588 |

|

|

PSOE |

-6,328 |

8,651 |

0,465 |

-23,315 |

10,658 |

||

|

Sumar |

-5,836 |

11,813 |

0,621 |

-29,032 |

17,361 |

||

|

Telecinco |

PP |

PSOE |

-3,907 |

8,813 |

0,658 |

-21,211 |

13,398 |

|

Sumar |

-28,433 |

11,701 |

0,015 |

-51,409 |

-5,457 |

||

|

Vox |

-11,618 |

8,651 |

0,180 |

-28,605 |

5,368 |

||

|

PSOE |

PP |

3,907 |

8,813 |

0,658 |

-13,398 |

21,211 |

|

|

Sumar |

-24,526 |

12,241 |

0,046 |

-48,563 |

-0,489 |

||

|

Vox |

-7,712 |

9,369 |

0,411 |

-26,108 |

10,685 |

||

|

Sumar |

PP |

28,433 |

11,701 |

0,015 |

5,457 |

51,409 |

|

|

PSOE |

24,526 |

12,241 |

0,046 |

0,489 |

48,563 |

||

|

Vox |

16,815 |

12,125 |

0,166 |

-6,994 |

40,624 |

||

|

Vox |

PP |

11,618 |

8,651 |

0,180 |

-5,368 |

28,605 |

|

|

PSOE |

7,712 |

9,369 |

0,411 |

-10,685 |

26,108 |

||

|

Sumar |

-16,815 |

12,125 |

0,166 |

-40,624 |

6,994 |

||

|

Se basa en medias marginales estimadas. |

|||||||

|

Nota *: la diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. |

|||||||

|

Nota b: ajuste para varias comparaciones: menor diferencia significativa (equivalente a sin ajustes). |

|||||||

Fuente: elaboración propia.

Anexo 4. Polarización y sentimiento por cadenas y partidos

Tabla 1

Descriptivos de la medida de polarización por cadenas y partidos

|

Polarización |

||||||||||

|

Media |

DT |

Mín. |

Máx. |

Ptil. 10 |

Ptil. 25 |

Mediana |

Ptil. 75 |

Ptil. 90 |

||

|

Antena 3 |

PSOE |

31,40 |

30,46 |

0,44 |

169,81 |

4,88 |

11,44 |

21,12 |

41,22 |

71,21 |

|

PP |

27,94 |

26,05 |

0,67 |

133,58 |

4,06 |

12,55 |

20,70 |

37,75 |

62,22 |

|

|

Vox |

40,40 |

30,64 |

0,69 |

110,49 |

8,17 |

17,23 |

33,89 |

52,96 |

88,79 |

|

|

Sumar |

50,75 |

54,46 |

0,98 |

187,76 |

6,36 |

10,40 |

26,48 |

74,65 |

145,76 |

|

|

Canal Sur |

PSOE |

38,75 |

38,25 |

4,88 |

177,53 |

8,77 |

13,39 |

26,21 |

58,92 |

88,45 |

|

PP |

52,34 |

54,72 |

0,14 |

177,53 |

2,42 |

6,57 |

45,09 |

92,02 |

137,29 |

|

|

Vox |

51,13 |

49,16 |

0,69 |

177,53 |

7,82 |

16,91 |

37,39 |

56,57 |

116,59 |

|

|

Sumar |

69,71 |

65,66 |

3,18 |

177,53 |

3,18 |

44,62 |

46,93 |

76,28 |

177,53 |

|

|

La Sexta |

PSOE |

36,49 |

44,25 |

0,00 |

200,00 |

2,44 |

7,97 |

19,72 |

44,53 |

93,58 |

|

PP |